함재문집 ()

1960년 김수황의 손자 김호창(金浩昌) 등이 편집·간행하였다. 서문은 없고, 권말에 김호창의 발문이 있다.

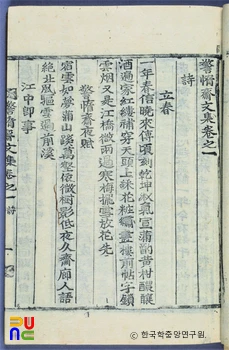

4권 2책. 석인본. 국립중앙도서관과 연세대학교 학술정보원 등에 있다.

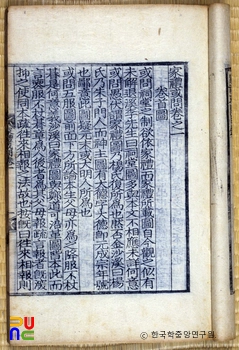

권1에 시 125수, 만(輓) 39수, 권2에 서(書) 34편, 권3에 서(書) 15편, 잡저 5편, 서(序) 3편, 기(記) 5편, 발(跋) 1편, 찬(贊) 3편, 명(銘) 7편, 권4에 계(戒) 6편, 고유문 1편, 상량문 2편, 제문 13편, 가장 1편, 광지(壙誌) 1편, 부록으로 만사·제문·유사·행장·묘갈명 등이 수록되어 있다.

시의 「유거음(幽居吟)」은 물아(物我)의 구별이 없이 자연과 일체되어 속념(俗念)을 떨쳐버린 작가의 심경을 그린 것이다. 「관해(觀海)」는 광활한 바다를 바라보며 우주의 조화심(造化心)을 헤아려 인간세상을 벗어나 신선처럼 노닐고자 하는 고답적인 의경(意境)을 표현한 것이다. 「자애음(自愛吟)」에도 심유조화(心遊造化)하여 물외에 자락(自樂)하는 뜻이 담겨 있어, 호매(豪邁)한 기상을 풍기고 있다.

서(書)에는 유건호(柳建鎬)에게 보낸 답서에 복제(服制) 및 예(禮)에 관한 일반론을 언급한 내용이 있을 뿐 나머지는 문안 편지가 대부분이다. 잡저의 「복설(復說)」은 『주역』의 복괘(復卦)를 풀이한 내용이며, 「역설(易說)」은 역수(易數)에 관하여 언급한 것이다. 「애죽설(愛竹說)」은 대나무에 대한 예찬으로 문학성이 돋보이는 작품이다. 「부지촌수전(不知村叟傳)」에서는 무적무심(無跡無心)의 촌로를 자기에 비유하여 은둔자락(隱遁自樂)으로 본심에 회귀하려는 소망을 표현하였다.

서(序)에는 자신의 편서 『찬언(纂言)』의 서문이 있다. 찬의 「천인찬(天人贊)」에서는 천(天)과 인(人)의 동일성을 강조하여 천명(天命)에 순응하는 것이 인간의 본분이라고 말하였다. 계에는 지명(知命)·안분(安分)·무본(務本) 등을 제재로 한 자계(自戒)가 있어 저자의 인생관을 엿볼 수 있다.