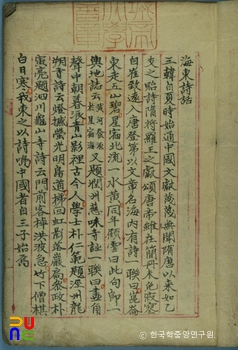

해동시화 ()

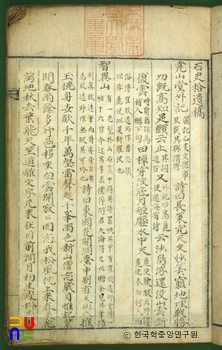

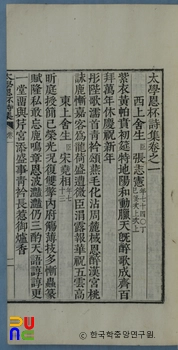

허균(許筠)의 『성수시화(惺叟詩話)』 · 『학산초담(鶴山樵談)』, 장유(張維)의 『계곡만필(谿谷漫筆)』, 김득신(金得臣)의 『종남총지(終南叢志)』, 윤신지(尹新之)의 『현주잡기(玄州雜記)』, 이의현(李宜顯)의 『도협총기(陶峽叢記)』, 이수광(李睟光)의 『지봉유설(芝峯類說)』, 신방(申昉)의 『둔암시화(屯菴詩話)』 등의 인용서목이 보인다.

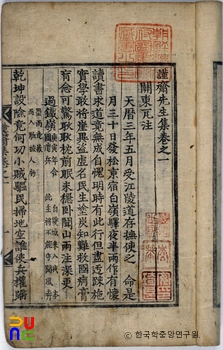

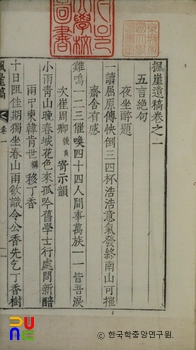

『해동시화』는 총 419화로 되어 있다. 333화까지는 국립중앙도서관도서에 있는 『해동제가제화(海東諸家諸話)』와 일치한다. 『해동제가제화』는 권1까지만 남아 있어 권2가 『해동시화』의 후반부임을 알 수 있다.

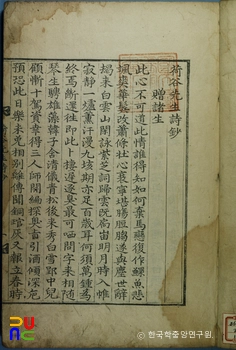

『해동시화』는 을지문덕(乙支文德) · 진덕여왕(眞德女王) · 최치원(崔致遠) 등의 시화로부터 숙종 연간의 남유상(南有常) · 신유한(申維翰) · 김창협(金昌協) 등에 미치고 있다. 숙종 연간의 시인과 시 연구에 좋은 자료가 된다.

『해동시화』의 기술은 뛰어난 시를 소개하여 놓은 것부터 품격비평, 작시배경, 시체(詩體)에 대한 논의까지 매우 다양하다. 대상인물도 사대부로부터 천민 · 기녀 · 승려에 이르기까지 매우 포괄적이다. 숙종조 이후의 시화가 대부분 소략하고 본격비평에 이르는 자료는 매우 영성한 현실에서, 『해동시화』는 이 시기 가장 뛰어난 자료로 보인다.

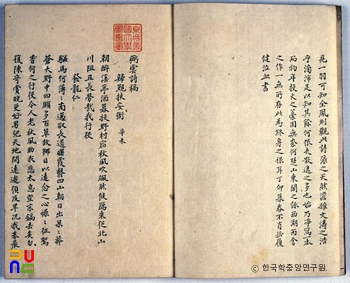

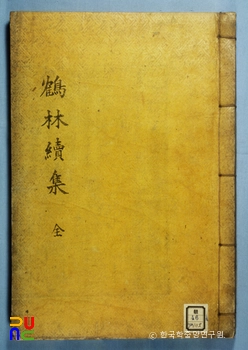

『해동시화』는 규장각도서에 있다. 규장각도서에 있는 또 다른 종류의 『해동시화』는 내용이 전혀 다르다. 후자는 시평을 시제처럼 달고 시를 소개한 23장 1책본이다. 수록된 작품은 홍만종(洪萬宗)의 『소화시평(小華詩評)』과 거의 같다.

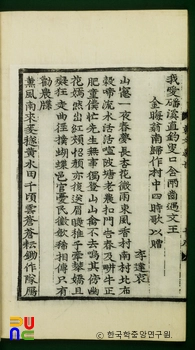

그 밖에 국립중앙도서관본은 유몽인(柳夢寅)의 『어우야담(於于野譚)』, 남용익(南龍翼)의 『호곡시화(壺谷詩話)』, 허균의 『성수시화』를 합친 것이다. 고려대학교 도서관본은 김모(金某)의 찬으로 다른 책이다.