혜산시 ()

혜산시는 량강도의 도 소재지이며, 량강도의 중북부 압록강변에 있는 국경도시이다. 해발고도 2,000m 내외에 달하는 산들로 둘러싸인 혜산분지의 중심부에 있으며, 동쪽은 운흥군, 서쪽은 삼수군, 남쪽은 갑산군, 북쪽은 보천군 및 압록강과 접해 있다. 1954년 10월 량강도가 신설될 때 혜산읍·춘동리·영흥리·중리·위연포로동자구를 통합하여 혜산시로 개편하면서 량강도의 소재지가 되었다. 2003년 현재 행정구역은 25동4리로 이루어져 있다. 구리를 채굴하는 혜산청년동광산이 유명하다. 압록강을 두고 중국과 접한 관계로, 중국 기업의 투자가 활발하다.

이 지방에는 혜산구자(惠山口子)라는 고을이 있었는데, 조선시대에 북방 방어를 위해 이곳에 군사기지의 성격을 뜻하는 진(鎭)을 설치하면서 혜산구자의 ‘혜산’을 따와 혜산진(惠山鎭)이라 하였다. ‘혜산’이란 이름은 산의 혜택을 본다는 뜻으로, 압록강변에 거주하는 주민들이 산에 있는 자원의 혜택을 받고 생활한다는 의미가 포함되어 있다.

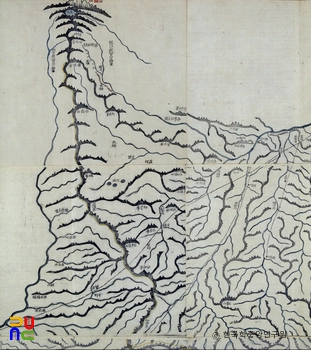

혜산시는 해발고도가 700m에 달하는 고지대에 있지만, 압록강과 그 지류인 허천강이 합류하는 지점에 자리한 분지에 위치해 있다. 넓은 범위로 보면 혜산시는 해발고도 2,000m 내외에 달하는 산들로 둘러싸인 혜산분지의 중심부에 있다. 해발고도는 남쪽이 높고 북쪽으로 갈수록 낮아지면서 평탄해진다. 군의 동부에는 성유덕산(1,289m), 부채산(1,410m), 희상봉(1,585m) 등이 있고, 서부에는 운주봉(1,585m) 등이 있다. 이들 산지에는 안간령(1,139m), 대문령(1,235m) 등의 고갯길이 있다.

기본 수계를 이루는 하천은 압록강․허천강․운총강 등이 있는데, 하천의 대부분이 하류부에 속하므로 구배가 심하지 않다. 압록강이 동서 방향으로 흐르고, 서쪽에서는 허천강이 압록강으로 흘러든다.

주요 기반암은 현무암․규암․화강암․운모편암․석회암 등이고, 금․은․납․아연․갈탄․무연탄․이탄 등의 지하자원이 매장되어 있다. 토양은 표백화갈색산림토와 갈색산림토, 그리고 하천변에는 충적토가 분포한다.

혜산시는 바다와 멀리 떨어져 있고 고지대에 자리하기 때문에 대륙성기후의 특징이 강하게 나타난다. 그러나 지대가 상대적으로 낮으므로 도내의 다른 지방에 비하여 비교적 온화한 편이다. 연평균기온은 3.9℃, 1월 평균기온 –15.3℃, 가장 기온이 높은 7월 평균기온은 19.9℃이며, 연평균강수량은 600㎜ 내외에 불과하다. 한반도에서 가장 추운 곳 가운데 한 곳으로, 1915년에는 사상 최저기온인 -42℃를 기록하였다. 눈이 내리는 기간은 9월부터 다음해 5월까지이고, 서리가 내리는 기간은 9월 하순부터 다음해 5월 중순까지이다.

산림은 시 전체 면적의 74%정도를 차지하는데, 소나무․이깔나무․분비나무․가문비나무 등과 사시나무․붓나무․신갈나무 등이 남부와 동부의 산악지대에 분포한다. 그밖에 산과일과 산채․약초 등이 생장하고 있다.

본래 함경남도 갑산부(甲山府)에 속하였다. 일제강점기에 국경경비의 요충지인 동시에 산림자원 약탈의 본거지로 지정되면서 규모가 급속하게 확장되었다. 1934년 갑산군의 보혜면(普惠面)이 혜산읍과 보천면으로 분리되었고, 1942년 4월에 갑산군에서 혜산읍, 운흥면, 보천면, 삼수군의 별동면 일부가 분리되어 혜산군을 신설하였다.

1952년 행정구역 개편에 따라 혜산군 혜산면과 봉두면의 전 지역, 운흥면과 별동면의 일부 지역을 통합하여 혜산군이 되었다. 이때 혜산면의 일부 지역을 혜산읍으로 승격시켰으며, 위연포로동자구(渭淵浦勞動者區)가 신설되어 1읍 1구 23리를 관할하였다. 1954년 10월 량강도가 신설될 때 복안리․장항리 등의 20개 리가 분리되어 운흥군(雲興郡)이 되었고, 나머지 혜산읍․춘동리․영흥리․중리․위연포로동자구를 통합하여 혜산시로 개편하면서 량강도의 소재지가 되었다. 1961년과 1965년에 일부 동과 리를 통폐합하면서, 연본동․강구동․강안동․신흥동․혜탄동․탑성동을 신설하였다. 1973년 8월에 마산동을 신설하고 1982년 10월에 검산동을 신설하였다.

2003년 현재 행정구역은 25동(혜산동, 혜화동, 혜흥동, 혜신동, 혜강동, 혜명동, 혜탄동, 혜장동, 신흥동, 탑성동, 성후동, 연두동, 강안동, 위연동, 연풍동, 연봉일동, 연봉이동, 영흥동, 송봉일동, 송봉이동, 강구동, 춘동, 마산일동, 마산이동, 검산동), 4리(장안리, 노중리, 신중리, 운총리)리로 이루어져 있다.

공업은 채취공업과 중앙경공업, 지방공업 등으로 구성된다. 채취공업은 혜산시의 기간공업부문으로 광산에서 금속광물을 채굴한다. 광산은 구리를 채굴하는 혜산청년동광산이 유명하고, 혜산시멘트공장에서는 연간 75만톤의 시멘트를 생산해낸다. 한편 위연제재공장, 임업기계공장, 임업차수리공장 등을 비롯하여 임업부문의 공장에서는 벌목업이 발달하였다. 방직공장․편직공장․옷공장 등의 방직 및 피복부문공장, 들쭉가공공장․맥주공장 등의 식료품공장, 그리고 기계공업부문의 업체도 자리하고 있다. 방직공장에서는 혜산아마방직공장이 잘 알려져 있다. 이밖에 종이공장․화학공장․제약공장․시멘트 공장을 비롯한 지방공업의 공장들이 있다. 압록강을 사이에 두고 중국과 접해 있는 관계로, 최근에는 중국 기업의 투자가 활발해졌다.

농경지는 시 전체면적의 18% 정도를 차지하는데, 그 가운데 밭의 면적이 가장 넓다. 농업생산에서 중요한 작물은 주민들에게 제공되는 무․배추․양배추․시금치 등이다. 곡물로는 옥수수․콩․밀 등의 밭작물이 주요 작물이고, 벼도 재배한다.

혜산시는 량강도의 교통중심지이다. 철도에는 북한내에서 수송수단이 가장 취약한 것으로 평가되는 북부의 혜산〜만포 간을 연결하는 혜산만포청년선(북부철길 또는 북부순환선이라 부르기도 함)이 1993년 2월에 완공되었다. 혜산〜길주 간을 연결하는 백두산청년선(본래 혜산선), 혜산〜삼지연 간을 연결하는 삼지연선이 통과한다. 철도역에는 혜산청년역․늪평역․위연역 등이 설치되어 있다. 도로는 북청〜혜산 간 1급도로와 혜산〜길주 간, 신의주〜우암 간 도로가 통과하고, 갑산․삼수․운흥 등지로 통하는 도로가 나 있다. 압록강과 허천강은 뗏목 수송로로 이용되고 있다.

교육기관으로는 김정숙사범대학․혜산의학대학․혜산광업대학․혜산농림대학을 비롯하여 혜산고등학교․혜산여자학교 등 50여 개의 학교가 있다. 연구기관으로 농업과학원 혜산분원을 비롯하여 임업과학연구소와 목재화학연구소 등이 있다. 그리고 혜산종합경기장․체육관․도서관․예술극장․문화회관․혜산방송국 등의 교육문화시설과 혜산시인민병원․혜산산원 등의 의료시설이 있다.

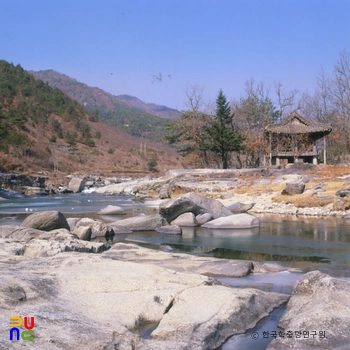

유적으로는 압록강 연안의 혜산동에 있는 괘궁정(掛弓亭)이 유명하다. 괘궁정은 본래 혜산진성 남문으로 북융대라 부르다가, 1631년에 다시 지으면서 괘궁정으로 부르기 시작하였다. 일제강점기에 일본인이 불을 질렀는데, 당시 타고 남은 것을 1937년에 지금의 자리로 옮겼다.