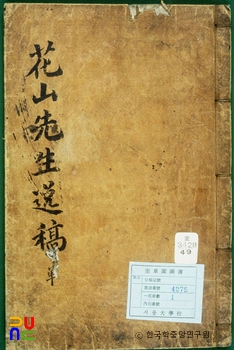

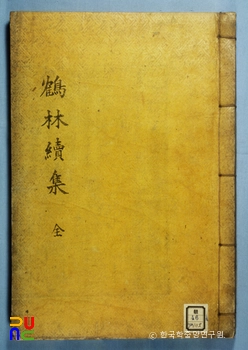

화산일고 ()

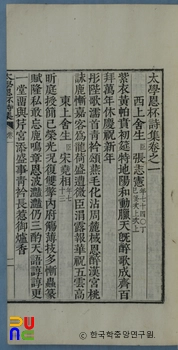

권주의 현손 권구(權榘)가 1718년(숙종 44)에 편찬했으나, 1798년(정조 22)에 간행되었다. 권두에 권두인(權斗寅)의 서문, 권말에 권두경(權斗經)의 발문, 유규(柳𪶙)와 현손 권구의 후지(後識), 후손 권치(權緻)의 소지(小識)가 있다.

1책. 목판본. 규장각 도서 · 장서각 도서 · 국립중앙도서관 등에 있다.

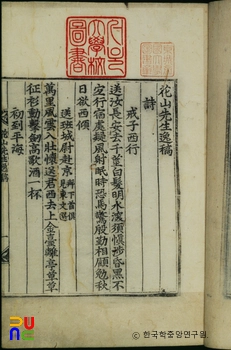

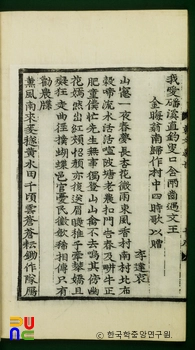

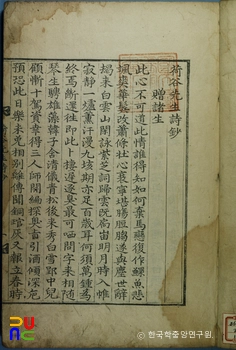

시 8수, 서(序) 1편, 서(書) 2편, 잡저 1편, 유묵 · 부록 등으로 구성되어 있다.

「인참친수(因讒親讎)」 · 「불회완풍(不回頑風)」 · 「천지불화(天地不和)」 · 「비명피륙(非命被戮)」 등의 시는 임금의 명으로 지은 것이다. 「동방록서(同房錄序)」는 우정에 대해 논한 것이며, 유묵은 잡저 「시책(諡冊)」의 친필이다.

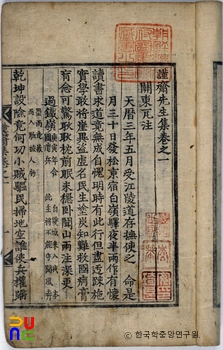

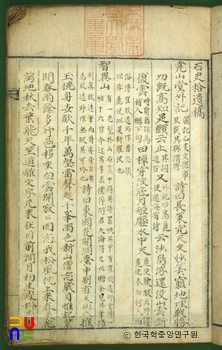

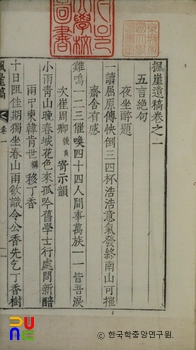

부록에는 이유장(李惟樟)의 묘갈명, 1497년(연산군 3)과 1503년에 왕이 내린 전교(傳敎), 경상도관찰사였을 때 안동의 사민(士民)이 병풍에 써 바친 「남향자(南鄕子)」, 홍귀달(洪貴達)이 쓴 「송지경출안영남(送支卿出按嶺南)」, 홍언충(洪彦忠)의 만시(輓詩), 이황(李滉)의 「제묘도시(題墓道詩)」 · 유사, 「갑자화적(甲子禍蹟)」 · 「동방록(同房錄)」 · 「향약계첩(鄕約契帖)」 · 「동사록(東槎錄)」 · 「연행록(燕行錄)」 · 「갑자록(甲子錄)」, 1481년(성종 12) 친시(親試) 문과방목(文科榜目), 「입사의여유익찬서유세익(立社議與柳翊贊書柳世翊)」 · 「의청시시사림통문(擬請諡時士林通文)」, 현손 권구의 「입석고사(立石告辭)」 · 「동사시제공증행첩(東槎時諸公贈行帖)」 · 「연행시제공증행첩(燕行時諸公贈行帖)」, 이황이 쓴 아들 권질(權礩)의 묘갈명, 아들 권진(權磌)에 대한 「수찬공사적(修撰公事蹟)」 등이 들어 있다.

그 가운데 「갑자화적」은 연산군이 폐비 윤씨(尹氏)의 입묘의론(立廟議論)을 일으킨 뒤 갑자사화가 일어난 과정을 간략히 기술한 것이다. 「동방록」은 성균관에 있을 때 같은 방을 쓴 인물의 명첩이고, 「동사록」은 1493년 경차관(敬差官)으로 대마도(對馬島)에 갈 때 글을 준 인물의 명첩이며, 「연행록」은 1502년 부사로 명나라에 갈 때 시문을 준 인물의 명첩이다. 여기의 명첩은 조선 초기 인물자료로 가치가 있다. 「갑자록」은 갑자사화 때 윤비 폐의에 참여한 죄목으로 극형을 당한 윤필상(尹弼商) 등 12인과 언관(言官)이나 김종직(金宗直) 문하로서 피살된 홍귀달 등 24인에 대한 간략한 기록을 『미수기언(眉叟記言)』에서 옮겨 놓은 것이다.

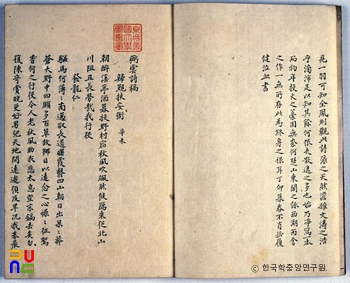

유사는 신영희(辛永禧)의 『사우언행록(師友言行錄)』, 이황의 『퇴계집(退溪集)』, 홍귀달의 『허백당집(虛白堂集)』 등에서 저자에 대한 기록을 모아 놓은 것이다. 「동사시제공증행첩」에는 홍귀달 · 김감(金勘)의 서(序), 이자견(李自堅) 외 13인의 시가 실려 있다. 「연행시제공증행첩」에는 성현(成俔)의 서, 박한주(朴漢柱) 외 4인의 시가 실려 있다. 그밖에 이재(李栽)의 「독사재권공일고(讀四宰權公逸稿)」가 있다.