청자 철화 양류문 통형 병 ( )

1962년 국보로 지정되었다. 높이 31.6㎝. 국립중앙박물관 소장. 고려 시대 철화청자는 고려자기의 주류인 순청자나 상감청자와는 전혀 다른 양상을 드러낸다. 철화청자의 유약은 대체로 산화번조로 갈색을 띠고 문양은 소박하고 대담한 느낌을 주는 특징이 있다.

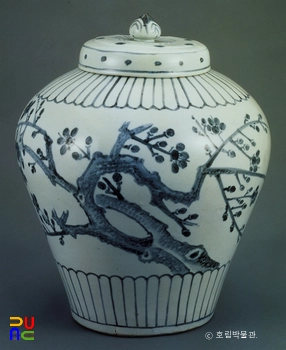

이러한 고려 철화청자 중에는 긴 원통형의 몸체를 지닌 특이한 형태의 병들이 몇 점 남아 있는데, 청자 철화양류문 통형 병은 그 중의 한 예로 1931년 조선총독부박물관이 일본인 수집가로부터 사들인 것이다. 전체적으로 선의 변화가 거의 없는 직선적이고 단순한 형태를 취하고 있지만, 어깨 부분은 적당히 깎아내어 비스듬한 면을 이룸으로써 형태상의 단조로움을 덜어냈다.

이러한 통형 병의 예는 중국의 경우 요주요(耀州窯) 청자 중에 일부 나타나며, 고려에서는 대체로 12세기 이후의 자기에 이러한 형태가 등장하며 중국과 달리 구연부가 반구형(盤口形)인 것이 특징이다.

대체로 문양을 기면 가득히 시문하는 경향을 띤 일반적인 철화청자와는 달리, 청자 철화양류문 통형 병은 몸체 양면에 한 그루씩의 버드나무를 그렸을 뿐, 일체의 장식의장이 생략되어 있다. 대담하게 단순화된 버드나무의 간결한 표현에서 운치 있고 세련된 감각이 엿보인다.

유약은 산화번조되어 갈색을 띠고 있으나, 한쪽 면의 버드나무 아랫부분과 다른 면의 버드나무 배경부분은 환원(還元)되어 담담한 푸른색을 나타낸다. 이는 환원과 산화가 완전하지 않았던 가마 안의 번조과정에서 우연히 일어난 결과이지만 회화적인 효과를 더해준다.

형태상의 적정한 비례와 어깨의 모죽임, 몸체의 자연스러운 선의 흐름, 버드나무의 독창적인 표현 등이 매우 돋보이는 작례이다.