회문시 ()

또, 바둑판처럼 글자를 배열하여 중앙으로부터 선회하면서 읽어도 뜻이 통하는 것도 있다. 말하자면 순독(順讀) · 역독(逆讀) · 선회독(旋回讀)이 가능한 시가 회문시이다. 그러나 후대에는 선회독의 시는 없어졌다.

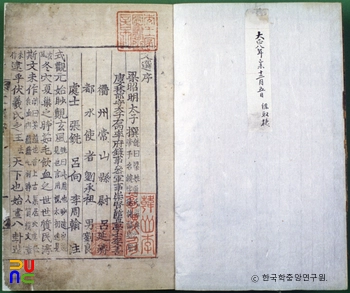

회문시의 시원에 대해서는 여러 가지 설이 있다. 이인로(李仁老)의 『파한집(破閑集)』에서는 중국 진(秦)나라 소백옥(蘇伯玉)의 처가 지었다는 「반중시(盤中詩)」와, 두도(竇滔)의 처 소혜(蘇蕙)가 지었다는 「직금회문시(織錦回文詩)」를 들었다.

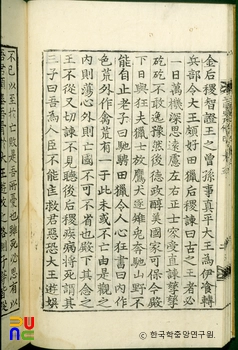

회문시는 진(晋)나라 이후에 유행을 이루었다. 부함(傅咸)의 「회문반복시(回文反覆詩)」, 조식(曺植)의 「경명팔자(鏡銘八字)」, 양(梁) 나라 간문제(簡文帝)의 「회문사선명(回文紗扇銘)」, 진(陳)나라 유왕(留王)의 「회문(回文)」과 왕융(王融)의 「춘유(春遊)」 등이 대표적이다.

그 뒤로는 소동파(蘇東坡)의 「제직금화(題織錦畫)」 · 「금산사(金山寺)」 등이 유명하다. 송대까지의 회문시는 상세창(桑世昌)이 엮은 『회문유취(回文類聚)』에 망라되어 있다.

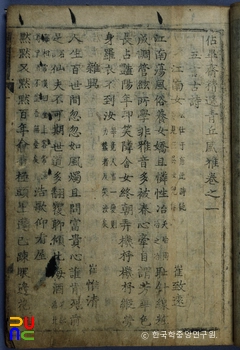

우리나라에서는 고려시대부터 회문시가 유행하였다. 그 중에서도 이지심(李知深)이 잘 지었고, 죽림고회(竹林高會)에 참여하였던 문사들도 즐겨 썼다. 특히, 이규보(李奎報)는 21수나 되는 많은 회문시를 지었다.

그 중에서도 이수(李需)의 30운 회문시를 보고 지은 「차운이시랑수이회문화장구설시(次韻李侍郞需以回文和長句雪詩)」 30운이 유명하다. 이밖에도 형군소(邢君紹) · 달전(達全) 등이 있다.

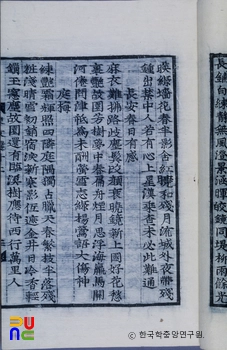

조선시대에 와서는 김시습의 「춘하추동사절시(春夏秋冬四節詩)」 4수가 유명하다. 그 한수를 예로 든다.

순독(順讀) 역독(逆讀)

紅杏山桃溪寂寂 飛燕乳鶯啼舍北

小塘春草夢依依 暖風香霧鎖城東

東城鎖霧香風暖 依依夢草春塘小

北舍啼鶯乳燕飛 寂寂溪桃山杏紅

「춘하추동사절시」의 순독한 내용은 “붉은 살구 산호두는 시냇가에 쓸쓸이 섰고/작은 연못가의 봄풀은 꿈 속에 아른거린다/안개에 잠긴 동쪽 성에는 봄바람 따뜻하고/꾀꼬리 우는 북쪽 집에는 제비새끼 난다.”이다.

「춘하추동사절시」의 역독한 내용은, “나는 제비 어린 꾀꼬리는 집의 북쪽에서 울고/봄안개는 따뜻한 바람을 타고 성 동쪽에 잠긴다/아련한 꿈 속의 풀은 봄연못에 돋아나고/쓸쓸한 시냇가의 복사와 산살구는 익어간다.”

위의 시는 이처럼 역독을 하거나 순독을 하거나 어색하지 않은 한 편의 시를 이루고 있다. 그러나 회문시는 문자 속의 장난에 불과한 점이 있다.