마음

마음은 사람의 내면에서 성품, 감정, 의사, 의지를 포함하는 주체이다. 지각하고 사유하고 추론하고 판단하며 자신을 통제하는 역할을 한다. 마음은 좁은 의미로서 육신에 상대되는 지각 능력을 중심으로 인식되기도 한다. 넓은 의미로서 우주와 마음을 일치시키는 유심론적 세계관의 마음 개념이 있다. 마음과 관련된 불교 용어로는 마음자리, 마음결, 마음씀, 마음씨라는 용어가 있다. 성리학에서 마음의 문제를 본연지성, 기질지성, 도심, 인심, 사단칠정 등으로 나누었다. 문학의 경우, 작품은 곧 작가의 마음의 표현으로 여겼다.

마음은 주1하고 사유하고 추론하고 판단하며 자신을 통제하는 역할을 한다. 마음은 좁은 의미로서 육신에 상대되는 지각능력을 중심으로 인식되기도 하고, 넓은 의미로서 우주와 마음을 일치시키는 유심론적(唯心論的: 우주의 본체를 정신적인 것으로 보며 물질적 현상도 정신적인 것의 발현이라는 이론) 세계관의 마음 개념이 있다. 곧 원효(元曉)는 “삼계(三界: 중생이 생사 왕래하는 세 가지 세계)가 곧 마음이다.”라 하여 우주를 하나의 마음이 일으키는 현상으로 제시하고 있다.

일상어 가운데 ‘마음자리’ · ‘마음결’ · ‘마음씀’ · ‘마음씨’라는 단어가 있다. 근원적인 마음의 바탕[體, 체]과 그것의 움직임[動, 동]과 그것의 발현[用, 용]과 그것의 모양[狀, 상]이 나타내는 것으로 볼 수 있다. ‘마음자리’는 마음의 바탕을 나타낸 단어이고, ‘마음결’은 마음의 움직임을, ‘마음씀’은 마음의 발현을, ‘마음씨’는 마음의 모양을 나타내는 단어라 할 수 있다.

마음을 바탕 · 움직임 · 발현 · 모양의 4가지 범주로 구분하여 각각의 설명과 아울러 이에 해당한 단어군(單語群)을 살펴볼 수 있다. 첫째, 마음자리는 ‘마음의 근원’, ‘마음의 바탕’, ‘심지(心地)’, ‘심원(心源)’이라 풀이되는 일체 마음의 근본을 나타내는 단어다. 그것은 마음의 근본을 이룰 뿐이요, 아직 밖으로 나타난 것이 아니니 관념적 인식의 대상이다. 그것은 선과 악[善惡, 선악]이나 아름다움과 추악함[美醜, 미추]이나 깨끗함과 더러움[染淨, 염정]도 떠나 있는 것이다. 붙잡을 수도 보고 들을 수도 없이 다만 고요하고 담담[湛然, 담연]한 것이다.

그러나 이 고요하고 담담한 마음자리는 주2에 주3이 되면 물결을 일으키게 된다. 감응의 물이 가라앉으면 다시 본연의 상태로 돌아간다. 마치 바람이 불면 물결을 일으키다가도 바람이 자면 고요한 상태로 돌아가는 바다와도 같다. 원효는 이러한 마음을 ‘ 일심(一心)의 바다’라 표현했다. 이러한 마음은 바탕을 이루기 때문에 만물을 낳은 하늘이 하나인 것처럼 ‘마음자리’도 하나로 인식한다.

둘째, 마음자리는 아직 밖으로 나타나지 않은 것이지만, 마음결은 외물에 감응되면 쉽게 물결을 일으키는 속성을 가지고 있다. 그 물결을 일으키는 상태가 ‘마음결’이다. 바다나 강물은 천년이라도 고요함을 지킬 수 있지만 태풍을 만나면 격랑을 일으키고, 벼랑 아래에서는 용솟음치고, 탁류를 만나면 물색이 변한다. 이러하듯이 마음자리도 외물에 감응하면 그 외물의 속성대로 물결을 일으킨다. 마음자리도 외물에 감응되면 외물의 속성대로 결을 일으킨다. 여기에 해당한 단어들은 ‘마음결’ 외에 ‘마음가짐’과 ‘마음보’ 등이 있다.

셋째, ‘마음씀’이다. ‘마음결’이 마음의 움직임을 뜻한다면 ‘마음씀’은 ‘마음결’이 실제 밖으로 드러나는 발현이다. 물론 ‘마음결’과 ‘마음씀’을 다 같이 마음의 발현으로 묶을 수도 있다. 그러나 그것을 미세하게 쪼개어 보면 마음이 동요하는 단계와 그것이 실제로 밖으로 드러나는 단계로 나눌 수 있다. 마음은 움직이지만 그 움직임을 밖으로 드러내지 않은 경우도 있기 때문이다. 그래서 마음의 움직임과 마음의 발현으로 나누어볼 수 있다.

넷째, ‘마음씨’다. 이것은 마음결이 일어날 때와 마음씀이 드러날 때 어떤 모양으로 일어나고 드러나느냐 하는 모양을 나타내는 말이다. 곧 마음에 관련된 형용사는 모두 이에 해당한다. 이처럼 일상어에 나타난 마음은 그 구조상으로는 바탕 · 움직임 · 발현 · 모양의 체계를 가지고 있다. 하나밖에 없는 마음의 바탕이 움직임 · 발현 · 모양으로 전개되면서 많은 단어를 파생시키는 것을 알 수 있다.

불교에 나타난 마음을 고찰할 때에는 마음을 마음자리→마음결→마음씀→마음씨의 구조에서 화살표를 거꾸로 놓아 마음자리←마음결←마음씀←마음씨의 구조를 주목한다. 이 구조는 마음을 근원적인 마음자리로 되돌리는 구조다.

마음자리는 선과 악이나 아름다움과 추악함을 넘어선 담담하고 고요한 그 어떤 경지이다. 마음은 외물에 감응되어 선하고 아름답고 깨끗하게도 되지만 악하고 추악하고 더러움에 물든 것이 되기도 한다. 불교에서는 이것을 주4이라 표현한다. 그러기에 마음결과 마음씀에서 생겨나는 망심을 끊어버리고 마음자리로 되돌아가기 위하여 모든 것을 벗어 던져버리고, 이른바 해탈의 경지에 이르게 되는 것이다.

불교나 유교에서 어렵게 설명하고 있는 수심론(修心論)은 마음결과 마음씀에서 생겨난 망심을 끊어버리고 본질적인 마음자리를 찾아 나서는 방법이다. 불교의 심론(心論)은 마음의 본체에 대한 설명과 그 본체를 가리는 심식(心識)과 주5가 일어나는 까닭을 밝히고 그것을 씻고 본체에 이르는 방법으로 돈오(頓悟)와 점수(漸修)를 타이르는 이론이라 할 수 있다.

심론의 과정을 불교경전 속에서 간추리면 다음과 같다. 첫째, 마음의 본체에는 상(相)이 없다. “지난날의 마음을 잡을 수가 없고, 현재의 마음도 잡을 수 없으며, 미래의 마음도 잡을 수 없다.”(『반야경(般若經)』), “마음은 안에도 있지 않고 중간에도 있지 않다.”(『유마경(維摩經)』)

“마음의 자성(自性)은 공적(空寂: 空은 그 어느 것도 형상이 없음을 이르고, 寂은 일어나거나 스러짐이 없음을 이른다.)하여 대립도 없고 소멸한 일도 없다. 그것은 처음인 것도 아니요, 가운데나 뒤인 것도 아니며, 삼세(三世)를 초월하여 그 모습이 허공과 같다.”(『화엄경(華嚴經)』), “마음이란 본래 있는 것이 아니어서 번뇌에 더럽혀질 여지가 없으니, 어찌 마음이 탐(貪) · 진(瞋) · 치(痴)에 의해서 더럽혀지며, 삼세에 속하는 온갖 것에 무엇을 마음이라 하랴.”(『심지관경(心地觀經)』) 등이 있다.

둘째, 다음으로 마음의 본체는 평등하다. “모든 중생은 같은 불성을 가지고 있어서 차별이 없다.”(『열반경(涅槃經)』), “마음의 본성은 청정하여 더러움에 물드는 일이 없다. 마치 하늘에 연기와 먼지나 구름 그리고 안개 따위가 뒤덮여 맑고 깨끗하지 못하다 하더라도 하늘의 본성이 더럽혀지는 일이 없는 것과 같다.”(『승사유범천소문경(勝思惟梵天所問經』), “심성의 청정함은 물속의 달과 같다”(『대보적경(大寶積經)』) 등이다.

마음의 본성은 모든 사람이 누구나 가지고 있다. 또 그것은 상(相)이 없으니 더럽혀 질 까닭도 없다. 마음은 오염과는 관계없이 청정하기만 한 하늘이나 물속에 비친 달과 같은 것이다. 이것이 마음의 본성이요 불성(佛性)이다. 그런데 이러한 마음이 무엇 때문에 더럽혀지는가? 그것은 마음에는 심식과 연기가 있기 때문이라 한다. 다음의 구절들은 마음의 심식과 연기를 보여주고 있다.

“마치 달 속에 여러 가지 물체의 모습을 보는 것과 같아서, 세상이 무실(無實)하지만 분별함을 따라서 그것이 일어난다. 분별하는 까닭에 분별하는 마음이 생기는 것이다.”(『대승파유론(大乘破有論)』), “중생이 경계를 망령되이 인정하므로 마음의 차별이 생긴다.”(『기신론(起信論)』)

“마음은 본래부터 생긴 일도 일어난 일도 없어서 그 본성이 언제나 청정할 뿐이다. 그러나 바깥에서 들어온 티끌과 번뇌[客塵煩惱, 객진번뇌]에 의해서 더럽혀진 까닭에 분별하는 마음이 있게 되는 것이다.”(『지세경(持世經)』), “대해의 물결이 사나운 바람으로 인해 일어나면 큰 파도가 바다에 물결쳐서 끊일 새가 없게 된다. 알라야식[阿賴耶識, 아뢰야식]도 그래서 경계의 바람이 불어와 흔들면 여러 가지 식(識)의 물결이 치솟아 날뛰고 자꾸 생겨나기 마련이다.”(『입능가경(入楞伽經)』)

심식과 연기는 마음결이나 마음씨(씀)를 의미한다. 원래 마음의 본성, 곧 마음자리는 바다처럼 고요하고 청렴한 것이지만 외계의 사물에 부딪게 되면 마음자리의 경계를 깨뜨리고 곧장 동요하게 된다. 마치 바다에 바람이 불면 파도가 치는 이치와 같다. 그것을 ‘식(識)’이라 하였다. ‘식’은 여덟 가지로 팔식(八識)이다. 사람에게는 감각과 의식의 기능이 있다. 그것이 안식(眼識) · 설식(舌識) · 후식(臭識) · 이식(耳識) · 신식(身識) · 의식(意識)의 육식(六識)이다. 이 중에서 앞의 오식(五識)까지는 감각기능이고 제 육식(第六識)인 의식은 사고(思考)에서 나타난 정신적인 인식이다.

이외에 말나식(末那識)이라는 제 칠식(第七識)은 자아의식(自我意識)에 해당한다. 또한 불교 특유의 제 팔식(第八識)을 ‘알라야식’이라 한다. ‘장식(藏識)’이라 번역하기도 한다. ‘알라야식’은 의식을 초월한 것이라는 측면에서 보면 잠재의식에 해당한 일면도 있다. 그러나 그것은 개체의 근거이기도 하고 동시에 초개체적 주6에 뿌리 박고 있기도 하다. 이렇게 양면성을 가지므로 ‘알라야식’은 진여로 돌아가려는 성향도 있지만 무명(無明)으로 돌아가려는 성향도 함께 가지고 있는 셈이 된다.

따라서 ‘알라야식’을 진여의 방향으로 나타내 보려 하지만 그럴 경우에도 그 개별성은 그대로 남아 있다. 그러므로 불교의 가르침은 그 ‘알라야식’까지 아주 깨뜨려 버리라고 하는 것이다. 불교의 심론은 ‘식’을 완전히 깨뜨려버리고 마음의 본성, 곧 일심의 근원으로 되돌아가려는 고행임을 알 수 있다.

우리나라도 오랜 불교의 역사를 가졌다. 불경의 주석서와 『수심결(修心訣)』 · 『심요(心要)』 · 『심성론(心性論)』 등의 저술도 많이 남아 있다. 그러나 심론에 일관된 논지는 결국 마음의 본체에 대한 설명과, 그것을 깨닫는 방법과, 그것을 지키는 수양론이다.

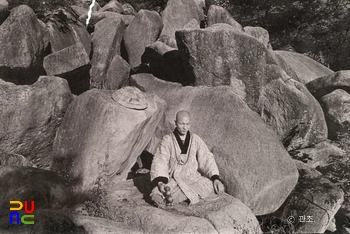

마음에 대해서 최초로 그리고 본격적으로 관심을 가진 사람은 원효이다. 그는 당나라로 유학을 가다가 해골의 물을 마신 것이 기연이 되어 크게 깨달았다. 그 때에 남긴 말이 유명하다. “마음이 없으면 감분(龕墳:불상을 모신 감실과 시신을 묻은 무덤)도 다를 것이 없음을 알았다. 그러기에 삼계(三界)가 오직 마음이요 만법(萬法)이 오직 식이다. 마음 밖에 법이 없거니 어찌 다른 데서 구할 필요가 있겠는가.”라는 것이다. 원효는 드디어 유학을 포기하고 마음이라는 문제에 주목하게 되었다.

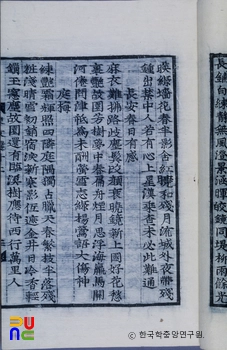

많은 원효의 주석은 일심(一心)의 근원에 대한 설명과 일심의 근원으로 돌아갈 것을 강조한 것이다. 일심은 『금강삼매경소(金剛三昧經疏)』의 대의에도 잘 나타나 있다. “무릇 일심의 근원은 유와 무를 떠나서 홀로 청정하며, 삼공(三空)의 바다는 진(眞)과 속(俗)을 융화하여 담담하다. 담담하므로 둘을 융화하였으나 하나가 아니요, 홀로 청정하므로 양극을 여의었으나 중간도 아니로다. 중간도 아니나 양극을 여의었으므로 있지 않은 법(法)이라 곧 무에 머물지 않으며, 없지 않은 모양이다.”라고 하였다.

“유에 머무는 것이 아니다. 하나가 아니요 둘을 융화하였으니 진(眞) 아닌 사(事)가 아직 속(俗)이 된 것이 아니다. 속 아닌 이(理)가 아직 진이 된 것도 아니요, 둘을 융합하였으나 하나가 아니니 진과 속의 성(性)이 수립하지 않음이 없고, 더러움과 깨끗함의 형상을 갖추지 아니함이 없도다. 양극을 여의었으나 중간이 아니므로 유와 무란 법이 되지 않음이 없고, 옳거나 그릇됨의 뜻이 미치지 않음이 없도다. 그러므로 파(破)함이 없되 파하지 않음이 없고, 입(立)함이 없되 입하지 않음이 없다. 가히 이치가 없는 지극한 이치[無理之至理, 무리지지이]요, 그렇지 않은 크게 그러함[不然之大然, 불연지대연]이라 할 것이다.” 이것은 원효가 『금강삼매경(金剛三昧經)』의 심오한 내용을 200여 자로 대의를 밝힌 것이다.

일심의 원천과 삼공의 바다가 핵을 이루고 있다. 일심의 원천이란 일체의 ‘식(識)’을 깨뜨려버린 다음에 남아 있는 담연한 마음자리를 말함이다. 삼공(三空)의 바다도 일심의 원천과 같은 것으로 해석할 수 있다. 아공(我空) · 법공(法空), 더 나아가서는 아공과 법공도 모두 공이라는 구공(俱空)을 말함이다. 철저하게 비워 버리고, 또 비웠다는 사실마저 비워 버리는 마음이라 할 수 있다. 그렇게 되면 유(有)니 무(無)니 하는 상대적인 개념도 없게 된다.

그러면서도 철저하게 비웠으니 모든 것을 다 포괄할 수 있고, 포괄한 것을 다시 초월할 수도 있는, 이른바 포월(包越)의 원리인 것이다. 그렇기 때문에 ‘그렇지 않지만 크게 그러하고’, ‘이치가 아니지만 지극한 이치’라는 논리가 성립될 수 있는 것이다.

원효는 『무량수경소(無量壽經疏)』에서도 마음의 설명을 하고 있다. “심성(心性)이란 융통하여 걸림이 없어서[融通無礙, 융통무애] 크기가 허공 같고, 담담하기가 큰 바다와 같다. 그 본체는 평등하고 그 성질은 윤활해서 상(相)에 관계없이 만상을 다 포섭할 수 있고, 연(緣)을 따라도 거슬림이 없다.” 본성의 크기는 하늘과 바다와 같다. 그리고 그 본성은 평등하고 윤활한 것이라 한다. 그렇기 때문에 상과 연에 관계없이 모든 것을 다 포섭할 수 있다고 한 것이다.

마음에 무명이 왜 생기는가에 대해, 『대승기신론소( 大乘起信論疏)』에서 잘 설명하고 있다. “대승법은 이 일심 이외에 또 다른 법이 존재하는 것이 아니다. 단지 무명이 그 자신의 일심에 미혹되어 물결을 일으키고 육도(六道 : 중생이 선악의 원인에 의하여 윤회하는 여섯 가지의 세계)에 유전한다. 비록 육도의 파도를 일으킨다 하여도 일심의 바다에서 벗어나지 않고, 일심이 움직여 육도를 만들어놓는다.” 일심의 깊숙한 밑바닥에는 알라야식이 감춰져 있다고 한다.

그런데 알라야식은 진여로 돌아가려는 일면도 있지만 물결을 일으키게 되면 무명으로 번져가려는 성향도 있다고 한다. 그것은 마침내 육도에까지 유전하게 된다고도 하였다. 이것을 더 부연하면 중생들의 감각적 · 심리적 기관은 일심에서 생기지만, 그것은 도리어 스스로의 근원을 배반하고 뿔뿔이 흩어져서 번뇌의 먼지를 일으킨다는 것이다. 그러므로 불교의 수행은 목숨을 들어 이러한 감각적 심리적 작용을 거두어 잡아 그 본래의 원천인 일심의 마음으로 되돌아가게 하는 것이다. 불교의 가르침이 그러한 것처럼 원효의 사상도 실상은 일심을 확인하고 일심으로 되돌아가려는 수행이 핵을 이루었다.

『수심결』 · 『진심직설(眞心直說)』 · 『심요』와 같이 마음에 주목을 한 저술을 하였던 고승들로는 고려 중엽의 지눌(知訥)과 말엽의 혜심(慧諶) · 보우(普愚) · 나옹(懶翁)이 대표적인 인물들이다.

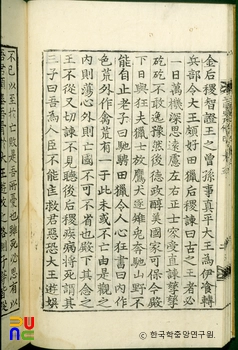

지눌은 『수심결』과 『진심직설』에서 자심(自心)이 곧 진불(眞佛)이요, 자성(自性)이 곧 진법(眞法)임을 강조하였다. 마음 밖에 부처가 따로 없고, 성(性) 밖에 법이 없으니, 모든 사람은 마땅히 자기 마음에서 불을 구하고 자성에서 법을 구하라는 것이다. 이른바 진심정신(眞心正信)이다. 그래서 주7 · 주8 · 주9 · 여여(如如) · 주10 · 주11 · 주12과 같은 명칭도 진심의 다른 명칭에 불과하다고 하였다.

지눌은 진심의 본체를 설명하였다. 진심은 인과를 초월하고, 고금을 관통하며, 모든 대대(對待:무릎맞춤)가 없다. 큰 허공이 보편한 것처럼, 묘체(妙體)가 응집하여 고요하며 담담하여 상주(常住)한 것이다. 이것이야말로 일체 중생 본유의 불성인 동시에 일체 생명의 근원이라고 하였다. 이러한 진심은 범인이나 성인이 다 갖추고 있으나 범부는 망심(妄心:망령되이 분별하는 마음)에 가려 진심이 나타나지 않은 것뿐이라 하였다. 그러한 진심을 찾아 나서는 길을 돈오 · 점수로 제시했다. 돈오는 자기의 마음자리가 불(佛)이라는 것을 깨닫는 일이요, 점수는 비록 돈오하였다 해도 기습(氣習: 특징적으로 보이는 습성이나 습관)을 갑자기 고치기가 어려우므로 끊임없이 닦아가라는 것이다.

혜심은 『심요』에서 불법이란 원래 만론천경(萬論千經: 온갖 책과 논의)으로 그 의로(義路: 뜻)를 설명한다 해도 다 설명할 수 없다고 전제하였다. 그러나 그 진원(眞源: 참된 근원)을 깨닫는 데에는 무심(無心)과 무사(無事)가 가장 긴요하다고 했다. 무심이나 무사는 온갖 감각적인 것과 심리적인 것과 온갖 일을 떨쳐 버리고 원래의 마음자리를 지킨다는 것이다. 그러나 그것은 단번에 되는 일은 아니라 했다.

닦고 또 닦아서 무심무무심(無心無無心) · 무무심진(無無心盡), 곧 진무심(眞無心)에 이르러야 하고, 무사무무사(無事無無事) · 무무사진(無無事盡), 곧 진무사(眞無事)에 이르러야 한다고 하였다. 이렇게 되면 방하(放下: 정신적 · 육체적인 일체의 집착을 버리고 해탈하는 일)라는 경지에 이른다고 하였다. 바로 이 방하에 잠기는 마음이 진심이요 진불이라 본 것이다. 그런데 사람의 본심은 불성이어서 원래는 선악의 구별이 없는 것이나 습이성성(習而成性: 습관이 성품을 형성함)한다고 하였다. 결국 『심요』는 직지인심과 견성돈오할 것을 요지로 한 것이다.

보우(普愚)는 『심요』를 남겼다. 보우 역시 심과 불을 같은 것으로 보았다. 그러면서 마음의 본성을 설명하여 그것을 거짓도 없고 비슷한 것도 없으며, 주13하면서도 대영지(大靈知)를 가지고 있으며, 생사도 분별도 주14도 언설(言說)도 없는 것이라 하였다. 그러면서도 그것은 건곤을 삼키고 천지와 주15을 덮고도 남음이 있다고 하였다.

보우는 다시 심을 체와 용으로 나누었다. 체는 광대한 것을 다 감싸고 있으나 바깥이 없고, 미세한 것을 다 포섭하고 있으나 안이 없는 것이라 하고, 용은 주16하고 주17하여 모든 것을 다 나타내 보인 것이라 하였다. 이러한 바탕과 신묘한 조화를 편의상 심(心) · 도(道) · 불(佛) · 만법의 왕이라 부른다고 하였다.

보우는 마음의 설명이 교(敎)이고 사람들의 자각을 지시하는 것이 경전이라 하였다. 그러나 그 경전은 방편에 불과한 것이다. 방편은 많다. 심의 깨끗함[心淨, 심정]이 유심정토(唯心淨土: 극락정토는 결국 자기의 마음속에 있는 경지임을 이르는 말)요, 불성의 드러남[性現, 성현]이 곧 불성현(佛性現)이니, 마음 밖에 불이 없고, 불 밖에 마음이 없다는 것이다.

그런데 세인들은 이러한 선심을 스스로 지키고 스스로 밝히지[自守自明, 자수자명] 못하고 매양 망념(妄念)에 흔들린바 되어 끝없는 생사업고(生死業苦: 죽고 사는 인연의 고통)를 망념되이 짓는다. 그 까닭에 대자대비한 불존(佛尊)이 세간에 나타나 사람마다 지니고 있는 본심이 본래 불성이라는 것을 가르쳤다고 하였다. 그리고 이 경지에 이르기 위해서는 참선(參禪)이 있을 뿐이라고 하였다.

참선은 한편으로 망념을 제거하고 한편으로 신혜(神慧)를 밝혀, 이른바 공적한 영지[空寂靈知, 공적영지]의 심경을 지는 것이다. 공적한 영지를 얻은 뒤에는 이 심경을 무너지지 않고 뒤섞이지 않는 상태로 보존하는 것이 용공(用功)의 요령이라 하였다.

나옹은 『나옹어록(懶翁語錄)』에서 일심과 만법이 하나인 것을 깨닫게 되면 주18와 주19이 얼음처럼 녹아서 선(禪) · 도(道)도 없게 되어 그것을 파악할 수도 얻어 볼 수도 없는 어떤 경지에 이르게 된다고 하였다. 그 맛은 그저 고요한 밤에 자규(소쩍새)의 울음소리가 공중에서 울리는 것과 같다고 하였다. 보려고 해도 볼 수가 없고 들으려고 해도 들을 수 없으며, 구하려고 해도 구해지는 것은 아니지만, 그것은 항상 눈앞에 있는 것이라 하였다. 그러므로 마음을 밝히고 깨쳐서 한 생각도 일어나지 않고 맑기가 고요한 물[止水, 지수]과 같아서 일심은 털끝만한 가리움도 없게 된다고 하였다.

조선시대에는 기화(己和) · 지엄(智嚴) · 보우(普雨) · 휴정(休靜) · 송설(松雪) · 편양(鞭羊) · 백곡(白谷) · 묵암(默庵) · 연담(蓮潭) · 백파(白坡) · 초의(草衣) · 월창(月窓) 등이 심법을 이어 갔다. 이들의 심론도 고려 선승들의 심법과 기본 골격은 다를 것이 없다. 다만 변화가 있다면 조선시대는 건국 초부터 불교를 억누르고 유교이념을 표방했기 때문에 불교 쪽에서는 불교를 옹호하면서 한편으로는 유불일치론(儒佛一致論)이 두드러지게 나타났다. 그러나 이러한 외형적인 변화가 있음에도 불구하고 일심사상(一心思想)이나 그것의 ‘돈오’, 그리고 ‘점수’의 행각은 변화가 없었다.

조선 초기에 억불숭유의 기치 아래 성리학이라는 새로운 유학이 등단하게 되었다. 이에 따라 마음의 해석도 불교의 해석과는 다른 해석이 시작되었다. 정도전(鄭道傳)은 『심기리편(心氣理篇)』에서 이(理)개념으로 불교의 심개념을 극복하고자 하였고, 권근(權近)은 『입학도설(入學圖說)』에서 이(理)와 기(氣), 심과 성, 정과 의(意), 사단과 칠정 등의 개념체계로 마음을 설명하였다. 그러나 마음에 대해 본격적으로 주목한 것은 이황(李滉) 이후라고 할 수 있다.

이황은 ‘마음을 일신(一身)의 주재자(主宰者)’라고 밝혔다. 이것은 일신을 다스려서 주관한다는 뜻이다. 이황에 의하면 “정의 발현은 마음이 하는 것이다.”, “의는 마음의 발현이다.”, “지는 마음이 가는 바다이다.”라고 언급하면서 마음이 일신을 주재함은 정(情) · 지(志) · 의(意)와 관련된 통솔임을 보여주고 있다.

이황은 “정(情)은 배나 수레[舟車]에 비유할 수 있고, 의(意)는 그 배나 수레를 부리는 사람에 비유할 수 있다.”라 하여 마음의 발현은 정에서 이루어지지만 그 방향 감각을 잡아주고 그 방향으로 가게 하는 것은 의(意)의 주20이라는 것이다. 이렇게 보면 마음이란 욕구대로 발현될 수도 있고 방향을 설정해서 나아갈 수도 있다는 이른바 감성과 이성을 갖추고 있는 것으로 보는 것이다.

이이(李珥)는 마음을 성 · 정 · 의로 나누었다. 이것들은 모두 일로(一路)이면서 각각 경계가 있다고 하였다. 마음의 미발(未發: 아직 발하지 않음.)을 ‘성’이라고 하고, 이발(已發: 이미 발했음.)을 ‘정’이라 했으며, 발한 뒤에 유석상량(怞釋商量: 밝게 풀어서 생각함.)하는 것이 ‘의’라고 하였다. 역시 마음은 근원이 있고 감성이 있으며, 이성이 있다고 보았던 것이다.

여기까지는 이황과 이이 사이에는 별반 다른 점이 없다. 그러나 마음을 이와 기에 관련지음으로써 서로 다른 의견이 생기게 되었다. 이황의 기본체계는 이기호발론(理氣互發論)에서 출발한다. 이에 따라 인성론(人性論)도 본연지성(本然之性)과 기질지성(氣質之性)으로 나누며, 사단(四端)은 이(理)의 발현이요, 칠정(七情)은 기(氣)의 발현이라 한다. 또 마음도 도심(道心)과 인심(人心)으로 나누어, 전자를 이의 발로 후자를 기의 발로 보았다.

이이는 “이는 지극히 높아 상대가 없다[極尊無對, 극존무대]”, “이는 귀한 것이고 기는 천한 것이다.”라 함으로써 본연지성과 도심과 사단을 높이고, 기질지성과 인심과 칠정을 낮추었다. 여기서 이이의 사상적 골격은 이황과는 달리 이의 발현을 부인하고 기발이이승(氣發而理乘)만을 인정한 데서 발단하였다. 기질지성 외에 본연지성이 따로 있을 수 없고, 칠정 외에 사단이 따로 있을 수 없으며, 인심 외에 도심이 따로 있을 수 없다는 주장이다.

이이는 이와 기를 모두 내 마음의 발현으로 보았다. 즉, “천지조화(天地之化)는 곧 내 마음[吾心, 오심]의 발현이다. 만약 천지의 조화에 이화자(理化者)와 기화자(氣化者)가 있다면, 내 마음도 또한 마땅히 이발자(理發者)와 기발자(氣發者)가 있어야 한다. 천지에 이미 이화(理化)와 기화(氣化)의 다름이 없다면, 내 마음에도 이발과 기발이 따로 있을 수 없다. 만약 내 마음이 천지의 조화와 다르다면 나의 알 바가 아니다.”(『율곡전서(栗谷全書)』 권16)라고 단언하였다. 이것은 이황과는 달리, 인간의 기질적인 면을 중시하는 데서 온 주21라고 생각한다.

이이는 인간이란 높은 지성과 지각을 가지고 선을 행할 수도 있지만, 악과 식욕과 색욕에도 빠져들 수 있다고도 했다. 그것이 모두 천성이라 본 것이다. “인간은 대체로 지(志)가 움직이고 기가 움직일 때는 선과 악을 겸하게 된다.”, “식욕과 색욕과 냄새와 맛에 대한 욕심도 천성이다.”라 한 것이 그것이다. 그래서 인간은 천지자연과는 달리 혈기와 지각심(知覺心)을 가졌다고 했던 것이다.

이황은 이에 입각해서 본연지성과 도심과 사단을 높이 평가했던 반면에, 이이는 기에 입각해서 기질지성과 인심과 칠정을 중시했다. 그래서 후대 사람들은 이황을 주리론자(主理論者)로, 이이를 주기론자(主氣論者)로 부르게 되었다. 그 뒤에는 이황을 지지했던 주리파와 이이를 지지했던 주기파와 그리고 양자를 절충한 절충파가 나타나게 되었다. 이들 세 유파 사이에도 마음의 해석은 물론 다르다. 세 유파의 주장을 몇 사람만 들어서 요약하면 다음과 같다.

주리파는 이이가 이발을 부정하고 기발만을 인정했던 사실을 공박하여 이발을 주장한 것이 골자로 되었다. 그 극단으로 마음을 심즉리(心則理)로 제시한 이진상(李震相)의 주장을 보면, “성은 미발(未發)의 ‘이’요, 정은 이발의 ‘이’이다. 성이 발하여 정이 되니, 다만 일리(一理)뿐이다. 비유컨데, 주인이 나가면 객이 되는 것과 같으니, 다만 일인(一人)뿐이다. 진실로 성정의 실상을 탐구하면 이발은 있어도 기발은 없다.”(『한주집(寒洲集)』 권37)라고 하여, 성도 정도 철저하게 이의 발현임을 밝혔다.

주기파들은 율곡설을 지지하여 심즉기(心則氣) 또는 칠정포사단(七情包四端)을 주장하였다. “대개 칠정(七情)은 인심과 도심, 선과 악의 총체적 명칭이다.”, “칠정이 형기(形氣)에서 발한 것은 인심이요, 칠정이 의리에서 발한 것은 도심이다.”(『녹문집(鹿門集)』 권12) 이것은 임성주(任聖周)의 주장이다. 그는 주기적 측면에서 칠정포사단을 주장한 것이다. 인심과 도심과 선과 악도 칠정의 총체적 명칭으로 보고, 형기(形氣)도 의리도 칠정 속에 포괄시키는 것이다.

절충파들은 심즉리설(心則理說)과 심즉기설(心則氣說)을 절충하였다. “이 마음은 비록 묘용(妙用)을 헤아릴 수 없으며 순환(循環)에 만가지 단서가 있지만, 그 까닭을 추구하면 실은 이와 기가 합하여 기발이승함에 불과하다. 그러나 기발이승의 가운데에서 세분하여 말하면 또 이승기(理乘氣)로 동하는 것과 기우리(氣寓理)로 발하는 것이 있다.”(『졸수재집(拙修齊集)』 권11)

조성기(趙聖期)는 위와 같이 이승기(理乘氣)로 마음이 동하면 도심(道心)이 되고, 기우리(氣寓理)로 마음이 발하면 인심이 된다는 것이다. 그리고 인심과 도심이 모두 일심의 발이나, 인욕과 천리는 즉 형기의 사사로움[形氣之私, 형기지사]과 성명의 정대함[性命之正, 성명지정]의 차이에 달렸다고 보았다. 또 칠정을 사단을 포섭하는 것으로서 인심과 도심의 합으로 보았다. 이것은 이이의 기발이승에 이황의 주리 · 주기의 사상을 절충한 것이다. 유학에서 마음의 문제는 이와 기에 바탕 하여 본연지성과 기질지성, 도심과 인심, 사단과 칠정의 문제를 놓고 논란한 것임을 알 수 있다.

실학자들의 마음에 대한 시각은 일반적으로 성리학파의 학문태도와 차이를 보여준다. 박세당(朴世堂)은 『중용장구대전(中庸章句大全)』 중에서 “도는 각자의 도를 따름으로써 생기는 것이지, 태어날 때부터 마음속에 갖추어 있는 것은 아니다.”라고 했다. 이 말은 주자(朱子)의 이론을 뒤집어놓은 것이다. 주자는 도를 선천적으로 인간이나 사물이 공통적으로 가지고 있는 것이라 믿었기 때문이다. 그런데 박세당은 도란 각자가 가질 수 있는 개성에 따라 다르다고 한 것이다. 도는 선천적으로 가지고 있는 보편성이 아니라 후천적이며 경험적인 것이라고 믿었다. 박세당의 주장에서 종래의 획일적으로 봉쇄된 마음이 개성적이고 개방적이며 경험을 존중하는 마음으로 열려갈 수 있게 되었다.

정약용(丁若鏞)은 “성(性)이란 기호(嗜好)다. 육체의 기호가 있는가 하면 심지(心知)의 기호가 있다. 이것을 성(性)이라 한다.”(『여유당전서(與猶堂全書)』 권16)라고 언급하였다. 이것은 주리론이나 주기론으로도 해석할 수 없는 특이한 시각이다. 굳이 말하면 인간 개체가 가지고 있는 한정적인 특성으로 해석할 수 있다. 이러한 마음에 대한 새로운 해석도 실학파 학문의 한 특징이다.

문학은 마음의 표현이다. 그것도 작품마다에 마음의 표현은 다르게 나타나 있다. 그러므로 문학에서 마음을 찾아보려면 작품마다의 마음을 찾아내야 한다. 역대 선비들의 문학론에는 마음에 대한 언급이 많다. 거기에 나타난 마음을 살펴보면, 문학과 마음의 관계도 어느 정도 알 수 있을 뿐만 아니라, 시대에 따르는 문학사상도 찾아질 수 있다. 문학론에 나타난 마음은 심(心) · 정(情) · 성정(性情) · 의(意) · 지(志) 등으로 나타난다. 그런데 이것들이 시대별로 조금씩 다른 양상을 띠고 나타난다.

신라 말까지는 문학론이 없어서 어떻다고 말할 형편은 못 된다. 고려 때에는 대체로 심 · 정 · 의 · 지로 나타난다. “시(詩)는 심(心)에서 근원한다.”(『파한집(破閑集)』), “시는 의(意)가 위주가 된다.”(『백운소설(白雲小說)』), “글은 정(情)을 펴내는 것이다.”(『동국이상국집(東國李相國集)』), “시는 지(志)가 가는 바다.”(『익재집(益齋集)』 사찬(史贊)) 이렇게 문학의 정의에 심 · 정 · 의 · 지가 나타나 있다. 이것들이 모두 마음임은 물론이다. 고려 때에는 마음을 구속하는 틀이나 규범이 없었기 때문에 심 · 정 · 의 · 지는 특별한 뜻으로 써진 것은 아니다. 그저 마음일 뿐이다. 그리고 이 마음을 특별히 구속한 것이 없으니, 마음에 와 닿는 것이 있으면 그대로 표현하면 되는 것이었다.

이규보(李奎報)는 다음과 같이 문학론을 말하였다. “글이란 정(情)에 따라 발동되는 것이므로, 마음속에 격(激)함이 있으면 모름지기 밖으로 나타나게 되어 있어, 그것을 막으려 해도 막을 수 없는 것이다(「구시마문퇴지송궁문(驅詩魔文退之送窮文)」).” 이와 같이 문학이란 정이 발동해서 나타나는 것이다. 마음에 격한 것이 있으면 격한 대로 나타내면 글이 된다는 것이다. 이것이 정과 의와 지의 속성이요, 그것의 표현이 문학이라는 것이다. 실제로 이규보의 『동국이상국집』을 보면 그러한 마음을 천태만상으로 담아놓았다. 이것은 이규보뿐만 아니라 고려 문인들의 문학관이기도 하다.

고려시대를 겪고 조선 전기에 오면 사정이 달라진다. 그들도 문학의 발생으로 심 · 정 · 의 · 지를 드는 경우는 있다. 그러나 고려시대에는 없는 특별한 문학 용어가 하나 생겼다. 정 위에다 성을 하나 더 덮어씌운 것이다. 이것은 성리학과 무관한 것은 아니다. 조선을 건국하자 국가 이념으로 성리학을 도입했다. 그것은 천리(天理)를 바탕하여 규범적인 틀을 만든 것이다. 천리는 천지자연에서는 ‘이’이지만 사람에 있어서는 ‘성’이 되었던 것이다. 사람은 감성대로 생각하고 행동을 하면 불선(不善)에 떨어지기 쉬우므로, 정을 닦고 걸러서 순선(純善)한 성을 회복한다는 원리이다.

이것이 문학의 경우라고 다를 것은 없다. 문학이란 이규보의 말대로 일차적으로는 정을 표출하는 것이지만 치닫게 되면 넘어지기가 쉽다는 것이다. 따라서 본원미(本源美)에 이를 수 있는 기준이 있어야 한다고 생각했다. 그것이 성(性)이다. 그래서 정 앞에다 성을 놓음으로써 ‘정’의 문학은 규범론에 얽매이게 된 것이다.

최초로 성정을 문학론에 도입한 이첨(李詹)은 다음과 같이 말했다. “문사(文辭)라는 것은 덕(德)이 밖으로 나타난 것이다. 대체로 문사는 정치와 교화로 더불어 유통되는 것이어서 그 시대의 주22으로 인해서 그 소리가 슬프고 즐거움의 다름이 있다. 이것은 모두 성정(性情)에 있는 것을 시로 읊어서 그 속에 쌓인 것을 나타내기 때문이다.……그러나 진실로 삼광오악(三光五嶽 : 해와 달과 별과 이름난 다섯 산)이 신령한 기운을 타고서 음양의 합산(合散)하는 이치를 통찰하고, 사물의 무궁한 변화를 환하게 아는 것이 있으면, 그 문장이 응심하고 아담하며 강건[雅健, 아건]하고, 오묘하고 정화(精華)한 것이 천지의 원기를 짝하고, 우주의 조화와 짝할 수 있다면 세대의 오르고 내리는 것과 풍속의 변천하는 것에 무슨 근심할 것이 있겠는가.”(『목은선생문집(牧隱先生文集)』 서문)

이첨은 문학이란 정치와 교화와 시대의 치란으로 인해서 시적 정서는 바뀐다고 했다. 이렇게 바뀌어 가는 정서를 가지고 시를 쓰는 일은 바람직한 일이다. 시대를 반영하는 시가 되기 때문이다. 그러나 조선 전기 규범론자들은 그러한 문학을 탐탁하게 여기지 않았다. 그것은 규범을 중시한 성정의 문학이 아니기 때문이다. 그래서 이첨의 말대로 정감의 세계를 한 단계 뛰어 넘어서 우주의 조화적 차원에서 시의 좌표를 구하게 되었던 것이다.

조선 전기 규범론자들은 삼광오악의 신령한 기운을 타고, 음양의 합산하는 이치를 관찰하고, 천지의 원기와 짝하는 우주의 원리와 나란히 하는 것이 문학이 가는 목적이었던 것이다. 그것은 성현(成俔)의 말을 살펴보아도 마찬가지다. “시는 이(理)를 중시해야 한다. 만일 근본을 잃게 되면 아무리 호탕하고 아름다우며 여러 가지 수식을 하였다고 해도 이것을 시라고 할 수 없다.”라 한 것이 그것이다. 결국 이러한 말들은 인간의 감성에서 문학을 구하지 말고 높은 이성에서 구하라는 것이다.

조선 전기 규범론자들의 문학관을 도식화하면 성←정이 된다. 이른바, 거정현성(去情顯性)이나 존심양성(存心養性)의 경지에서 시를 쓰라는 것이다. 실제로 서경덕(徐敬德)이나 이황 같은 이들의 시를 보면 그러한 세계가 구축되어 있다.

조선 후기에는 관념적인 성리학이 비판되고 실질적인 학문이 숭상되기에 이르렀다. 이에 따라 문학에 부각되는 마음도 변할 수 밖에 없었다. ‘성←정’의 구조가 ‘성→정’의 구조로 바뀌었던 것이다. 조선 후기에 오면 성은 물(物)의 본질이나 만유의 원인 또는 천명으로 보는 것이 아니라, 한갓 생(生) 이후의 형기(形氣) 또는 혈기심지(血氣心知) 정도로 보는 입장이 나타나고 있다. 성(性)이 따로 있는 것이 아니라 정을 말하면 성도 이미 말한 것이 된다는 것이다.

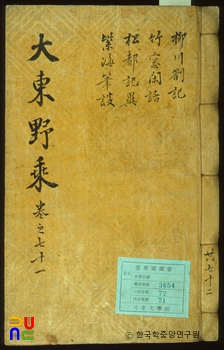

조선 후기의 성은 관형사적 허사에 불과하다. 성은 있어도 그만이고 없어도 그만이다. 말하자면 성정을 정(情)과 같은 뜻으로 쓴 것이다. 그러기에 아예 성을 빼버리고 정만을 쓰기도 하였다. “노래는 정(情)을 나타낸 것이다.”(「대동봉잡장(大東鳳雜章)」), “노래는 정(情)에서 발한다.”(「청구영언후장(靑丘永言後章」), “노래는 정지(情志)에서 펴낸 것인데 주23에서 발한다.”(『학강산필(鶴岡散筆)』 권4) 이렇게 정이 나타나고 정지(情志)가 나타나는 것이다.

조선 후기에 두드러지게 나타난 용어는 천기(天機)이다. 천기라는 용어는 ‘사람이 원래 타고 난 진성(眞性)’이라는 뜻이다. 이것은 천리(天理)가 어떻고 만유의 원인이 어떻고를 따지는 일이 아니다. 그저 인간이 타고날 때부터 가지고 있는 진솔한 마음인 것이다. 이러한 마음을 담아놓은 것이 주24이요 주25였다. 그리고 조선 후기 시인들은 바로 이러한 노래를 좋아했던 것이다.

홍석주(洪奭周)는 “시의 쓰임은 사람을 감동시키는 데 있다. 삼백편(시경) 이후로 천여년 동안에 비록 고하(高下)가 있고, 문체가 다르고, 주26이 있어 느낌이 다르지만, 시는 성정에 근본해서 천기에서 발현되는 것은 한가지다. ……그 발현이 성정에서 근본하지 않고 천(天)에서 말미암은 것이 아니라면 사람을 감동시킬 수 없다. 나는 성인이 지은 것이라 하더라도 마땅히 여항필부(閭巷匹婦)의 노래에서 구할 망정 주27에서는 구하지 않겠다.”(『학강산필(鶴岡散筆)』 권3)고 말한다. 이렇게 성정→천기→여항필부의 구조에서 문학을 확인하고 있다.

홍석주는 시를 어떤 기교나 규범적인 틀에서 구하는 것을 꺼렸다. 시란 어디까지나 천품으로 타고난 진솔한 감정을 나타내야 한다는 것이다. 그것이 천기에서 우러난 시였다. 이러한 시는 17세기의 고비를 넘으면서 허균(許筠) · 김만중(金萬重)을 거쳐서 18, 19세기에 이르러서는 홍대용(洪大容) · 홍양호(洪良浩) · 박지원(朴趾源) · 이덕무(李德懋) · 박제가(朴齊家) · 홍석주 등에 의해서 고양되었다. 그리고 가집을 낸 김천택(金天澤) · 김수장(金壽長) 등에도 여파가 이어졌다.

조선 후기에는 틀과 규범과 수사가 배제되고 타고난 천품대로의 마음을 가지고 문학을 표출하였다. 그래서 문학은 저절로 개성을 찾을 수가 있게 되었고, 개성을 찾다보니 언어도 우리 것으로 구사하면 맛이 더 난다는 것도 알게 되었다. 그래서 조선 후기에는 국문시가도 많이 나오고 국문시가집도 많이 엮어 내게 되었던 것이다.

이상과 같이 마음을 일상어에 나타난 마음, 불교와 마음, 유교와 마음, 그리고 문학과 마음으로 한정하여 살펴보았지만, 마음을 설명한다는 것이 지극히 어려운 이유는 불교와 유교에 나타난 마음은 물론이지만 문학의 경우도 모든 작품이 다 마음의 표현이 아닌 것이 없기 때문이다. 골간이 되는 것만을 간추려 보면, 일상어에 나타난 마음은 산발적인 것 같지만 마음자리→마음결→마음씀→마음씨의 구조가 있다는 것이다. 이것은 마음의 바탕 · 움직임 · 발현 · 모양을 이룬 것으로서, 마음에 대한 일체의 단어는 이에서 생성된다는 것을 알 수 있다.

불교에서는 부처니 여래니 보리니 하는 것이 고요하고 담담한 마음자리의 다른 명칭이라는 것이다. 그 마음자리를 일심(一心) · 심원(心源) · 진심(眞心) 등으로 표현하였다. 이에 비해서 마음결, 마음씀에서 나타나는 마음의 움직임과 모양을 망심(妄心)이라 하였다. 이러한 망심이 일어난 원인을 팔식(八識)에다 두었다. 그러므로 이러한 팔식을 끊어버리고 마음자리 곧 일심으로 귀의하라는 것이 불교였다. 여기에는 돈오와 점수가 따랐다.

우리나라도 긴 불교의 역사를 가지고 있지만 결국 일심으로 귀의하는 문제를 다루었다. 이러한 의미에서 보면, 마음자리←마음결←마음씀의 구조가 어떤 시사가 된다. 결국 마음결과 마음씀에서 일어난 팔식을 일심으로 돌리는 구조와 비슷하기 때문이다.

유교와 마음에서는 특히 성리학에서 마음의 문제가 크게 다루어졌다. 이황은 이기호발(理氣互發)을 주장함으로써 마음을 본연지성(本然之性)과 기질지성(氣質之性), 도심(道心)과 인심(人心), 사단과 칠정으로 나누게 되었다. 그리고 본연지성과 도심과 사단은 이의 발현임으로 순수하게 선하나, 기질지성과 인심과 칠정은 기의 발현이므로 천한 것이라 여기게 되었다. 여기서 과연 마음을 이원적으로 나눌 수 있느냐, 또는 기질지성과 인심과 칠정은 천한 것이냐 하는 의문을 남기게 되었다.

이이는 이황의 이발기수지(理發氣隨之)와 기발이승지(氣發理乘之) 가운데서 후자만을 인정함으로써 본연지성과 도심과 사단의 독자적 근거를 부정하고 기질지성과 인심과 칠정에 포섭시킴으로써 인심을 크게 부각시키게 되었다. 이후로는 이황을 정점으로 하여 주리론자가 이어지게 되고, 이이를 정점으로 한 주기론자가 이어지는가 하면, 양쪽을 절충한 절충파도 생기게 되었던 것이다. 이에 따라 주리론자는 마음을 지극히 형이상학적으로 해석하게 되었고, 주기론자는 형이하학적으로 해석했으며, 절충파는 양자를 절충적으로 해석하게 되었던 것이다.

다음은 문학과 마음이다. 문학론에서는 마음을 심 · 정 · 의 · 지 · 성정으로 나누었다. 고려까지는 주로 문학론에 심 · 정 · 의 · 지가 나타났다. 이 경지는 마음을 어떤 규범을 따르지 않고 자유스럽게 표현되는 마음의 상태를 뜻하였다. 그러므로 문학의 경우도 마음 내키는 대로 표현해 낼 수가 있었다. 그러나 조선 전기에 이르게 되면 성리학의 영향을 입어 문학에도 성정이란 용어가 등장하였다. 발현한 정이 천리 차원의 성의 규제를 받게 되어, ‘성←정’의 구조가 된 것이다. 그래서 규범론적 문학관이 되고 말았다.

조선 후기에 오면 성리학이 비판을 받게 되면서, 문학의 경우에도 그 규범에서 벗어나게 되어 ‘성→정’의 구조가 된다. 성은 한갓 관형사적 허사에 불과하여 정을 말하면 성도 말하게 된다고 보았다. 문학이란 규범이 아니라 인간이 타고난 발랄한 마음을 가지고 쓰는 것이다. 이렇게 쓰여진 작품을 귀하게 여기게 되었다. 예컨대 국풍이나 항요 같은 문학 형태가 그것이다. 이 경지를 천기에서 발현된 문학이라 하게 되었다.

천기는 “원래 타고날 때부터 가지고 있는 진성(眞性)”이라는 뜻이다. 이렇게 진솔한 마음을 나타내다 보니 개성이 존중되고 우리나라 문자인 한글이 중시되었던 것이다. 그래서 조선 후기에는 우리말 시가가 많이 나타나게 되고 우리말 시가집도 많이 나오게 되었던 것이다.