지눌 ()

8세 때 주1 중 사굴산파(闍崛山派)에 속했던 종휘(宗暉)에게 출가하였다. 1182년(명종 12) 승과(僧科)에 급제한 뒤, 개경 보제사(普濟寺)의 담선법회(談禪法會)에 모인 승려들과 함께 주2를 맺어 참선과 교학을 함께 수행할 것을 기약하였다. 승과에 급제한 뒤 창평(昌平) 청원사(淸源寺)에 주3 『육조단경(六祖壇經)』을 열람하다가 첫 번째 깨달음을 경험하였다. 그리고 수행에 뜻을 두고 주지를 그만둔 뒤 1185년 다시 예천의 하가산(下柯山) 보문사(普門寺)에 은거하여 수행에 몰두하며 대장경을 보던 중 이통현이 지은 『화엄경론』을 읽다 두 번째 깨달음을 경험하였다. 마침 개경 보제사에서 함께 결사를 결의했던 승려인 득재의 초청으로 팔공산 거조암에서 주4를 개창하고 『권수정혜결사문』을 지어 결사의 취지를 천명하였다. 결사에 참여하는 사람이 사람이 많아지자 보다 넓은 곳을 찾아 순천 송광산으로 옮기게 되었다. 1198년(신종 1) 지리산 상무주암으로 간 지눌은 『대혜어록(大慧語錄)』을 읽던 중 세 번째 깨달음을 경험하였다. 1205년(희종 1) 송광산의 새 절로 결사를 옮긴 지눌은 결사의 이름을 주5로 바꾸고, 송광산의 이름을 조계산으로 바꾸었다. 10여 년 동안 송광사를 중심으로 새로운 선풍(禪風)을 일으키다가 1210년 3월 27일 대중들과 함께 선법당(善法堂)에서 문답한 뒤, 법상에 앉아 입적하였다.

지눌은 자신의 깨달음과 수행의 경험을 바탕으로 결사를 이끌어 나갔고, 선과 주6를 함께 닦아야 한다고 보았다. 지눌의 결사는 엄격한 수행 기풍과 함께 독자적인 수행 전통을 확립하였다. 지눌은 돈오점수의 이론과 정혜쌍수의 수행을 강조하였다. 그리고 구체적인 수행법으로 성적등지문, 원돈신해문, 간화경절문의 3문 체계를 제시하였다. 이러한 지눌의 사상은 선종이 등장한 이후 지눌에 이르기까지 나타났던 동아시아 불교계의 흐름을 새롭게 해석하고 재구성한 것이었다.

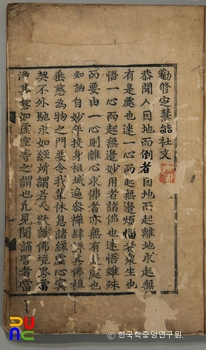

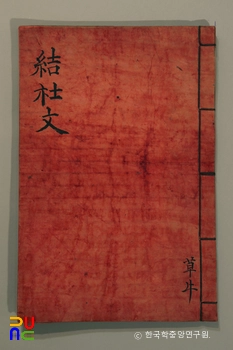

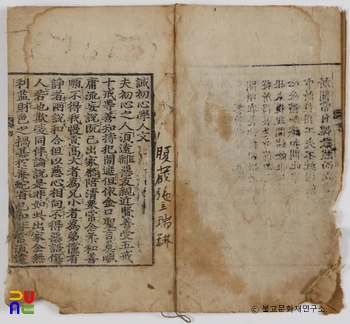

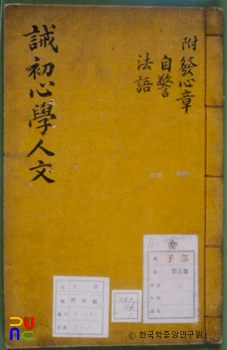

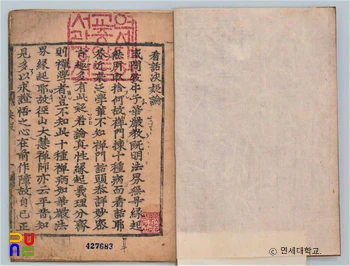

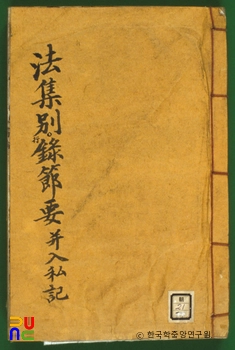

저서로는 『권수정혜결사문』 1권, 『수심결(修心訣)』 1권, 『계초심학인문(誡初心學人文)』 1권, 『원돈성불론』 1권, 『화엄론절요(華嚴論節要)』 3권, 『법집별행록절요병입사기』 1권, 『간화결의론(看話決疑論』 1권, 『상당록(上堂錄)』 1권, 『법어가송(法語歌頌)』 1권 등이 있다.

지눌의 저술로 알려져 있던 불서 중 『진심직설(眞心直說)』 1권은 조선 후기 송광사에서 지눌의 저술을 간행하는 과정에서 중국 가흥장판 합철본에 있던 『진심직설』을 지눌의 저술로 오해하여 지눌의 저술로 알려지게 되었으나 이 책은 금나라 승려 정언의 저술이다. 또한 『염불요문(念佛要門)』 1권의 경우에도 지눌의 저술로 보지 않는 견해도 많다.

1210년 지눌이 송광사에서 입적하자 희종은 지눌을 불일보조국사로 주8 탑 이름을 감로라 하고, 송광사에 승탑과 탑비를 조성하게 하였다. 지눌의 사상은 제자이자 수선사 2세 사주가 된 혜심에 의해 계승되었고, 최씨 정권의 후원하에 크게 성장한다. 지눌의 사상은 조선시대 불교에도 영향을 주었다. 조선 후기 승려 교육과정인 사집과에는 지눌의 『법집별행록절요병입사기』가 포함되어 있었다. 또한 임진왜란 이후 부휴계가 송광사를 중창하고 송광사를 중심으로 활동하면서 송광사에서는 보조 지눌의 저술이 간행되는 등 17세기 후반 보조 유풍(遺風)을 선양하며 부휴계의 정체성을 다지게 된다. 송광사 주지 금명보정은 『조계고승전』 서문에서 “종조인 지눌이 선종 9산과 교종까지 아우르는 선교 통합의 종으로 조계종을 개창했다”라고 하여 지눌의 계승을 강조하였다.