후추집 ()

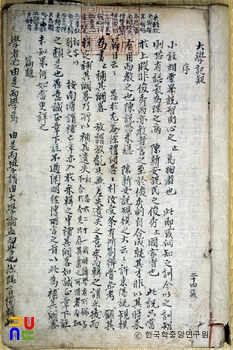

서문과 발문이 없어 정확한 편집·간행 경위 등은 알 수 없다. 책의 체재가 불완전하고 권1의 앞표지 뒷면과 권말에 후손 김희호(金熙祜)가 비석을 찾으려고 애썼다는 기록 등이 수기(手記)되어 있는 것으로 보아, 고본(稿本)인 것으로 추정된다.

3권 3책. 필사본. 연세대학교 도서관에 있다.

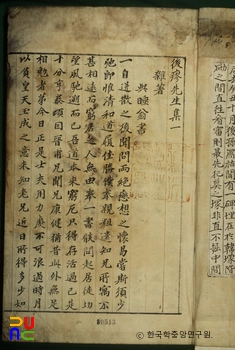

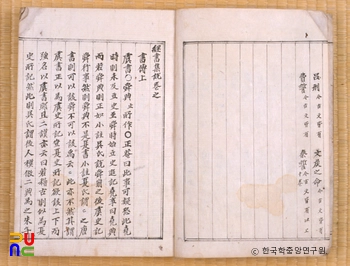

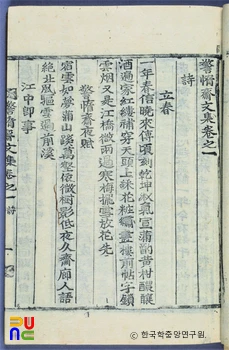

권1에 잡저 3편, 기(記) 3편, 서(書) 4편, 서(序)·설(說)·논(論) 각 1편, 잡저 2편, 서후(書後) 1편, 유사 1편, 잡저 3편, 후서(後敍) 1편, 기 2편, 제문 1편, 발(跋) 1편, 소차(疏箚) 14편, 부록으로 산소에 대한 사적과 묘소도(墓所圖), 권3에 시 370수가 수록되어 있다. 권2는 결본이다.

권1의 잡저 3편은 서찰 형식으로 되어 있다. 이 가운데 「답최여이서(答崔汝以書)」에서는 노(老)·불(佛)·양(楊)·묵(墨)을 이단으로 지칭하여 공박하고 있으며, 조식(曺植)·성혼(成渾)·이황(李滉) 등을 찬양하고 있다. 또한, 당시 김수운(金秀雲)이라는 사람이 인물화를 잘 그렸다는 내용이 있어 주목된다.

기의 「실학기(失鶴記)」는 송덕보(宋德甫)라는 사람이 학을 길들이다가 잃은 이야기를 기록한 것이다. 서(書)에는 이덕형(李德馨)과의 친분을 보여주거나 『소학』의 중요성을 강조한 서찰 등이 있다. 논의 「비비백도론(非非伯道論)」은 진(晉)나라의 등유(鄧攸)가 가족을 데리고 피난할 적에 아들을 버리고 조카를 살려냈다는 고사를 논한 내용이다.

잡저의 「책제(策題)」는 요산요수(樂山樂水)의 참다운 즐거움이 무엇이냐는 문제, 당시 사대부집에서 풍수설에 현혹되어 부모의 산소를 이장하는 일이 빈번한 데 대해 과연 예에 합당한 것인가 등을 비판적으로 기술한 내용이다.

기에는 병자호란으로 많은 인명과 재산을 잃은 강화도의 참상을 기술한 「강화부권설아사기(江華府權設衙舍記)」가 있다. 소차 중 1621년(광해군 13)의 「비국헌의(備局獻議)」는 후금(後金)의 군사 동향과 그들과의 접촉 내용 및 대비책 등을 상세히 기술하고 있어, 당시의 국제 관계를 연구하는 데 참고 자료가 된다. 그밖에는 평안감사·호조판서 등의 사직소가 대부분이다.

시는 대개 표현이 사실적이다. 「구우(久雨)」에서는 오랜 장마로 인해 들판이 물바다가 된 상황을 실감 있게 나타내었다. 「병치(病齒)」에서는 이가 아파서 쩔쩔매는 모양을 토괴(土怪) 등에 비유하여 읊었다. 「입강도유감(入江都有感)」은 병자호란으로 폐허가 된 참상을 비탄조로 묘사한 것이다. 「영사(詠史)」도 많은 고사를 동원하고 깊은 의경(意境)을 담고 있는 수준 높은 시이다.