흠재문고 ()

『흠재문고』는 1970년 개항기부터 일제강점기에 활동한 문인이자 학자 조덕승의 시와 산문을 엮어 간행한 시문집이다. 9권 3책의 석판본으로, 1970년에 정홍채가 작성한 서문, 1969년에 홍석희‧김정회가 작성한 발문이 있다. 시·부·편지·잡저·기문·명·찬·제문 등 다양한 문체의 글이 수록되어 있다. 편지글은 학문, 예법, 현실 문제 등을 다룬 내용이 많아 유학자로서 조덕승의 사유를 잘 보여 준다. 또한 사서에 대한 깊은 해석과 비판을 담은 「논어기의」, 「대학기의」 등은 그의 훈고학적 역량을 보여 주는 핵심 자료이다.

조덕승(曺悳承: 1873~1960)의 본관은 창녕(昌寧)이며, 자는 백거(伯據), 호는 흠재(欽齋)이다. 할아버지는 고산서원(高山書院)에 배향된 조의곤(曺毅坤)이고, 아버지는 조석휴(曺錫休), 어머니는 탐진 송씨(耽津 宋氏) 송기순(宋基舜)의 딸이다. 경술국치 이후에는 강학과 농사를 지으며 남은 생애를 보냈다. 사서(四書)의 훈고학에 조예가 깊었으며, 성리학과 관련하여 각종 이론을 개진하기도 하였다.

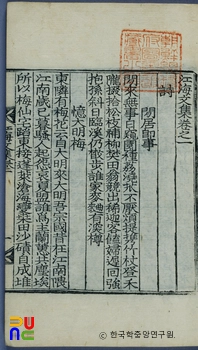

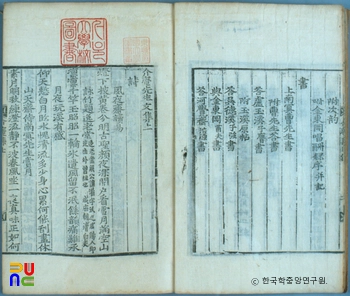

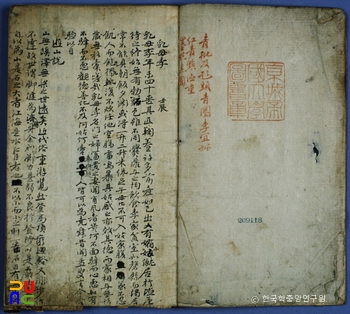

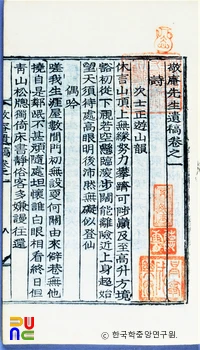

원집 8권과 부록 1권으로, 총 9권 3책의 석판본이다. 표제는 ‘흠재선생문고(欽齋先生文藁)’, 권수제는 ‘흠재문고(欽齋文藁)’이다. 책의 맨 앞에 총목이 있고, 권별 목차는 없다. 1970년에 조덕승의 생일자 문인 정홍채(鄭泓采)가 작성한 서문, 1969년에 김정회(金正會)‧홍석희(洪錫熹)가 작성한 발문이 있다. 국립중앙도서관, 고려대학교 도서관, 원광대학교, 전북대학교, 전남대학교, 전주대학교 등에 소장되어 있다.

조덕승의 아들 조병후(曺秉厚)와 문인 정홍채가 주도하여 1970년에 석판본으로 간행하였다.

권1에는 시 253수, 부(賦) 1편이 실려 있다. 권2~3에는 서(書) 63편, 권4에는 잡저(雜著) 15편이 실려 있다. 권5에는 서(序) 12편, 기(記) 25편, 발(跋) 6편이 실려 있다. 권6에는 명(銘) 4편, 찬(贊) 1편, 사(辭) 5편, 상량문(上樑文) 1편, 축문(祝文) 15편이 실려 있다. 권7에는 제문(祭文) 14편, 비(碑) 3편, 묘갈명(墓碣銘) 10편이 수록되어 있다. 권8에는 묘지명(墓誌銘) 1편, 묘표(墓表) 15편, 행장(行狀) 3편, 전(傳) 5편이 실려 있다. 권9는 부록이다. 조덕승을 대상으로 한 조병후의 가장(家狀), 조석일(曺錫日)의 행장, 정홍채의 묘갈명이 순서대로 수록되어 있다.

부 가운데 「우심부(憂心賦)」는 시대적 상황을 몹시 슬퍼하고 근심하는 심정을 읊은 것이다. 시는 「정동고견방(鄭東皐見訪)」을 시작으로 대체로 창작 순서대로 한시를 배열하였다. 친족이나 벗들을 위해 지은 만사 작품들이 많은데, 형식적으로 장편 고시로 지은 것들이 대부분이다. 서(書)는 「답정오천(答鄭梧川)」을 시작으로 편지를 작성한 시기를 부기해 놓고 있다. 2권에 걸쳐 매우 많은 편지글이 수록되어 있고, 그만큼 수신 대상과 주제가 다양하다. 일상적인 안부를 묻는 것에서부터 학문, 예법, 문예, 현실, 처세 등에 이르기까지 다양한데, 특히 학문에 대해 담론한 편지글은 조덕승의 학문 세계를 엿볼 수 있는 단서가 된다.

잡저는 「논어기의(論語記疑)」를 시작으로 「우암선생의문의대(尤庵先生疑問擬對)」에 이르기까지 유가 학술을 주제로 삼은 글들이 대부분이다. 특히 「논어기의」‧「중용기의(中庸記疑)」‧「대학기의(大學記疑)」‧「맹자기의(孟子記疑)」의 일련의 글들은 사서(四書)에 대한 조덕승의 학문적 성취를 가늠할 수 있는 자료이다. 서(序)는 「강회약서(講會約序)」를 시작으로 문집‧족보‧실기 등을 대상으로 한 서문, 지인과의 전별에 쓴 송서가 있다. 기는 「단엄기(檀广記)」를 시작으로 서재‧주택‧누정‧강당 등을 대상으로 한 건물기가 많다. 발은 서와 마찬가지로 문집이나 실기에 대한 발문이다.

사(辭) 5편은 모두 특정한 사람의 자(字)에 대해 풀이한 것들이다. 상량문은 「월산신건침실상량문(月山新建寢室上樑文)」 1편이고, 축문은 고산서원에서 올린 축문 등이 있다. 제문은 「제로양곡문(祭魯暘谷文)」을 시작으로 친족이나 지인을 위한 것들이다. 묘갈명과 묘표는 정재옥(鄭在玉)을 위해 지은 글부터 자신의 선대 및 지인의 선조 등을 대상으로 한 것들이 많다. 행장은 조덕승의 선조이자 임진왜란의 의병장 조여일(曺汝一)을 위해 지은 것부터 김수익(金秀益)을 대상으로 한 것까지다. 전 5편은 열부(烈婦)를 입전한 3편과 효자를 입전한 2편이다.

『흠재문고』는 개항기부터 일제강점기에 걸쳐 활동한 조덕승의 시문집으로, 그의 학문 및 문학 세계를 엿볼 수 있는 자료이다. 이 책에는 2권에 걸쳐 편지글이 수록되어 있고, 많은 편지글의 주제와 소재가 학문을 담론한 것들이다. 이러한 점을 통해 그가 학자로서의 삶을 살았다는 것을 확인할 수 있다. 특히 「논어기의」 등의 글에서 사서에 대한 그의 학문적 관심사와 수준을 가늠해 볼 수 있다. 또한 일제강점기를 살았던 지식인으로서 자신의 우국 의식을 「우심부」와 같은 작품을 통해 드러냈으며, 효자와 열녀를 입전한 전기 작품들을 창작함으로써 전통적인 유가의 인륜과 도리를 강조한 유학자의 의식 지향을 드러내기도 하였다.