제사토기 ()

제사토기는 제의의 과정에서 사용되거나 그것과 관련된 행위가 가해져 변형된 토기이다. 토기가 일상용으로 사용되었다고 보기에는 어려운 형태나 장식을 가진 경우, 혹은 제의의 장소에 공헌되거나 폐기된 토기의 경우 제사토기라 할 수 있다. 신석기시대 제사용으로 제작된 토기로는 눌러찍은무늬가 가득 장식된 대접이 있다. 원삼국시대가 되면 매장의례에 많은 토기가 공헌되고 부장용의 토기 종류도 늘어난다. 음식을 담는 그릇과 커다란 저장용기도 제사에 사용되었다. 삼국시대에 접어들면 매장시설을 밀봉할 때나 봉분의 성토를 하는 과정, 고분 완성하고 후에도 토기를 이용한 제사가 있었다.

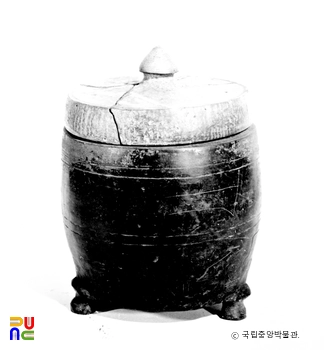

토기가 제사에서 사용된 사례는 토기가 처음 만들어져 사용되었던 신석기시대로 거슬러 올라간다. 신석기시대 제사용으로 제작되었다고 볼 수 있는 토기로는 강원도 고성 문암리 유적의 매장유구(埋葬遺構)에서 출토된 대접과 같은 예가 있는데 같은 시기의 다른 토기와는 달리 눌러찍은무늬〔押印文〕가 가득 장식되어 있다. 청동기시대가 되면 제사용으로 따로 제작되는 토기도 현저히 늘어나지만 제의의 장소로 파악되는 유적의 사례도 많아지고 그 장소에는 예외 없이 다수의 토기가 퇴적되어 있음을 살필 수 있다. 붉은 간토기〔赤色磨硏土器〕와 가지무늬토기, 검은간토기〔黑色磨硏土器〕 등은 일반 취락에서는 거의 출토되지 않으므로 고인돌[支石墓]과 구덩무덤〔土壙墓〕에 제사를 지내는데 사용하기 위해 제작된 것으로 볼 수 있다.

원삼국시대가 되면 매장의례에 더 많은 수의 토기가 공헌되고 부장용의 토기 종류도 늘어나게 된다. 원삼국시대 전기 널무덤〔木棺墓〕에서는 시신과 함께 껴묻어준 토기와 함께 나무널을 덮고 묻는 과정에서 공헌된 토기도 매장시설 상부에서 발견된다. 원삼국 후기 덧널무덤〔木槨墓〕부터는 매장의례에 사용된 토기가 2∼3점에서 그치는 것이 아니라 대형 덧널무덤의 경우 수십 점의 토기들이 부장되기 시작한다. 특히 대형 덧널무덤에 딸린덧널〔副槨〕이 나타나면서 그 안에는 음식을 담는 그릇만이 아니라 커다란 저장용기도 함께 나란히 배열하여 제사를 지낼 수 있게 되었다.

삼국시대에 접어들면 매장의례가 더욱 복잡해지면서 토기와 관련된 제사행위도 다양화된다. 물론 신라와 가야지역의 대형고분에는 부장된 토기의 수량도 엄청나서 황남대총(皇南大塚) 남분과 같은 경우 3천여 점의 토기를 무덤 제사에 소비하였다. 으뜸덧널〔主槨〕과 딸린덧널에 나누어 수십 종의 토기를 대량으로 부장하였으며 고분을 축조하는 각 단계에서 토기를 사용한 제의를 올렸다. 매장시설을 밀봉할 때나 봉분의 성토를 하는 과정에서, 그리고 고분을 완성하고 난 후에도 토기를 이용한 제사가 있었다. 특히 봉분 주위에 주구(周溝)나 작은 구덩이를 파고 제의에 사용한 토기를 묻는 방식의 제의 흔적은 신라와 가야지역의 고분에서는 흔하게 볼 수 있다.

원삼국 · 삼국시대에는 무덤에서 지내는 제사만이 아니라 다양한 성격의 제사유적에서 제의에 사용된 토기가 발견된다. 웅진시기 백제 왕실의 빈전(殯殿)이었던 공주 정지산 유적이나 항해의 안전, 혹은 풍어를 빌었던 부안 죽막동 유적과 강릉 강문동 유적 등에서는 다양한 종류의 제사토기가 출토된 바 있다.