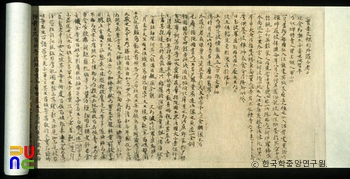

안압지 출토 목간 ( )

안압지 출토 목간은 1975년 경주 안압지에서 출토된 신라시대의 목간이다. 종이 등이 귀하던 시기에 죽간과 목간을 사용하여 기록하였다. 우리나라는 목간을 많이 사용하였는데 안압지에서 최초로 목간 51점이 출토되었다. 일부 목간에 절대 연호와 간지가 표기되어 있어 목간의 제작 시기를 알 수 있다. 주로 경덕왕대부터 혜공왕대 사이의 국왕 및 동궁과 관련된 시종과 비서 기구인 세택(洗宅)이 사용한 것으로 추정된다. 우리나라에서 목간 문화가 존재했음을 보여주는 확실한 자료이며, 종이가 사용되기 이전 문자생활의 구체적인 모습을 보여주는 소중한 기록물이다.

1975년부터 1976년까지 문화재연구소 경주고적발굴조사단이 시행한 경주 안압지 발굴과정에서 신라시대의 목간 51점이 발견되었는데, 우리나라에서 발견된 것으로 첫 사례였다. 목간에 기록된 연호로는 천보십재(天寶十載)(751), 보응사년(寶應四年)(762) 등이 나타나며, 간지로는 경자년(760) · 갑신년(764) · 을사년(765) · 갑인년(774) 등이 보인다. 이를 바탕으로 하면 안압지에서 발견된 목간들은 경덕왕 중반에서 혜공왕 9년(774) 사이에 사용되었던 것으로 파악된다.

목간은 내용에 따라 다양하게 분류할 수 있는데, 식품 등에 매달은 부찰(附札)목간, 지방에서 궁정에 바쳐진 진상물에 매달은 하찰(荷札)목간, 궁정의 門이 적힌 목간, 약재의 이름이 적인 의약관련 목간, 행정과 관련된 문서목간 등이다. 즉 목간의 내용을 토대로 하면 경덕왕대부터 혜공왕대 사이의 국왕 및 동궁(東宮)과 관련된 시종과 비서기구인 세택(洗宅)이 사용한 것으로 추정된다.

발굴된 51점 가운데 판독 가능한 것은 31점 정도이며, 중간 부분에 판독이 어려운 글자도 있어 완전한 내용을 이해하는데 한계가 있지만, 대략적인 용도와 의미는 파악된다.

우리나라에서 발견된 최초의 목간으로서 고대 한국에서도 목간문화가 존재했음을 보여주는 확실한 자료이며, 서사자료로서 종이가 일반적으로 사용되기 이전 문자생활의 구체적인 모습을 보여주는 소중한 기록물이라 할 수 있다.