천마산 관음사 ( )

관음사는 고려 전기, 북한 황해북도 개성시 천마산에 승려 법인국사가 창건한 사찰이다. 고려 후기에는 낙산 관음굴과 함께 가까운 천마산 관음굴이 2대 관음 기도처로 이름이 있었다. 태조의 조부인 익조가 부인과 관음굴에서 기도하여 도조를 낳았다. 1395년에는 태조가 전왕족인 고려 왕씨들을 위해 견암사, 삼화사와 함께 매년 춘추로 수륙재를 상설하도록 하였다. 1424년 선교양종 36개사로 축소시 관음사는 선종에 소속되었다. 일제강점기에는 전등사 말사였다. 관음사 뒤 관음굴에 있던 2구의 관음보살상은 옛 조각상으로 예술적으로 우수하다.

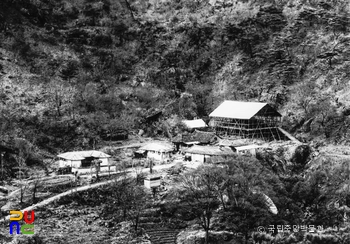

관음사는 황해북도 개성시 천마산(天摩山) 박연폭포 뒤의 골짜기에 있는 절이다, 관음사는 원래 관음굴이라 했다. 이 절 주위의 경치는 매우 빼어나서 예로부터 ‘개성금강’이라고 불렸다. 절 뒤에 바위 구멍이 있어 집처럼 되어 있는데 그 안에 북한 국보유적 제154호로 지정된 대리석으로 만든 관음보살상(觀音菩薩像) 2기를 굴속에 모시면서 창건되어 관음굴이라고 했다.

관음사는 970년(광종 21) 법인국사 탄문(法忍國師坦文)이 창건하였다. 고려 후기에는 개성에서 먼 낙산 관음굴과 함께 가까운 천마산 관음굴이 2대 관음 기도처로 이름이 있었다. 1279년(충렬왕 5) 관음사에 어수구(御水口)를 하사하였고, 이듬해에는 왕과 왕비가 들르는 등 왕실의 신앙도 각별했다.

함흥에 터를 두었던 태조의 조부인 익조(翼祖)가 부인과 관음굴에서 정성스레 기도하여 꿈에 한 승려로부터 귀한 아들을 낳을 터이니 이름을 선래(善來)라 하라 하였는데 과연 얼마 안 있어 도조(度祖)를 낳아 그대로 이름지었다고 한다. 1383년(우왕 9)에 동북면도원수(東北面都元帥)이던 이성계(李成桂)가 중건하였고 이색의 시가 남아 있다.

태조가 1393년(태조 2) 크게 확장하였으며, 이를 축하하는 화엄경 법회가 열렸고, 권근(權近, 1352~1409)은 이에 대한 경찬소(慶讚疏)를 지었다. 1395년에는 태조가 전(煎) 왕족인 고려 왕가의 견암사(見巖寺), 삼화사(三和寺)와 함께 매년 춘추로 수륙재를 상설하도록 하였고 주1을 사경(寫經)하였다.

1398년 정종이 능엄법회(楞嚴法會)를, 1400년 태종이 수륙재를 열었으며, 1418년(태종 18) 나라에서 조계종에 소속시켰다. 1424년(세종 6) 선교양종 36개사로 축소시 관음사는 선종에 소속되어 토지 45 결에 105결의 토지를 더 받고 70명의 승려가 주2 했다. 1477년(성종 8) 산사태로 무너진 뒤 중건하였다.

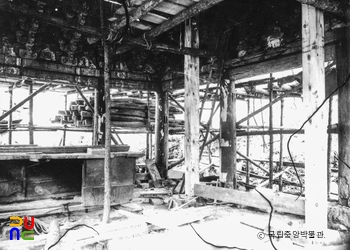

임진왜란 시 전소되어 1646년(인조 24)에 승려 정명(正明)이, 1797년 승려 성훈(成訓)이 주3. 1660년(현종 1) 화원(花園) 거사가 지은 관음사 중건비에 의하면 주4가 시주를 모아 중창을 하였으며 7층 석탑도 조성하였다. 1797년(정조 21)에는 승려 계훈(戒訓)이 득총(得摠), 광묵(光黙) 등과 함께 도감 홍문적(洪汶績), 목수 유몽량(劉夢良) 등이 중창하였다.

일제강점기에는 전등사의 주5였다. 1920년에 승려 혜경(慧鏡)이 화주가 되어 삼존불을 주6, 1923년에는 화주 고명진(高明眞)이 중수하고, 1935년에는 주7 이근식(李根植)이 법당을 중수하고 주8를 중건하였다. 당시에는 다섯 채의 건물이 있었다고 전하나 현재 남아 있는 건물은 1797년(정조 21)에 중수한 것으로 대웅전과 주9, 칠층석탑(북측 보존유적 제540호)과 관음굴만 남아 있다. 관음굴 내부에 있던 보살상 중 1구는 현재 평양의 조선중앙력사박물관으로 옮겨져 보관되고 있다. 관음사 뒤의 관음굴 안에 있던 2구의 관음보살상은 옛 조각상으로는 매우 보기 드문 높이 12m 정도의 유백색 대리석상으로 고려의 예술적 재능이 높이 발현된 매우 우수한 조각품이다.