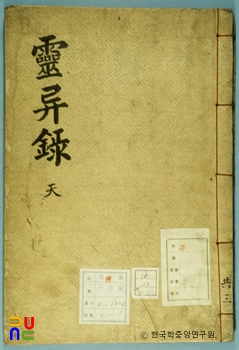

영이록 ()

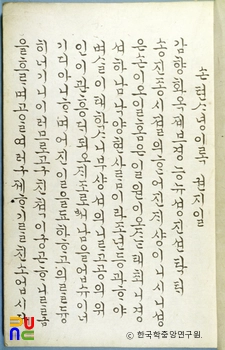

3권 3책. 국문 필사본. 낙선재본 소설로서 현재 한국학중앙연구원 소장.

12회의 장회체로 되어 있는 이른바 ‘영웅의 일대기’에서 발견되는 구조적 특징을 충실히 수용한 작품이다. 송나라 때의 어진 재상인 손일원은 늦게야 옥황상제의 점지로 아들 손기를 얻는다. 손기는 생김새가 추하고 제대로 말도 못하며 걷지도 못하는 장애아로 태어난다. 한편, 참지정사 형옥은 슬하에 2남 7녀를 두었는데, 일언선생이라는 한 도인의 천거를 받고 손기를 여섯째 딸의 배필로 맞아들인다.

장모를 비롯한 온 집안 식구는 그를 학대하고 구박한다. 게다가 형참정이 막내딸의 배필로 소운성이라는 영특한 인물을 맞아들이자, 손기 부부는 후원의 별당으로 몸을 숨겨 소운성과의 대면을 피한다. 그러나 소운성은 기회만 있으면 손기를 조롱하고 괴롭힌다.

이에 손기는 집을 떠나 동악묘의 청성관이라는 도관에서 하늘의 비결이 담긴 천서(天書)를 얻어 주1에 몰두한다. 손기의 부인은 꿈속에서 백의관음으로부터 손기가 하늘이 보낸 인물임을 듣는다. 손기는 마침내 도를 크게 이루고 집으로 돌아와, 여러 가지 신령스러운 이적(異蹟)을 행한다.

손기가 소운성의 아들을 죽을병에서 구해주자, 소운성은 전죄를 크게 뉘우친다. 이때, 황제가 요얼의 장난으로 빈사지경에 빠지게 되어 손기가 입궐하였다. 손기는 장천사라는 도사와 신통력 경합을 벌인 끝에 그를 굴복시킨다. 그가 황제의 병이 궁궐 후원의 못 속에 있는 업룡(業龍)의 사악한 기운 때문임을 깨닫고 신통한 도술로 이를 퇴치하자, 사경을 헤매던 황제가 거짓말처럼 쾌차한다. 손기는 호국천사(護國天師)에 봉작되어 금오산 천사부에 입궐한다. 그 뒤 손천사 부부는 50년 동안 산중재상(山中宰上)의 영화를 누린 뒤 수명이 다하여 백학을 타고 청성산 선계로 돌아간다.

이 작품에서 주목할 만한 것은 주인공 손기의 시련과 변신에 관한 문제이다. 바보에 지체 장애아로 태어난 손기는 세 차례의 큰 시련을 극복하고 나서, 하늘이 맡긴 인간 주2의 위업을 수행할 수 있었다. 그가 겪은 세 가지의 시련은 다음과 같다.

첫 번째 시련은, 바보 사위에 대한 처가 권속의 학대에서 비롯된 것이다. 이러한 우서 학대담(愚婿 虐待譚)은 ‘바보온달’ 이야기 이래로 흔히 눈에 띄는 민담 유형이다. 「낙성비룡(洛城飛龍)」 · 「신유복전(申遺服傳)」 · 「소대성전(蘇大成傳)」 등의 고전소설에서도 이 모티프가 발견된다. 따라서, 이 작품은 「낙성비룡」 · 「신유복전」 · 「소대성전」 등과 함께 혼사 장애가 수반되는 영웅담으로 파악할 수 있다.

주인공이 겪는 두 번째 시련은 요사한 술법으로 사람들을 현혹시키는 장천사와의 신통력 경합 장면이다. 이러한 신성 쟁투(神聖 爭鬪) 장면은 「동명왕 전승(東明王傳承)」 · 「유충렬전」 같은 영웅신화나 소설에서 흔히 볼 수 있는 사례이다. 한마디로 취임(就任) 모티프라 할 수 있다.

마지막으로 주인공이 치러야 하는 최종적인 시련은 업룡과의 대결이다. 이러한 이물(異物), 특히 용과의 신통력 경합 장면은 작제건(作帝建) · 거타지(居陀知) 등의 설화에서 볼 수 있다. 또 「최고운전(崔孤雲傳)」에서 주인공이 당나라에 들어갈 때 한 섬에서 겪는 시련과도 접맥될 수 있다.

이와 같이 볼 때, 주인공의 적대 세력은 매우 다양하다. 첫째, 세속적 권력과 부귀로 상징되는 병부상서 소운성, 둘째, 정도(正道)에서 벗어난 요사한 술법의 상징인 장천사, 셋째, 옥황상제, 즉 하늘의 섭리를 거역하는 업룡 등이 그것이다.

이러한 작품 구조에는 작가의 세계관이 용해되어 있다. ‘영이록’이라는 표제에서 암시하는 바와 같이, 작가는 천상적 비의와 현묘한 도리에서 우주 질서의 원리를 찾고 있는 것이다. 지상 세계에 시현되는 일체의 현상이나 생성·변화는 모두 하늘의 뜻〔天意〕을 구현했을 뿐이다. 이 하늘의 뜻을 거역하려 할 때는 무서운 혼돈과 파국으로 귀착될 수밖에 없다는 것이 작가의식의 핵을 이룬다.

학계에는 이 작품이 「소현성록」 · 「소씨삼대록」의 파생작이라는 견해와, 그에 대한 반론이 함께 제기되었는데, 최근의 연구에서는 이 작품의 원천 서사, 도교 소설의 성격, 「소현성록」과의 작가의식 대비 등을 통해 「소현성록」 · 「소씨삼대록」의 파생작임을 밝히고 있다.