임호집 ()

『임호집』은 조선 후기 문신 박수검의 시문집이다. 현손 박상순(朴尙淳), 박문순(朴文淳)이 강화석(姜華錫)과 김선(金銑)에게 서문을 받아 1812년에 제천(堤川) 광암(廣巖)에서 활자로 인행하였다. 이 본은 현재 서울대학교 규장각한국학연구원 등에 소장되어 있다. 6권 3책의 목활자본으로, 규장각 원문검색서비스에서 확인할 수 있다.

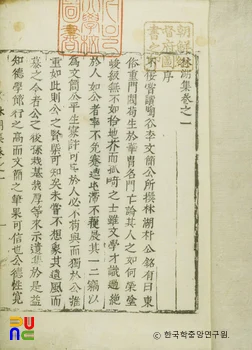

저자의 유문은 차남 박양후(朴良垕)가 가장초고(家藏草稿)를 바탕으로 수집하여 1질을 편성하였으며, 이 고본(稿本)을 현손 박상순(朴尙淳), 박문순(朴文淳)이 강화석(姜華錫)과 김선(金銑)에게 서문을 받아 1812년에 제천(堤川) 광암(廣巖)에서 활자로 인행하였다. 이 본은 현재 규장각 등에 소장되어 있다.

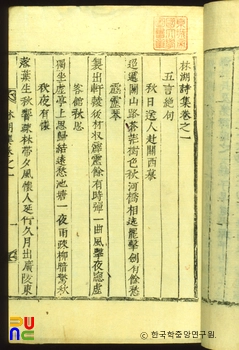

6권 3책, 목활자본이다. 1812년(순조 12) 현손 상순(尙淳) · 문순(文淳)과 후손 재기(栽基) · 재후(栽厚) 등이 편집, 간행하였다. 권두에 김선(金銑)과 강화석(姜華錫)의 서문, 권말에 상순의 발문이 있다. 서울대학교 규장각한국학연구원에 있다.

앞에 연보와 차남 박양후가 지은 행장초(行狀草)가 있고, 권1∼4에 시 446수, 권5에 주(奏) 1편, 표(表) 3편, 전(箋) 6편, 제문 4편, 잡저로 우륵당중건권유문(于勒堂重建勸諭文) 1편, 청계시집전후서(淸溪詩集傳後敍), 자경편서(自警篇敍) 1편, 대우책(對友責) 1편, 권6에 서(序) 4편, 열부파평윤씨정려비명(烈婦坡平尹氏旌閭碑銘) 1편, 기(記) 9편, 서(書) 7편, 부록으로 책문(冊文) 2편 등이 수록되어 있다.

시는 각체별로 나누어 수록되어 있는데, 그중 칠언율시가 289수로 가장 많다. 두보의 시에 주1 것이 36제(題)로 가장 많고 이일경(李一卿), 이봉령(李鳳齡), 강재망(姜宰望) 등과 교유한 시 등이 있으며, 주2를 달았다. 그는 시작에 있어서 수식에 힘을 기울이지 않고, 담백하며 조촐한 시어를 즐겨 썼으며, 신선하고 선명한 비유로 주3의 시풍에 가깝다는 평을 받았다. 1668년에 스승 송시열과 헤어지며 올린 「무신동배정우재함장(戊申冬拜呈尤齋函丈)」, 현묘한 『주역(周易)』을 풀어내기 어려움을 읊은 「독역구호(讀易口)號」, 아름다운 의림지(義林池)의 봄날 정경과 풍류를 노래한 「을해모춘유임호작(乙亥暮春遊林湖作)」, 유배지에서 추원(追遠)의 도리를 다하지 못한 애통함을 읊은 「적거광릉시한식유음(謫居廣陵時寒食有吟)」 등이 있다.

「자경편서」는 허후(許厚)의 「자경편」에 쓴 일종의 발문으로, 후학들의 기준이 될 만하다고 극구 칭찬하였다. 자경의 의미를 성(誠)과 경(敬)으로 요약하여, 그 기능이 양덕성궁(養德省躬)을 돕는 데 있고, 결국 그 근본 목적은 궁리진성(窮理盡性)에 있다고 하였다.

서(序)에는 자신의 저서 『절위여편(絶韋餘編)』 · 『중용석의(中庸釋義)』의 자서와 『남화주해(南華註解)』 가운데 제일 중요한 두 편을 뽑아 서문을 붙인 「장자소요유제물론이편주해서(莊子逍遙遊齊物論二篇註解序)」가 있다. 「돈곡집서(遯谷集序)」는 곽세익(郭世翼)의 문집 서문이다.

잡저 중 「우륵당중건권유문」은 의림지 동쪽의 우륵이 살았다는 옛 터에 우륵당을 중건하고자 1691년에 쓴 것이다.

서(書)는 송시열(宋時烈)과 곽세익에게 보낸 것들이다. 「상우암선생서(上尤齋先生書)」 세 편 중 첫 번째 서에서는 『중용(中庸)』에서의 중(中)의 뜻에 대해 물었고, 다음 서에서는 독서하는 즐거움에 대해서 기술하며 선비들은 독서에 힘써야만 함을 강조하였으며, 마지막 서에서는 미처 찾아 뵙고 문안드리지 못한 이유를 밝히고 안부를 묻고 있다.

그밖에도 『중용연의(中庸演義)』 · 『진사통고(震史通考)』 등의 저서가 있었다 하나 모두 소실되었다.