남계집 ()

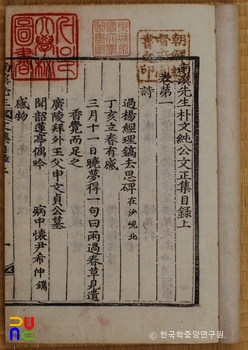

『남계집』은 조선 후기 문신이자 학자인 박세채의 시문집이다. 저자는 1689년 기사환국 이후 파주로 돌아온 뒤 수년 간 한거(閑居)하면서 자신의 시문을 산정해 놓았다. 이후 저자의 후손과 문인이 노론과 소론으로 갈리면서, 서로 입장을 달리하는 이들 사이의 갈등이 문집 간행을 둘러싸고 드났다. 그래서 문집은 결국 1732년에 이르러 조현명(趙顯命)에 의해 간행되었다. 본집은 정집 87권, 외집 16권, 속집 22권 합 56책이다. 맨 앞에 정집의 목록 2권 1책이 상·하로 실려 있다. 서문은 없다.

저자는 1689년 기사환국 이후 파주로 돌아온 뒤 수년 간 한가롭게 집에 있으면서 자신의 시문을 다듬고 정리해 놓았다. 외손 신경(申暻)이 지은 「서현석선생문집후(書玄石先生文集後)」를 통해 보면, 이때 다듬고 정리한 것은 1691년까지의 시문이다. 그중 비교적 필요하고 중요한〔緊重〕 것에는 주1을 더하여 정집(正集)으로, 비교적 가벼운〔歇輕〕 것에는 청점(靑點)을 더하여 외집(外集)으로, 중요하지 않은〔閒漫〕 것에는 점을 더하지 않아 지워 버릴 것〔刪去〕으로 분류해 놓았다. 그리고 갑술년(1694) 이후의 문자에는 점을 더하지 않고 그대로 남겨 놓았으니 이것이 속집(續集)이 되었다.

유고는 네 가지 본으로 남았는데, 저자의 주2 초본(草本), 저자가 졸한 뒤 주3에서 베껴서 옮긴 본, 문인이자 사돈인 신완(申琓)이 베껴서 옮긴 본, 신축년(1721, 경종 1)에 조정의 문집 간행 명령이 내린 뒤 베껴서 옮긴 본이 그것이다. 이후 저자의 후손과 문인이 노론과 소론으로 갈리면서, 서로 입장을 달리하는 이들 간의 갈등이 문집 간행을 둘러싸고 드러났다. 즉 송시열과 윤증 간의 회니시비(懷尼是非)와 관련하여, 특히 서간에서 노론계 후손과 문인들은 저자가 윤증을 두둔하고 송시열에게 윤증을 이해시키려 하였던 것은 기사년(1689) 이전의 문제라고 했다. 그리고 이해에 송시열이 사망한 이후, 저자가 만년에는 송시열을 위해 소대삼월(素帶三月)의 복제를 행하는 등 대정지론(大定之論)을 세웠다고 했다. 그러므로 저자 만년의 대정지론을 받들어 그 이전의 회니(懷尼: 송시열의 거주지 회덕(懷德)과 윤증의 거주지 이성(尼城)) 문자를 판별하여 지워 버려야 한다고 하였다. 반면 노론계 후손과 문인들은 오히려 소론의 영수였던 윤증과 관련된 모든 시문을 다 살려서 지워 버리지 말고 실어야 한다는 입장이었다. 이에 회니 문자가 집중적으로 실린 외집의 동시 간행 여부, 속집에서의 회니 문자 삭제 여부 등이 주요한 문제로 나타났다.

맨 먼저 본집을 간행하라는 명령이 내려간 것은 1721년(경종 1)이었다. 그러나 주4 등 일련의 정치적 변화에 따라 간행을 주도하려는 세력의 각축이 벌어짐에 따라 간행이 이루어지지 못했다. 이후 1727년(영조 3)에 다시 영조가 문집 간행을 명하였다. 문집 간행을 주도한 이세환(李世瑍) · 박필신(朴弼莘) · 박필부(朴弼傅) 등은 영조의 간행 명령이 내린 뒤로 교정에 박차를 가하였다. 그러나 이때도 간행이 곧바로 이루어지지는 않았는데, 이듬해인 1728년에 일어난 이인좌(李麟佐)의 난도 그 원인 가운데 하나였다. 다시 1730년(영조 6)에 이르러 조현명(趙顯命)이 경상감사(慶尙監司)가 되어 문집 간행을 맡겠다고 나서면서 일이 성사되었다. 조현명이 문집 간행을 완료한 연도의 정확한 기록은 없다. 다만 1732년 4월에 신경이 김간(金榦)에게 보낸 편지( 『직암집(直菴集)』 3권)에, 문집의 간본(刊本)을 이제 막 주5는 소식을 들었다고 되어 있다. 따라서 1732년 초에 간행이 완료되어 봉진하게 된 것으로 보인다. 조현명은 1732년 10월에 경상감사에서 파직되었으니, 그의 손으로 간행을 마무리하였음을 알 수 있다. 이때 간행된 것이 정집 87권, 외집 16권, 속집 22권의 목판본이다.

본집은 정집 87권, 외집 16권, 속집 22권 합 56책으로 되어 있다. 맨 앞에 정집의 목록 2권 1책이 상 · 하로 실려 있다. 서문(序文)은 없다.

정집은 권14에 시 602수, 권515에 소 125편, 권16에 계차(啓箚) 9편, 권17 · 18에 연중강계(筵中講啓) 18편, 권19에 의(議) 17편, 권20에 서계(書啓) 20편, 권2152에 서(書) 840편을 수록하고 있다. 권5365는 잡저로 도(圖) 8편, 녹(錄) 1편, 설 17편, 의(議) 3편, 기 10편, 변(辨) 7편, 석의(釋義) 4편, 고증(考證) 5편, 범례 3편, 규약 8편을 수록하고 있다. 권66에 사론(史論) 2편, 서(序) 15편, 권67에 기 7편, 권68 · 69에 제발(題跋) 63편, 권70에 명 3편, 잠 2편, 혼서(昏書) 7편, 상량문 2편, 축문 31편, 권71에 제문 39편, 권72에 비 1편, 신도비 · 묘비 · 비음기 9편, 권73 · 74에 묘갈명 35편, 권75에 묘표 13편, 권7679에 묘지명 41편, 권8082에 행장 13편, 권83에 전(傳) 4편, 권84∼86에 연보 3편, 권87에 공이(公移) 2편이 수록되어 있다.

속집은 권1에 시 83수, 권24에 차서(箚書) 1편, 소 24편, 차(箚) 27편, 권5 · 6에 연중강계 12편, 권7에 의 2편, 서계장계(書啓狀啓) 17편, 권812에 서(書) 246편, 권1318에 답문(答問) 62편, 권19 · 20에 잡저 10편, 제발 7편, 잠 1편, 축문 4편, 권21 · 22에 신도비명 3편, 묘갈명 7편, 묘표 10편, 묘표 후기 1편, 묘지명 4편, 행장 1편을 수록하고 있다. 외집은 권1에 시 85수, 소 3편, 권26에 서(書) 202편, 권7~9에 답문 85편, 권10 · 11에 잡저 15편, 권12에 사론(史論) 1편, 서(序) 5편, 기 2편, 제발 15편, 축문 4편, 제문 8편, 권13에 묘갈명 12편, 묘표 11편, 권14에 묘지명 18편, 권15 · 16에 행장 9편, 전(傳) 2편 등을 수록하고 있다.

상소문은 주6에 대해 논한 것과 사직소가 대부분이다. 그중에서 「진시무만언소(陳時務萬言疏)」는 왕의 주7에 따라 주8에 대한 건의를 올린 것이다. 「연중강계」는 1682년(숙종 8) 9월에서 1688년 7월까지 경연에서 강론한 경전의 내용과 시사 · 정치에 대해 왕과 주9의 문답 내용을 기록한 것이다. 의는 인경왕후(仁敬王后)의 연제(練祭: 아버지보다 어머니가 먼저 돌아갔을 때 만 1년 만에 지내는 제사를 11달 만에 지내는 제사)를 행하는 것의 옳고 그름과 공정대왕(恭靖大王)의 묘호(廟號), 태조대왕의 추가 존호 등 주로 왕실에 관한 예의 절차와 시행의 가부를 의논한 것이다.

서(書)와 답문은 학문과 시사에 관한 내용이 주를 이루며, 저자의 학문과 사상이 총 집약된 것으로 볼 수 있다. 상례(喪禮) · 제례(祭禮) · 국휼례(國恤禮) · 『춘추』 · 『맹자』 · 성리설 · 향음주례(鄕飮酒禮) · 『근사록』 · 『심경』 · 『중용』 · 『논어』 · 『가례』 · 『혼례』 등의 내용에 대해 광범위하게 문답한 것으로, 특히 예에 대한 심오한 지식을 나타내고 있다.

잡저의 내용도 성리학과 예설에 관한 내용이 많다. 그 중에서 「성학지행노맥지도(聖學知行路脈之圖)」 · 「성현출처지도(聖賢出處之圖)」 · 「도통전후상승지도(道統前後相承之圖)」에서는 학자에게 공부하는 순서와 방법, 성현의 출처와 행도, 예로부터 성현들이 계승해온 주10의 연원 등을 그림으로 표시하고, 그 방법과 내용을 요약하여 설명하였다.

「경전요목(經典要目)」에서는 『소학』 · 사서(四書) · 『근사록』 · 삼경(三經) 등에 대해 중요한 목록을 열거하여 해석했으며, 특히 「퇴계사서질의의(退溪四書質疑義)」에는 그의 사상적 경향이 잘 나타나 있다. 저자의 방대한 저술은 이 문집 이외에도 상당한 양이 있어, 그 사상의 폭과 깊이를 엿볼 수가 없다.

이 문집에 나타난 그의 사상적인 경향은 우선 내용에서 성리학과 예학(禮學)으로 구분해 볼 수 있다. 그의 성리학적인 경향은 이이(李珥) 계통의 기호학파에 있는 것이 분명하다. 다만, 송시열(宋時烈) 계열의 학자가 이이의 학설을 그대로 추종한 것에 비해 상당히 자유로운 입장을 띤다. 이것은 「사단이발칠정기발설(四端理發七情氣發說)」과 「퇴계사서질의의」에서 이이의 입장을 이해하면서, 동시에 이황(李滉)의 주11을 지지하고 있다는 점에서 잘 나타난다.

그는 예학에 있어서도 당대에 꼽히는 학자였다. 이이 이후 송익필(宋翼弼) · 김장생(金長生)에 이어 송시열과 함께 예론의 대가로서 광범위한 저술을 남기고 있다. 특히, 당시 복제 문제와 연관된 당쟁의 영향 아래에서 상례에 깊은 이론을 갖추고 있다.

그의 사상을 논할 때 간과하기 쉬운 점은 그가 김상헌(金尙憲)으로부터 의리학(義理學)의 전통을 계승했다는 것이다. 주12을 제시하는 『춘추』에 대해 보편(補編)을 찬술한 것이나, 한국 유학의 주13을 은연중에 제시하고 있는 『동유사우록(東儒師友錄)』의 저술, 성리학적 전통의 확립을 위한 『이학통록보집(理學通錄補集)』 · 『이락연원속록(伊洛淵源續錄)』 등과 「왕양명학변(王陽明學辨)」 등의 저술은 모두 이와 같은 의리학적 전통 속에서 이룩한 것이다.

이 밖에 저자는 현실에서는 당쟁에 휘말렸고, 그 속에서 여러 번 부침을 경험했으나, 학문과 현실에서 이런 당쟁의 격화를 줄이려는 노력을 보여 주고 있는 점도 주목할 만하다. 이황의 학설에 대한 긍정적 평가를 하고 있는 것이나, 『퇴계어록』을 저술한 것은 물론이며, 황극탕평책(皇極蕩平策)이라는 중도(中道)에 의한 탕평책을 제시하고 있는 점이 이 사실을 증명해 준다.