풍물차비 ()

풍물차비는 조선 후기 궁중 주1을 행할 때에 악기를 연주한 여성 음악인을 말한다. ‘풍물차비기생(風物差備妓生)’ 또는 ‘풍물잽이’라고도 하였다. 주2과 함께 주로 장악원(掌樂院)의 악공(樂工)이나 악생(樂生)이 참여할 수 없는 주3에서 음악을 연주하였다.

조선조에는 궁중에서 연향을 설행할 때에 남성과 여성이 함께 같은 공간에 참석하는 것이 허용되지 않았다. 국왕, 왕세자, 문무백관 등의 남성들이 참석하는 외연(外宴)과 대왕대비, 왕대비, 내명부(內命婦) 등 주로 여성들이 참석하는 내연(內宴)으로 구분해서 행하였다. 외연에서는 장악원 소속의 악공이 음악을 담당하였으나, 내연에서는 남성인 악공이 음악을 연주하는 것이 허용되지 않았기 때문에 관현맹인 또는 주4가 음악을 연주해야 했다. 특별히 성대하게 치뤄지는 내연의 경우에는 악공이 연주할 때가 있었는데, 이러한 경우에는 연주단을 구성하는 악공들 앞에 가림막을 설치하였다.

풍물차비는 내연에서 음악을 연주하였고, 궁중 무용인 정재(呈才)는 정재 주5이 담당하였다. 풍물차비는 악기를 연주하고, 여령은 정재를 담당하였다는 점에서 둘의 역할에는 차이가 있었다. 음악을 연주한 여기 그리고 정재를 담당한 여령에 의한 가무악을 ‘여악(女樂)’이라 통칭하였다.

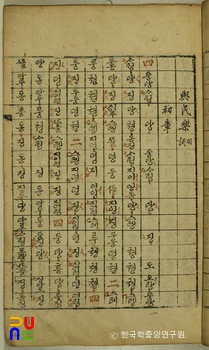

조선 후기 궁중 음악을 기록한 『 진연의궤』, 『 진찬의궤』에 거문고, 가야금, 피리, 대금, 해금 등의 악기를 담당하는 악공들을 가리켜 차비악공(差備樂工)이라 하였고, 담당 악기별로 거문고차비 · 가야금차비 · 피리차비 · 대금차비 · 해금차비 등으로 명명하였다. 이를 통해 ‘풍물차비’도 악기를 담당하는 사람을 지시하는 의미로 사용된 것으로 추측된다. 다만, 각각의 연주 악기별로 ‘○○차비’라고 하지 않고, 통칭해서 풍물차비로 명명한 데서 차이가 있다.

영조 20년(1744)에 행한 궁중잔치를 기록한 『(갑자)진연의궤』 중 내진연(內進宴) 때 동원된 ‘풍물차비기생’은 거문고, 장구, 방향, 교방고, 가야금 등의 악기를 연주하였고, 관현맹인은 피리 · 대금 · 해금 · 거문고 · 비파 · 초적(풀피리) 등의 악기를 연주하였다.

조선 후기에 궁중 연향에서 음악을 연주한 여성 음악인의 역할을 파악할 수 있는 정보를 제공한다.