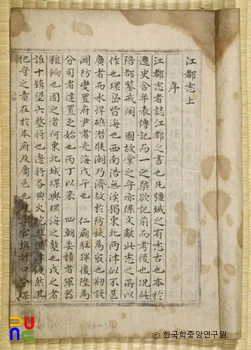

강도지 ()

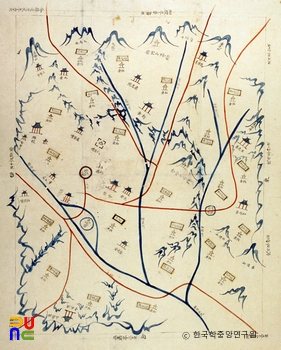

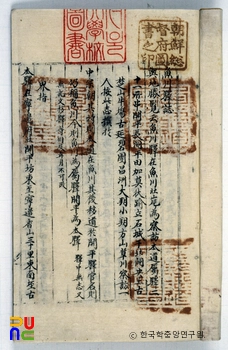

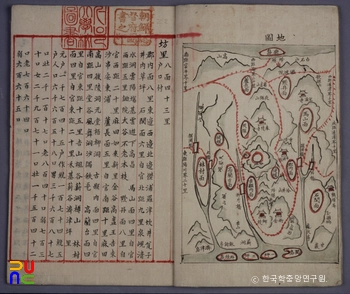

2권 2책. 채색지도가 첨부된 필사본. 병자호란을 겪은 지 50여 년이 지난 당시 북쪽 오랑캐의 재침 징조가 농후해지자 요충지인 강화도의 수어방략(守禦方略)에 중점을 두어 숙종에게 올리려는 목적으로 저술된 책이다.

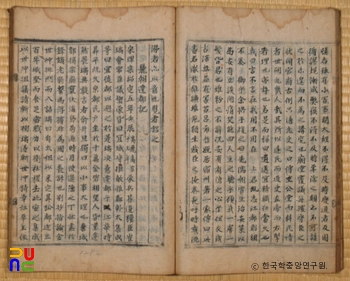

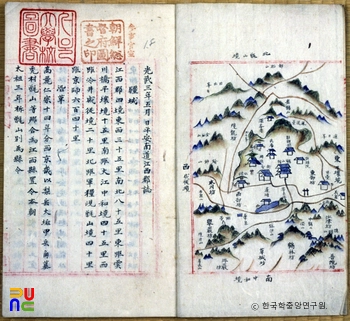

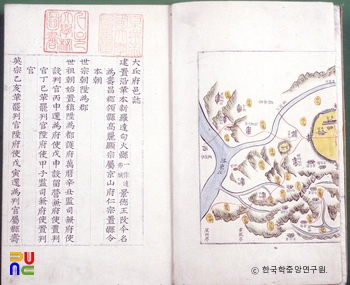

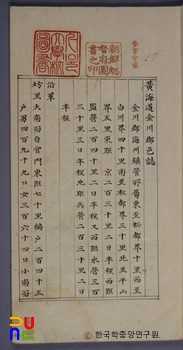

내용 구성은 다음과 같다. 상권은 서(序) · 폭원(幅員) · 연혁 · 성씨 · 민호 · 관원 · 명환(名宦) · 낭청(郎廳) · 차제(差除) · 구근(久勤) · 방리(坊里) · 산악 · 해도(海島) · 천포(川浦) · 고적 · 사단(祠壇) · 봉수 · 토산 · 인물 · 풍속 · 충신 · 효자 · 열녀 · 장교(將校) · 군병 · 관속 · 속읍 · 진보(鎭堡) · 형승(形勝) · 파수(把守) · 성곽 · 돈황(墩隍) · 진도(津渡) · 선박 · 궁궐 · 영전(影殿) · 사각(史閣) · 향교 · 사우(祠宇) · 능묘 · 불우(佛宇) · 누관(樓觀) · 공해(公廨) · 창고 · 군향(軍餉) · 군기(軍器) · 내탕(內帑) · 제궁(諸宮) · 각사(各司) · 교량 · 제언 · 천정(泉井) · 풍우(風雨) · 전답 · 목장 · 둔전(屯田) · 부역 · 요록(料祿) · 시재(試才) · 적거(謫居) · 축물(畜物) · 제영(題詠) · 정요(政要) · 총론(摠論)으로 나누어 설명하였다.

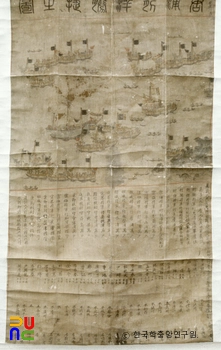

하권은 여조천도기(麗朝遷都記) · 임진영담(壬辰零談) · 정묘록(丁卯錄) · 병정록(丙丁錄) · 임장군전(林將軍傳) · 일본국지(日本國志) · 여진국지(女眞國志) · 몽고국지(蒙古國志) 등으로 정치 · 경제 · 역사 · 지리 · 사회 등에 관한 내용이 수록되어 있으며, 마지막에 결론이 있다. 특히, 당시의 군비와 국방책이 세밀히 기록되어 있어 병력 · 진보 · 군향 · 무기 · 탄약 등의 정확한 숫자를 파악할 수 있다.

기술 방식은 각 조마다 현황을 기록하고 그 다음에는 사목(事目)을 설정하여 관제를 기록함으로써 현황과 비교할 수 있는 자료를 실어 놓았다. 사목 다음에는 ㅇ표를 한 뒤 저자 자신의 의견을 상세히 개진하였다.

이러한 서술 양식은 임금에게 상달할 목적으로 하였기 때문이며, 따라서 강화의 방어 방략이 종횡무진으로 전개되어 있다. 이 책은 가장 오래되고 가장 방대한 강화 읍지로서 큰 의의를 지닐 뿐만 아니라, 그 내용도 체재상 일반 읍지에 비교할 수 없는 상세함과 정확성을 지니고 있다.

특히, 많은 통계 숫자를 기록하는 등 객관적 사실의 기재에 노력하였으며, 저자 자신의 독창적인 의견과 소신을 폭넓게 수록하고 있다. 1978년 한국정신문화연구원(지금의 한국학중앙연구원)에서 발견, 공개하면서 알려졌고 『병와전서(甁窩全書)』의 일부로 영인, 간행되었다.