논맹혹문정의통고 ()

『논맹혹문정의통고』는 주희가 편찬한 『논맹혹문』과 『논맹정의』를 송시열이 편찬하고 권상하가 간행한 주석서이다. 송시열이 이 저술을 편찬한 동기는 주희가 저술한 『논맹집주』와 여러 문인들과 질의한 『논맹혹문』 사이에 상충된 내용을 정합적으로 이해하기 위한 것이다. 그는 주희가 『논맹혹문』에서 인용한 인물들의 독자적인 견해를 모아 『논맹정의』를 정리함으로써 『논맹혹문』의 동일한 장절을 일관되게 이해하고, 이를 통하여 주희의 『논맹집주』를 이해하고자 하였다. 따라서 이 세 저술은 상호간 논거가 되는 상보적 관계를 지닌다.

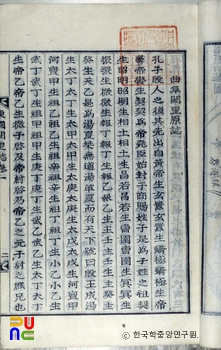

『논맹혹문정의통고(論孟或問精義通考)』는 중국 송나라 주1의 『논맹혹문』과 정호(程顥) · 정이(程頤) · 장재(張載)를 중심으로 범조우(范祖禹) · 여계명(呂啓明) · 여대림(呂大臨) · 사량좌(謝良佐) · 유작(游酢) · 주2 · 후중량(侯仲良) · 윤돈(尹焞) 등 9인의 학설을 모아 엮은 『논맹정의』를 일목요연하게 찾아볼 수 있도록 편집한 책이다.

『논맹혹문정의통고』는 14권 10책의 목판본이다. 권수 서명(卷首 書名)과 판심 서명(版心 書名)은 『논어문의통고(論語問義通攷)』이다. 규장각에 소장된 도서이다.

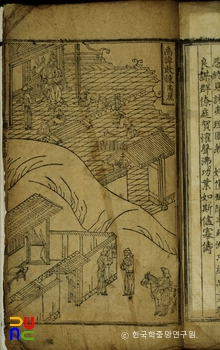

『논맹혹문정의통고』는 단지 『논맹혹문』과 『논맹정의』의 내용을 읽기 편하도록 편집한 것이라기보다는 편찬자의 새로운 연구 시각을 보여 준 체제라고 할 수 있다. 본래 『논맹정의』는 각 학자를 중심으로 구체적인 주석문을 모은 것으로 1172년에 편찬되었고, 『논맹혹문』은 이를 토대로 각 학자의 주석 내용을 주희가 신랄하게 논평하는 형식으로 1177년에 편찬되었다. 따라서 먼저 『논맹정의』를 완독한 후에 『논맹혹문』을 이해할 수 있는 체계이다.

반면 『논맹혹문정의통고』는 우선 『논맹혹문』에서 주희가 행한 논평을 토대로 『논어』 · 『맹자』에 대한 문제 제기와 그 근본적인 귀결점을 이해하게 하고, 이어서 논평의 근거로서 각 학자의 논점을 구체적으로 제시하여 확인하도록 하고 있다. 즉, 『논맹혹문』에서 지적된 주제를 『논맹정의』에서 검토하여 『논맹혹문』의 논거로 삼고, 다시 『논맹정의』의 논설을 『논맹혹문』을 통해서 정리하도록 하였다. 이 저술은 『논맹혹문』에서 언급되는 학자들이 제기한 동일한 장절의 의견을 바로 아래에 붙이는 체제로 편찬했는데, 이러한 편집 태도에는 『논맹혹문』의 근본 뜻을 논리적이고 체계적인 방법으로 파악하게 하려는 편집자의 숨은 뜻이 담겨 있다고 할 수 있다.

하지만 『논맹혹문』이 주희가 『논어』 · 『맹자』 구절에 대한 여러 제가들이 의견에 대한 비평적 관점을 제시한 것이라면, 『논맹정의』는 주희가 비판한 제가들이 제시한 각각의 의견을 수록한 저술인 만큼 당연히 내용상 견해의 차이가 있을 수 있다.