동경 ()

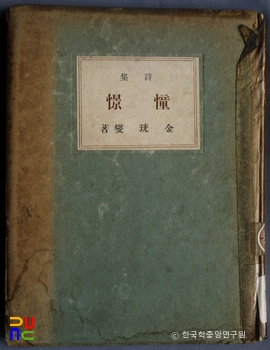

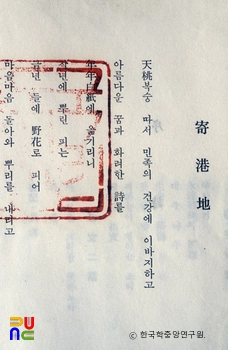

A5판, 104면. 1938년 대동인쇄소(大東印刷所)에서 간행하였다.

구성은 첫머리에 이헌구(李軒求)의 서사(序詞)가 있고, 다음에 Ⅰ · Ⅱ · Ⅲ · Ⅳ부로 나뉘어 38편의 시가 수록되어 있으며, 마지막으로 저자의 발문(跋文)이 있다.

Ⅰ부에 「고독」 · 「독백」 · 「소곡(小谷)에서」 · 「추상(秋想)」 · 「동경」등 12편, Ⅱ부에 「개성(個性)」 · 「나의상상(想像)」 · 「나상(裸想)」 · 「촉화(燭火)」 등 10편, Ⅲ부에 「백지(白紙)」 · 「까치」 · 「밤」 · 「로맨스」 · 「길」 · 「밀려난 조개껍데기」 등 8편, Ⅳ부에 「우수(憂愁)」 · 「청춘」 · 「범」 · 「자화상 37년」 등 8편이 수록되어 있다.

이헌구는 머리말에서 “이 시집은 이 땅의 삼십년대 인텔리의 지성(知性)의 비극을 추출(抽出)한 우수의 기록”이라고 말하였다. 이러한 단정은 이 시집에 수록된 「자화상 37년」 같은 작품에서 명백히 드러나고 있다.

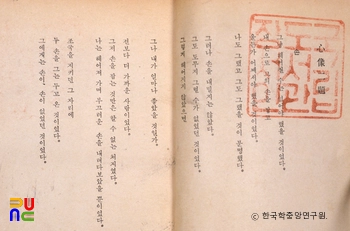

거기에서는 “아침에 나간 청춘이/저녁에 청춘을 잃고 돌아오며”, “드디어 우수를 노래하여/익사이전(溺死以前)의 감정을 얻었다.”고 노래하고 있다.

이 시집에서 드러나는 것은 일종의 불안과 우수이며 이와 같은 경향은 1930년대라는 시대적 배경을 무시하고는 이해할 수 없는 것이다. ‘장미(薔薇)를 잃은 해’, ‘포성(砲聲), 절망(絶望), 하늘을 흐리든 날’, ‘니힐’ 등의 시어에서 시대의 분위기를 민감하게 반영하고 있음을 알 수 있다.

그런데 1930년대의 시문학파가 심화된 서정성 속에 시대정신을 내면화시켜갔음에 반하여, 여기 수록된 작품은 지적인 관념어를 구사하여 시대정신을 표현하였다.

이와 같은 경향에서 볼 때 작품이 사변적 · 관념적이고 표현에 있어서도 추상어 · 관념어가 나열되는 것은 당연한 일이 된다. 또 ‘지적인 관념’을 중요시한다는 것은 상대적으로 형상적 표현에 관심을 덜 기울였다고 말할 수 있다.

이 시집의 시는 기교보다도 내용을 중시하는 편향성을 띤다. “사유의 향방(向方)과 논리의 위상(位相)이/모도다 그 좌표(座標)를 일흘지라도/배리(背理)는 싯츨 수 없는 영원한 흑점(黑點)이다.”와 같은 구절에서 위에 언급한 특징을 느낄 수 있다.