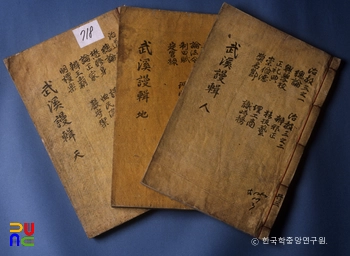

무계만집 ()

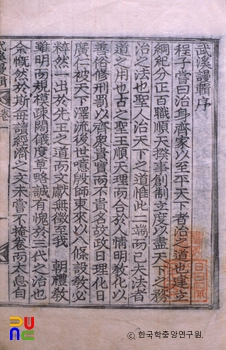

6권 3책. 고활자본. 책머리에 1882년에 쓴 자서(自序:직접 쓴 서문)가 있다. 송병선(宋秉璿)은 서문에서 같은 왕도정치를 표방하면서도 상고시대는 덕화가 서민에게 골고루 미쳤지만, 한나라 · 당나라 · 우리나라에서는 왕도정치를 하고 있으면서도 실효를 거두지 못하고 있는데, 그 이유는 기강이 해이하여 치도 · 치법 · 치교의 3대 기본목표가 올바로 시행되지 않고 있기 때문이라고 밝힌다.

저자는 또 이 책을 편찬하는 방법으로 3대 기본목표를 『대학』의 3강령과 같은 목차로 하여, 대목마다 8개 항목으로 한 것을 8조목에 각각 비유하고 있다.

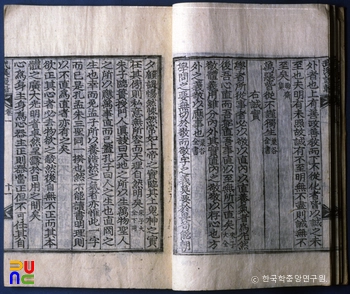

내용을 살펴보면, 권1의 치도부분에서는 무수신(懋修身) · 논정가(論正家) · 변왕패(辨王覇), 권2의 치법에서는 입기강(立紀綱) · 논법령(論法令) · 제전부(制田賦) · 정관록(定官錄), 권3의 치교에서는 흥학교(興學校) · 정사전(正祀典) · 숭검덕(崇儉德) · 장명절(奘名節) 등 각각 4편씩을 들었다.

「무수신」에서는 입지 · 수렴(收斂) · 궁리 · 성실 · 경직(敬直) · 개과 · 종간(從諫) · 신질(愼疾) · 빈어경연(頻御經筵) 등 8개 항목을 들어 수신에 필요한 내용을 충분히 설명하여, 관리나 국왕이 어떻게 몸을 닦아야 태평의 치적을 이루는가를 밝혔다.

「논정가」에서는 부자 · 비빈(妃嬪) · 저사(儲嗣) · 형제 · 종족 · 변적서(辨嫡庶) · 척완(戚畹) · 환시(宦寺) 등의 관계와 다스리는 방법 등이 있다.

「변왕패」에서는 법선왕(法先王) · 출공리(黜功利) · 교유속(矯流俗) 등을 들어 왕도와 패도(覇道)의 구분 등을, 「입기강」에서는 체통(體統) · 진작(振作) · 무실(務實) · 무사심(無私心) · 상벌(賞罰) 등을, 「논법령」에서는 관엄(寬嚴) · 형옥(刑獄) · 명신 · 잡법 등을 설명해 놓았다.

또한 「제전부」에서는 논정전(論井田) · 부세(賦稅) · 제공(制貢) · 창름(倉廩) 등을, 「흥학교」에서는 교원(校院) · 양사(養士) · 양로(養老) · 명교(命敎) 등을, 「정사전」에서는 종묘 · 능침(陵寢) · 교사(郊祀) · 기도 등을 차례로 설명하여 나라를 다스리는 데 지표를 삼으려 하였다.

이 책은 구한말 왕도의 확립과 정학(正學)을 높이기 위하여 엮은 것이라 할 수 있다. 국립중앙도서관 등에 소장되어 있다.