박문수전 ()

현재 확인된 「박문수전」은 표기 언어를 기준으로 한글본과 한문본이 있고, 일반 필사본, 구활자본의 형태로 대략 5종의 이본이 존재한다. 한문본은 필사본 야담집인 『양은천미(揚隱闡微)』에 수록된 「박영성가장천신(朴靈城假粧天神)」이다. 한글본은 유일서관과 경성서적업조합본 등에서 구활자본으로 간행한 것이다. 이 중에서 앞서 간행된 것은 한문본이다.

한문본은 「박영성가장천신」을 수록하고 있는 『양은천미』에 실려 있다. 『양은천미』의 편찬 연대는 1907~1919년 사이에 이루어진 것으로 추정된다. 구활자본은 대부분 1915년 이후에 간행된 것이다. 이를 근거로 한다면 한문본이 한글본보다 앞선다.

하지만 ‘암행어사 박문수’와 관련된 이야기는 조선 후기에 구비와 문헌으로 다양하게 전승되고 있기 때문에, 두 본의 관계는 앞으로 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어, 암행어사 박문수를 ‘박 공(朴公)’으로 등장시킨 신소설 「삼쾌정」과 「이몽선전」이 있다. 이 작품은 「박문수전」과 유사한 내용을 담고 있다. 따라서 한문본과 한글본의 선후 문제는 앞으로 이본을 추가로 발굴하고, 작품 형성에 대한 논의를 다각화하여 논의할 필요가 있다.

「박문수전」은 세 개의 삽화로 이루어져 있다. 제 1회는 ‘박문슈어가 구쳔동 인인을 신도(神道)로 다사린 일’, 제 2회는 ‘남궁로 군슈가 시비로 ○을 삼아 시집 보○ 일’, 제 3회는 ‘도 진국공이 평에 인정승천(人定勝天) 일’이다. 이 중에서 제 1회만 어사 박문수와 관련된 이야기이다.

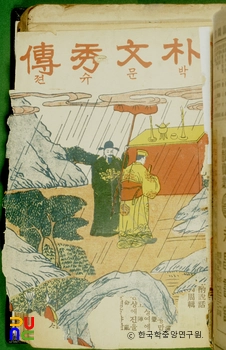

조선 영조 때 ‘박문수’는 암행어사를 주1받고 전국을 암행하며 돌아다닌다. 한번은 충청도를 거쳐 무주 땅에 들어가 늦은 밤에야 덕유산에 이르렀다. 박문수는 하룻밤 유숙하기 위해 여러 집을 찾다가 한 노인이 젊은이에게 죽여 달라며 소리를 지르는 것을 목격한다. 이 노인과 젊은이는 부자지간이었다.

박문수는 그 연고를 듣는다. 사연인즉, 이 마을은 구씨와 천씨가 많이 살아 ‘구천동’이라 불리는데, 노인만이 유씨였다. 천 씨는 유 씨를 모함하여 유 씨의 며느리를 탈취하려 계교를 썼다. 계교에 빠진 유 씨는 며느리를 빼앗기게 되자 자신의 아들에게 자신을 죽여 달라고 소리를 지른 것이었다. 이 말을 들은 박문수는 무주 관아로 출도(出道)해서 문제를 해결했다.

세월이 지나 박문수는 구천동을 다시 찾는다. 그러다가 옛날 유 씨 노인이 살던 곳에 커다란 기와집이 들어선 것을 보게 된다. 이처럼 기와집이 생긴 이유를 마을 사람들에게 묻자, 천 씨가 관아에 끌려간 뒤로, 모든 재산을 동네 사람들과 유 씨에게 나누어 주었고 이를 밑천으로 유 씨가 큰 부자가 되었다는 말을 듣는다.

어느 날 영조는 조정 신하들을 모아놓고 자신이 겪었던 특이한 경험을 말하게 한다. 이때 박문수는 구천동에서 자신이 겪었던 일을 말하고, 이에 왕을 비롯한 신하들은 크게 감탄하였다.

박문수는 암행어사와 관련된 이야기에 늘 주인공으로 등장한다. 역사적으로 확인되는 박문수의 암행은 1727년 영남별견어사 때였다. 별견어사는 영조 때 특별히 파견된 어사로, 백성을 편안하게 안심시키고 마을의 수령을 감찰했다. 따라서 일반적으로 알려진 암행어사와는 다소 차이가 있다. 영남별견어사로 파견된 박문수는 인사 · 세정 · 군정 · 형정 등에 대한 여러 개혁을 주도했다. 그리고 별견어사 업무지침〔節目〕에 의거하여 수령 41명을 조사하여 이 중에서 혐의가 있는 13명을 파직시켰다. 이러한 암행어사로서의 박문수의 행적은 이후 사람들 사이에 회자되어 다양한 암행어사 관련 이야기의 주인공이 된 것으로 보인다. 지금도 어사 박문수의 행적은 영화나 드라마로 만들어지고 있다. 이때 박문수는 다양한 허구적인 사건을 해결하고, 죄인은 정당하게 징벌하는 것이 마땅하다는 주제 의식을 보여 주고 있다.