불가사리 설화 (불가사리 )

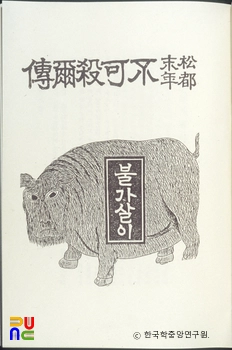

「불가살이 설화」는 쇠붙이를 닥치는 대로 먹어치워 몸집과 파괴력이 거대하게 커진 괴물에 관한 전설이다. 불가사리의 기원을 설명하는 유래담이며, '송도 말년의 불가사리', '불가사리 쇠 집어먹듯 한다'는 속담의 유래담이기도 하다. 명칭은 불로도 죽일 수 없다는 의미로 '불가살이(不可殺伊)'라고 부르기도 하고, 불로 죽일 수 있다는 의미로 '화가사리(火可殺伊)'로 부르기도 한다. '불가사리'는 설화에서는 환상 속 괴물로 형상화되어 파괴적 면모를 지니지만 민속에서는 재앙과 화재를 예방해 주는 존재로 인식된다.

괴생명체인 불가사리의 기원을 설명하는 유래담이며, 마구잡이로 아무 일이나 저질러 감당할 수 없는 사람을 빗대어 이르는 ‘송도 말년의 불가사리’, '불가사리 쇠 집어먹듯 한다'는 속담의 유래담이기도 하다. 명칭은 불로도 죽일 수 없다는 의미로 '불가살이(不可殺伊)'라고 부르기도 하고, 불로 죽일 수 있다는 의미로 '화가사리(火可殺伊)'로 부르기도 한다. 이 설화의 내용은 다음과 같다.

고려 말에 나라에서 중을 모두 잡아들이라고 명령하여 절에 있던 중들이 도망을 다녔다. 어느 중이 여동생을 찾아가 도움을 요청하여 여동생이 오빠를 벽장에 숨겨주고 몰래 밥을 주었다. 중은 벽장에 숨어 밥을 먹으며 밥풀로 괴상한 짐승을 만들었다. 어느 날, 여동생이 남편에게 오빠를 관아에 고발해 포상금을 받자고 하니, 남편이 아내의 행동에 분노하여 아내를 죽이고 중을 풀어주었다. 중이 만든 괴상한 짐승이 집안을 돌아다니면서 바늘, 가재도구, 농기구 등 쇠붙이를 닥치는 대로 먹어치워서 몸집이 점점 거대해졌고, 이윽고 온 나라를 헤집고 다니면서 쇠붙이를 모두 먹어치워서 사람들의 피해가 커졌다. 나라에서 괴물을 죽이려고 활과 칼을 써봐도 소용이 없자 불을 질러 없애려고 했다. 그러나 괴물은 죽지 않고 불덩이가 된 몸으로 돌아다녀 곳곳이 불바다가 되었다. 사람들은 이 괴물은 죽일래야 죽일 수 없다고 하여 불가살이(不可殺이)라고 부르게 되었다.

각편에 따라서는 중을 잡아들이라는 명령자가 이성계로 특정되기도 한다. 그리고 불가사리가 소멸되기도 하는데, 소멸되는 방법은 중이 부적을 불가사리에 붙이는 경우, 중이 지팡이를 휘두르자 그 동안 먹었던 쇠붙이를 모두 쏟아내고 사라지는 경우, 불가사리 꼬리에 불을 붙여 까맣게 태우는 경우, 무당의 참언(讖言)으로 고려가 멸망하면서 극성을 부르던 불가사리도 자동 소멸되는 경우 등이 있다. 고려 멸망과 동시에 불가사리가 소멸하는 이야기는 몰락해가는 왕조 말기의 민심과 사회적 분위기의 반영이라 할 수 있다.

여동생이 오빠를 신고하려는 행위는 ‘물욕’, '탐욕'을 윤리보다 앞세우는 것으로, '불가사리'의 쇠붙이 먹성과 신체의 거대화는 인간의 물욕의 상징으로 볼 수 있다. 또한 불가사리의 소멸과 불멸은 역사적 관점에서 두 왕조의 멸망과 개국을 의미로 해석할 수 있다.

이 설화는 문헌 자료로도 전해진다. 『송남잡지(松南雜識)』에, “민간에 전하기를 송도(松都) 말년에 어떤 괴물이 있었는데, 쇠붙이를 거의 다 먹어 버려 죽이려고 하였으나 죽일 수가 없었다. 그러므로 ‘불가살(不可殺)’이라고 이름하였다. 불에 던져 넣으면 온몸이 불덩어리가 되므로 인가로 날아들면 집들이 또한 다 불에 탔다.”는 내용이 실려 있다. 그리고 『대동운부군옥(大東韻府群玉)』에 따르면 불가사리는 상상의 짐승으로 곰같이 생겼으며 악몽과 요사한 기운을 물리친다고 했다고 했다. 불가사리는 설화에서는 환상 속 괴물로 형상화 되지만, 민속에서는 재앙과 화재를 예방해 주는 존재로 여겨 병풍이나 굴뚝에 그려넣기도 한다. 자경전 담장 굴뚝에 새겨진 불가사리 부조(浮彫)가 대표적이다.

「불가살이 설화」는 중국, 일본에서도 전해진다. 『산해경(山海經)』에서의 맥(貊)은 청동을 먹으며, 진나라 곽의공이 쓴 『광지(廣志)』에서의 맥(貊)은 천근의 쇠를 핥아서 녹이고 불로도 태울 수 없다. 3세기경의 대승불교 경전 『구잡비유경(舊雜比喩經)』에서는 바늘을 먹고 불로 마을을 파괴하는 괴수 화모가 실려 있고, 주1』에서는 불을 먹고 사는 개 와두(蝸斗)가 실려 있다. 일본 나라현[奈良縣]의 『내량현민속지료(奈良縣民俗誌料)』에서는 부부의 원혼이 변한 벌레가 쇠를 먹는 괴수가 되어 부부를 갈라놓은 천황에게 복수하는 내용이 전해진다. 「불가살이 설화」는 중국, 일본의 설화와 비교를 통해 설화에 담긴 각국의 고유의 문화적, 민족적 특성을 파악할 수 있다.

현대에서도 다양한 문학 장르로 재창조되고 있다. 1921년 현영선이 지은 『불가살이전』, 딱지본 『송도말년 불가살이전』(명문당)과 같은 소설을 비롯해서 1962년 김명제 감독이 최초의 괴수 영화 「불가사리」 를 제작했고, 납북된 신상옥 감독이 북한에서 괴수 영화 「불가사리」(1985)를 제작했으며 탈북 후에는 루마니아와의 합작 영화 「The Legend of Galgameth」(1996)를 리메이크 했다. 최근에는 드라마 「불가살」(2021), 웹툰 「호랑이형님」 등 다수의 웹툰에서도 새로운 캐릭터로 재창조되고 있다.