우점문 ()

이러한 양상은 선사시대 토기에서 비롯되는 원시문양의 일종이다. 우리나라 신석기시대 유적에서 출토된 빗살무늬토기[櫛文土器]계통에는 구연부(口緣部)에 시문(施文)된 우점문형식이 보이는데, 그 무늬는 빗살무늬토기의 빗살 같은 시문구(施文具)로 눌러 찍어서 새긴 형상이다.

무늬는 여러 줄을 횡대(橫帶)로 그릇을 돌려가며 시문하여 5, 6개의 띠를 형성한 것과 넓은 우점문띠가 돌려진 것 등 여러 가지 형식이 보인다. 황해도 봉산군 지탑리유적(智塔里遺蹟) 출토 즐문토기 중에는 이러한 어골문(魚骨文)과 더불어 우점문형식으로 파상점렬대문(波狀點列帶文)을 새기거나 꼬임무늬를 나타낸 것이 있고, 반원상(半圓狀)의 동심원(同心圓)형식을 이룬 것도 있다.

이러한 양상은 토기 외에 그물추 같은 도구에도 나타나고 있다. 우점문이 시문된 토기는 서기전 300년대에 우랄·시베리아·중앙아시아 지역에서 공통적으로 찾아볼 수 있다. 청동기시대에는 충청남도 아산 출토 검파형동기(劍把形銅器)의 테두리무늬에 석 줄로 띠를 이룬 우점문형식이 있다.

이렇듯 빗살 같은 시문구로 찍어서 무늬를 새기는 방법은 5, 6세기경 가야토기(伽倻土器)에서 쓰이고 있다. 그러나 이러한 기법은 점차 상감(象嵌) 등 새로운 시문기법에 밀려 그릇 표면무늬에서 사라지고 있다.

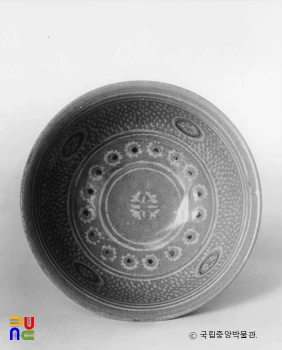

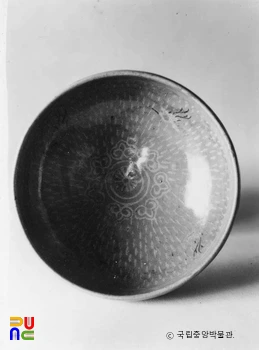

이러한 문양이 다시 출현하는 것은 고려 말에 퇴락한 상감청자(象嵌靑磁)에서이며, 다시 성행한 것은 15세기경 조선시대 분청사기(粉靑沙器) 인화문에서이다. 우점문은 빗점모양으로 된 빗살 같은 시문구로 7, 8개를 한 줄로 하여 그릇에 둘러졌다. 또, 철화분청(鐵畫粉靑)에서는 어문(魚文)에 비늘을 우점문으로 표현한 것을 볼 수 있다.