유광억전 ()

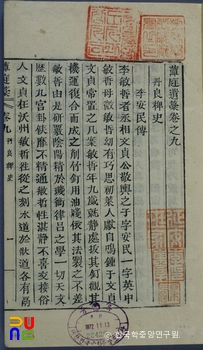

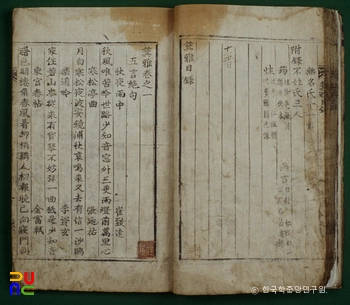

김려(金鑢)가 편찬한 『담정총서(藫庭叢書)』 권22 「매화외사(梅花外史)」에 실려 있다.

유광억은 영남 합천사람으로 주1를 잘한다 하여 남쪽에서 이름이 높았다. 당시에는 과시를 팔아서 생활하는 사람이 많았다. 집이 가난하고 지위가 낮아 유광억도 과시를 파는 것을 업으로 삼았다. 날이 갈수록 유광억의 이름은 나라 안에 퍼졌다. 한번은 경시관(京試官)이 감사와 더불어 유광억의 글을 찾아내는 내기를 하였다. 이윽고 주2에서 유광억의 글인 듯한 것을 가려 뽑아 장원으로 삼고 다시 두 편을 더 뽑아 2위와 3위로 삼았다.

그러나 이름을 확인해보았더니 유광억의 것은 하나도 없었다. 몰래 그 내막을 조사해보니 모두 유광억이 돈을 받고 대작(代作)한 것으로 금액의 다과에 따라 등급을 차이나게 한 것이었다. 경시관은 감사가 이를 믿지 않을까 하여 유광억을 잡아오게 하였다. 경시관은 주3를 일으킬 생각은 아니었으나, 유광억은 스스로 두려워한 나머지 친척들을 모아 함께 술을 마시고는 몰래 물에 빠져 죽었다.

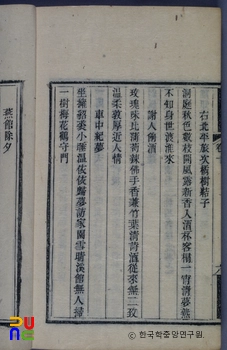

「유광억전」의 첫 번째 특징은 주4 「열전(列傳)」의 변체형식(變體形式)을 취하고 있는 점이다. 유광억의 인정기술(人定記述: 주인공의 내력을 전의 서두에 기록하는 것)로부터 작품이 시작되지 않는다. “천하가 법석대며 이(利) 때문에 오고 이 때문에 가니 세상에서 이를 숭상한 지가 오래이다. 그러나 이 때문에 사는 자는 반드시 이 때문에 죽는 법이다. 그러므로 군자는 이를 말하지 않고, 소인은 이에 죽음을 건다.”라는 이(利)를 경계하는 말에서부터 시작된다. 그리고 수요가 있은 뒤에 공급이 있다는 “외사씨왈” 이하의 논평 다음에 유광억의 행적이 기술되고 있다.

두 번째 특징은 유광억의 행적에 대한 비판을 되풀이하고 있는 점이다. 유광억의 행적에 대한 기술이 끝난 다음에 유광억의 죽음이 마땅한 것이라는 “군자왈” 아래에 당대의 논평을 소개하고, 이어 “매화외사왈” 다음에 저자 자신의 평결(評結)을 싣고 있다. 저자는 여기에서 “유광억과 같은 자는 또한 그 마음을 팔아먹은 자가 아니겠는가?”라 하여 유광억을 비판하는 것에만 그치지 않고 “법에는 뇌물을 준 자나 받은 자나 같은 죄를 받는다.”고 하여, 유광억으로 하여금 글을 파는 행위를 하도록 만든 사회에도 비판을 가하고 있다.