기아 ()

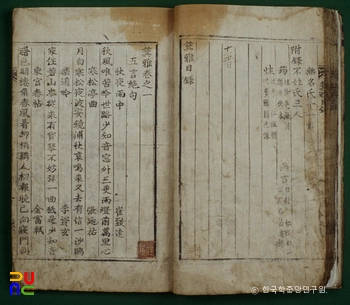

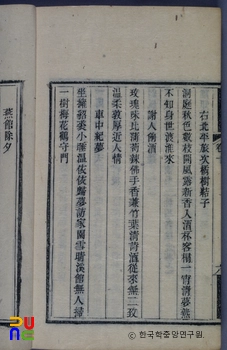

14권 7책. 동활자본.

‘기아’는 조선의 바른 시가(詩歌)라는 뜻이다. 남용익이 대제학의 자리에 있을 때에 간행한 책이다. 『국조시산(國朝詩刪)』 이후에 조선 후기에 널리 읽힌 시집이다.

『기아』는 권두에 1688년에 쓴 편찬자의 서문이 실려 있다. 신라 말의 최치원(崔致遠) · 최승우(崔承祐)에서부터 조선 현종 때의 김석주(金錫胄) · 신정(申晸) 등에 이르기까지 497가(家)의 각체시(各體詩)를 선집하였다.

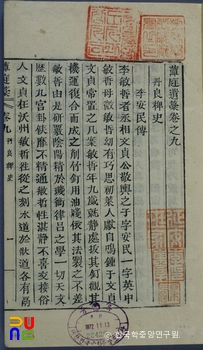

1688년에 운각(芸閣)의 필서체자(筆書體字)로 간행하였다. 『기아』의 서문 및 호곡집(권15)의 ‘무자제석만기(戊子除夕謾記)’에 “운각에서 주조한 활자를 여기에서 처음으로 사용하여 인쇄하고 배포하였다.”라는 기록이 있다. 그러므로 이 운각활자가 『기아』를 간행할 때에 처음으로 사용된 것을 알 수 있다.

『기아』의 서문에 따르면, 이 책의 편성에 기본자료가 된 것은 『동문선』 · 『청구풍아(靑丘風雅)』 · 『국조시산』 등인데, 『동문선』은 박이부정(博而不精)하고 그 속편은 실린 시편이 별로 많지 않으며, 『청구풍아』는 정이불박(精而不博)하고 그 속편은 근거가 분명하지 않으며, 『국조시산』은 자세하기는 하나 조선 초기부터 선조 때까지로 한정된 것이어서 수미(首尾)가 완비되지 못한 흠이 있기 때문에 이 세 권 중에서 번다한 것은 깎고 소략한 것은 보태었으며 『국조시산』 이후의 것은 명가의 시문집 중에서 후세에 전할 만한 것을 취했다고 하였다.

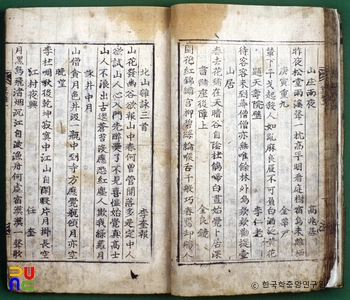

『기아』의 구성은 권1에 오언절구, 권2∼4에 칠언절구, 권5·6에 오언율시, 권7∼10에 칠언율시, 권11에 오언배율 · 칠언배율, 권12에 오언고시, 권13·14에 칠언고시를 싣고 부록을 붙였다.

『기아』의 체재는 『당시품휘(唐詩品彙)』의 예에 따라 주1 · 주2 · 규수 · 잡류(雜流) · 무명씨의 작품은 각 시체의 끝에 덧붙였다. 불성씨(不姓氏) 3인은 책 끝에 부록하고 있다., 이들은 모두 반역을 꾀한 혐의로 죽었기 때문에 그 이름만 쓰고 성은 붙이지 않은 것이다.

『기아』는 전체적으로 『청구풍아』나 『동문선』에 비해 고시와 배율이 금체시(今體詩)의 율시보다 상대적으로 적다. 그리고 잡체시(雜體詩)는 전혀 고려되지 않고 있다. 남용익은 이 책에서 편찬자의 취향이나 편견에 사로잡히기 쉬운 선시자(選詩者)가 아닌 시대의 풍상과 시가(詩家)의 소장(所長)을 사실 그대로 인정한 편집자로서의 임무에 충실하고 있는 느낌을 준다.

『기아』는 조선 후기의 대표적인 시선집으로서 귀중한 자료적 가치가 있다. 1980년 아세아문화사에서 『한국한시총서』 제2권으로 영인하고 간행하였다.