윤관 ()

함허 기화(涵虛己和, 1376~1433)는 조선 초기의 억불 정책하에서 불교 사상을 계승하고 불교의 장점을 내세운 고승이다. 속성은 유(劉)이고 성균관에서 배운 뒤 1397년 회암사(檜巖寺)에서 나옹 혜근(懶翁惠勤)의 제자 무학 자초(無學自超)에게 출가하고 그 법을 이었다. 1421년 세종의 명으로 왕실 원당인 대자암(大慈庵)에 주석하였고, 1431년 문경 봉암사(鳳巖寺)를 주1하고 1433년에 입적하였다. 득통(得通)이라는 호도 썼으며 선승으로서 『어록(語錄)』을 남겼을 뿐만 아니라 경론에 대한 주석서도 썼고, 유명한 호불 논서인 『현정론(顯正論)』을 지었다.

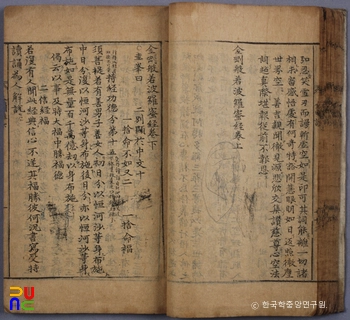

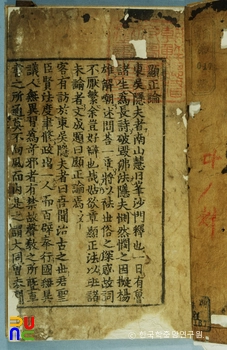

『금강경(金剛經)』을 10개의 문(門)으로 나누고 문답 형식으로 해설을 붙인 책이다. 주2에 따른 8문의 설정이라는 독특한 분과 방식이 특징이며 『금강경』의 구조와 내용을 쉽게 파악할 수 있다. 구성은 서분(序分), 정종분(正宗分), 유통분(流通分)으로 되어 있고, 정종분을 다시 8문으로 분류하여 총10문으로 설정하였다. 정종분의 8문은 「의리기신문(依理起信門)」, 「의오기수문(依悟起修門)」, 「성행취과문(成行就果門)」, 「인과원융문(因果圓融門)」, 「법통미래문(法通未來門)」, 「의리불적문(依理拂迹門)」, 「현승권지문(現勝勸持門)」, 「환시불적문(還示拂迹門)」이다. 이는 주3 수행과 깨침의 주4이라고 하는 수증(修證)의 순차로 되어있다. 특히 능력이 뛰어난 상근기를 위한 「차제개시(次第開示)」, 그 다음의 중근기와 하근기를 위한 「누루이설(累累而說)」로 8문을 다시 구분하여 근기에 따라 각각 설명한 점이 주목된다. 처음 마음을 낸 이를 위해 이 책을 지었다고 밝힌 것처럼 근기에 따른 인과(因果)의 차이를 설명하고 적합한 수행 및 증득 방안을 제시한 것이다.

조선 초의 고승 함허 기화의 『금강경윤관』은 『금강경』을 10개의 문으로 나누고 문답 형식으로 해설을 붙인 책이다. 발심 수행과 깨침의 증득을 말하는 수증의 순서로 상 · 중 · 하의 근기에 따라서 8문을 설정한 것이 특징이다. 기화의 『금강경오가해설의(金剛經五家解說誼)』가 기존의 『금강경』 해석에 주석과 설명을 붙인 것이라면, 본서는 저자의 이해방식 및 입장이 보다 분명히 드러나 있으며 『금강경』의 구조 및 사상의 핵심을 일목요연하게 파악할 수 있다.