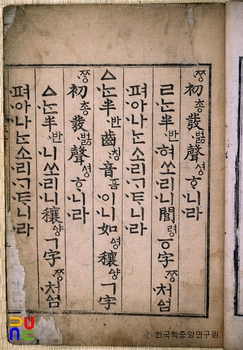

음장 ()

음장은 한 음성이나 음성결합체의 발음에 소요되는 시간이다. 국어에서는 ‘눈[眼] : 눈[雪], 말[馬] : 말[言]’ 등에서 단음과 장음의 차이로 의미를 구별한다. 『표준어규정』의 표준발음법 제3장에서는 단어의 첫음절에서만 장음을 인정하고 있다. 단음절 형태소로 된 용언 어간의 장음이 모음으로 시작되는 어미와 결합하면 단음화한다. 용언의 피동형·사동형이나, 하나의 기식군으로 발화하는 구의 제1음절 이하의 음절에서 단음화를 입는다. 두 음절이 한 음절로 수의적으로 줄 때에 잃어버린 한 음절의 음장을 장음화로 보상한다.

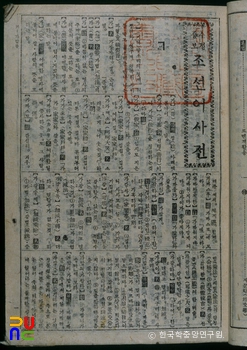

현대국어에서는 단음(短音)과 장음(長音)과의 차이가 의미를 구별하여주는 음운론적 기능을 가지는 운율적 자질로서의 자격을 지닌다. 눈[眼] : 눈[雪], 말[馬] : 말[言], 밤[夜] : 밤[栗], 천(千) : 천(옷감), 시(時) : 시(市) 등과 같은 단음과 장음과의 대립이 존재한다.

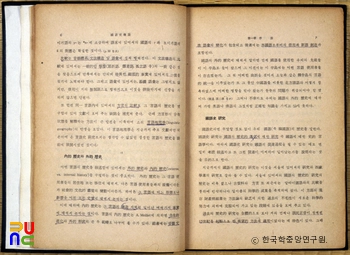

음장의 해석은 현재 두 가지의 견해가 있는데, 그 하나는 음장이 음운론적 자질로서 기능한다고 보아 장모음과 단모음과의 대립을 이루는 운율적 자질로 보는 견해이고, 또 하나는 음소적 단위에 얹히는 운소(韻素)로서 보는 견해이다. 후자의 경우에는 그 얹히는 단위가 모음인가 음절인가 하는 문제가 있다.

『표준어규정』의 표준발음법 제3장에서는 단어의 첫음절에서만 장음을 인정함을 원칙으로 하면서, ‘반ː신반ː의(半信半疑), 재ː삼재ː사(再三再四), 반ː관반ː민(半官半民), 선ː남선ː녀(善男善女), 전ː신전ː화(電信電話)’ 등과 같은 경우에는 제2음절 이하에서도 장음을 인정하고 있다.

단어의 첫음절이 장음일 경우에 일반적으로는 그 장음이 환경에 따라 단음으로의 교체를 보이지 않는다 : 속+이→[소ː기], 감ː기+를→[감ː기를], 더ː럽+어→[더ː러워], 걸ː치+어→[걸ː처] 등.

그러나 단음절(單音節)의 주1로 된 용언어간이 장음일 경우에는 모음으로 시작되는 어미와 결합할 때에 그 장음이 단음화(短音化)함이 원칙이다 : 열ː+어→[여러], 감ː+아→[가마], 신ː+어→[시너], 쏘+아→[쏘ː아], 괴+어→[괴ː어] 등. 물론 여기에 ‘끌ː다, 떫ː다, 벌ː다, 썰ː다, 얻ː다, 작ː다’ 등의 예외가

용언주2의 피동형 · 사동형의의 경우에도 ‘열리다(<열ː다), 감기다(<감ː다), 신기다(<신ː다), 쏘이다 (<쏘ː다), 괴이다(<괴ː다)’ 등과 같이 일반적으로 단음화를 입었는데, 여기에도 ‘끌ː리다, 벌ː리다, 썰ː리다, 없ː애다, 웃ː기다’ 등의 예외가 존재한다.

단어 이상의 구성인 구(句)를 하나의 기식군(氣息群)으로 발화할 때에도 ‘그 사ː람→[그사람], 작ː은 그ː림→[자ː근그림]’ 등과 같이 기식군의 제1음절에서만이 음장을 유지하고 그 이하에서는 모두 단음화를 입는다.

단음이 장음화하는 경우가 있는데, ‘보+아→[보아∼봐ː], 기+어→[기어∼겨ː], 되+어→되어∼돼ː], 두+어→[두어∼둬ː], 쑤+어→[쑤어∼쒀ː], 잇+어→[이어∼여ː]’ 등과 같이 두 음절이 한 음절로 수의적으로 줄 때에 그 잃어버린 한 음절의 음장을 장음화로 보상하는 보상적 장모음화가 흔히 실현된다. 한 단어 안에서 볼 수 있는 ‘마음∼맘ː, 가을∼갈ː, 내일∼낼ː’ 등의 경우와 평행되는 현상이다.

용언활용에서의 보상적 장모음화에도 ‘오+아→[와], 지+어→[지어∼저], 찌+어→[찌어∼쩌], 치+어→[치어∼처]’ 등의 예외가 있다.

음장은 음운론적 기능 이외에 정의적 기능을 보이기도 하는데, 이 때에는 ‘큰ː집’과 ‘큰 집’에서처럼 미세한 의미차를 부여하려는 초점이 되는 단어의 첫음절을 장음화한다.

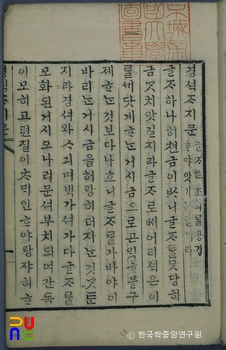

역사적으로 보아 장음은 성조 중에서 ‘ : 눈(눈ː), : 묻 · 고∼무 · 러(묻ː고∼물어), : 얻 · 다∼ : 어 · 더(얻ː다∼얻ː어)’ 등과 같이 상성(上聲)과 대체로 대응되는데, 이도 어휘에 따라 또는 방언에 따라 일치하지 않는 경우가 있다.