인로왕탱화 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

불교에서 죽은 영혼을 극락세계로 인도하는 인로보살을 그린 불화.

내용

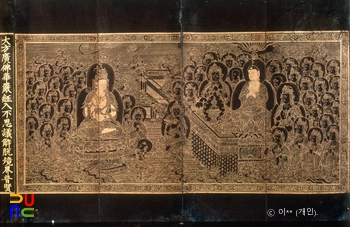

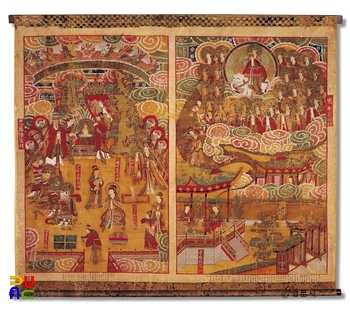

인로보살(引路菩薩)이라는 명칭이 기재된 경전은 아직까지 발견된 바 없지만, 중국 주1에서 발견된 당 말~송 초에 제작된 인로보살도 6점의 존재는 늦어도 당대(唐代)에는 인로보살 신앙이 성행하였음을 알려준다. 인로보살은 죽은 자의 영혼을 극락으로 인도하는 역할을 맡은 보살로, 한 손에 바람에 흩날리는 번을 쥐고 있는 모습이 가장 큰 특징이다. 인로보살이 번을 지물(持物)로 삼고 있는 있는 이유에 대해서 아직까지 명확한 근거는 밝혀진 바 없지만, 바람에 흩날리는 번의 모습을 통해 인로보살의 동감(動感)을 강조함으로서 왕생자들을 극락으로 안내하는 그의 움직임을 부각시키기 위한 의도와 관련이 있었을 것으로 추정한다.

한국에서 인로보살은 조선의 감로도에서 화면의 상단에 아미타불, 관음보살, 지장보살과 더불어 등장하는 모습이 가장 보편적이며, 인로보살이 왕생자들을 반야용선(般若龍船)에 싣고 아미타불에게 인도해주는 반야용선도(般若龍船圖)에서 그의 존재와 역할이 확실하게 드러난다. 단독 주2으로는 수륙재와 같은 야외에서 열리는 의식법회의 주3을 위한 번화(幡畵)로 제작된 사례들이 있다. 또한 49재이나 주4와 같은 망자와 관련된 의식에서 '나무대성인로왕보살(南無大聖引路王菩薩)’이라 쓴 번기(幡旗)를 제작하여 금당에 내걸기도 한다.

참고문헌

단행본

『조선시대 감로탱』(통도사성보박물관, 2005)

논문

임영애, 「조선시대 감로도에 나타난 인로보살 연구」(『강좌미술사』 7, 한국미술사연구소, 1995)

주석

집필자