정시자전 ()

고려 후기 식영암(息影庵)이 지은 주1 작품.

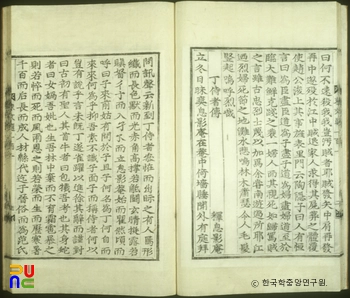

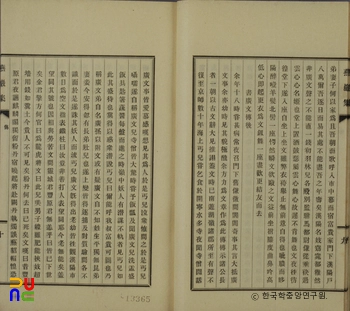

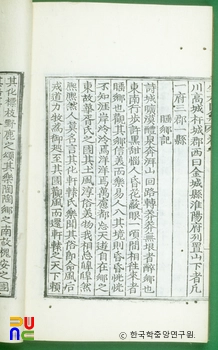

『동문선』 권101에 전하고 있으며, 지팡이를 의인화한 작품이다. 이 작품은 고려시대의 여타 가전들과는 좀 다른 파격적인 것이다. 일반적으로 서두에서 성명과 가계를 얘기하지만, 본전에서는 작가가 입동(立冬)날 새벽에 졸고 있는데 어떤 사람이(정시자) 찾아왔다고 하면서 그 형상을 기이하게 묘사하고 있다. 혹자는 이를 올챙이라고 했으나, 자세히 보면 지팡이임을 알 수가 있다. 이어 작가가 묻고 정시자가 대답하는 형식으로 줄거리를 전개하고 있다.

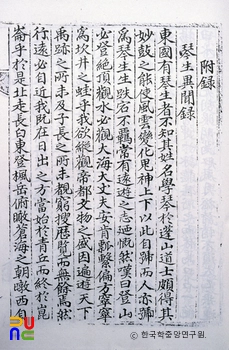

먼저 작자가 성(姓)의 유래와 찾아온 목적, 시자(侍者)라고 부르는 이유 등을 물은 데 대해, 정시자가 자기의 부모와 생애 그리고 찾아온 연유 등을 차례로 대답한다. 아비는 포희씨(包犧氏), 어미는 여와(女媧)인데 수풀 사이에 버려졌으나 풍수의 은혜로 성장하여 진(晋)나라 때에 범씨(范氏)의 가신이 되어 몸에 옻칠하는 기술을 배웠고, 당(唐)나라 때에는 조주(趙洲)의 문인이 되어 철취(鐵觜:쇠주둥이)라는 호를 얻었으며, 후에 정도(定陶) 땅에 놀면서 정삼랑(丁三郞)을 만나 성을 받았다고 하였다.

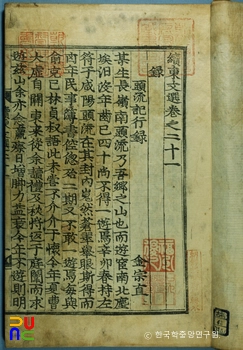

단 그의 직책은 사람을 부축해서 모시는 것인데 그 사람을 만나지 못해 천하를 떠돌아 다니다가, 하늘이 그의 기구한 운명을 불쌍히 여겨 화산(花山)에 가서 스승을 받들어라 하므로 찾아왔다고 하였다. 받아달라는 청에 대해 작자는 정시자의 여러 미덕을 들어 스승이 될 자격이 없다고 거절하고 다른 화산으로 가라고 하며, 자신은 박이나 오이처럼 여기에 매인 몸이어서 정시자만 못하다고 노래를 부르는 것으로 끝을 맺었다.

이 작품은 작자가 수도(修道) 과정에서 느끼는 갈등을 지팡이의 속성을 통해 표출한 것으로 볼 수가 있다. 즉 여러 미덕(壯 · 勇 · 信 · 義 · 智 · 辨 · 仁 · 禮 · 正 · 明)을 갖추고 길이 살아 늙거나 죽지 아니하는 정시자의 인물됨을 기리는 한편, 작자 자신도 정시자와 같이 되고자 하는 염원을 보인 것이다.

또한 당시의 사회상과 관련하여 사람을 부시(扶侍)하는 시자를 통하여 중생을 인도한다는 크나큰 사명감을 가지는 승려를 비유적으로 표현함으로써, 부패한 불교사회의 단면을 고발하고 승려와 지도층에 자각과 반성을 촉구하고 있는 것도 이해할 수 있다.

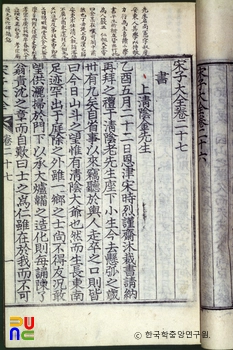

서두부의 파격, 꿈을 가설(假說)한 몽유록(夢遊錄)의 형식, 사건의 기술보다도 대화 위주의 전개방식, 평결부의 사신왈(史臣曰) 대신 불교의 게송식(偈頌式)의 노래 등은 고려시대의 다른 가전에서 한 걸음 진전된 형식적 특징이다.