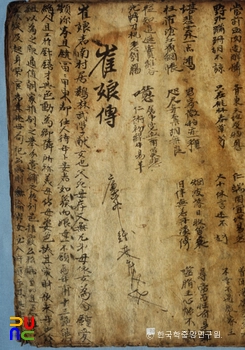

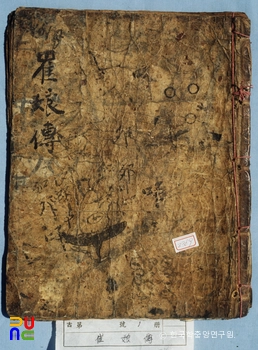

최랑전 ()

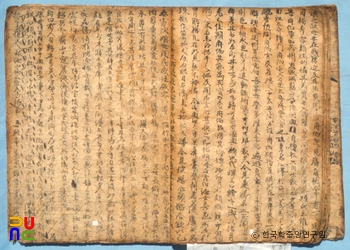

「최랑전」은 이여택과 최랑의 사랑 이야기를 다룬 애정전기소설이다. 남주인공 이여택이 실존 인물이고, 작품 속 행적이 사실과 일치하므로, 이여택과 최랑의 사랑 이야기 역시 실사였다고 보는 것이 일반적인 시각이다. 「최랑전」은 두 종의 한문 필사본이 전한다. 하나는 단국대학교 율곡기념도서관 소장본으로 이전에 김동욱 교수가 소장하고 있었던 것이며, 다른 하나는 이수봉 교수 소장본이다. 이 가운데 선본(善本)은 이수봉 소장본이다. 다만 이수봉 소장본은 현재 원본의 행방이 묘연하여, 이를 저본으로 삼은 박용식 번역본으로 볼 수밖에 없는 상황이다. 그런데 이 번역본은 오자(誤字)가 많다.

계림부(雞林府)주1의 최랑(崔娘)은 무학생(武學生) 최헌(崔獻)의 외동딸로, 홀어머니 밑에서 자랐다. 최랑이 13세에 재색을 겸비하였으므로, 경주의 사인들은 최랑의 나이가 차기를 기다려 최랑을 첩으로 삼고자 하였다. 그러나 최랑의 어머니는 이를 허락하지 않고 나이 젊은 벼슬아치에게 딸을 시집보내려 하였다.

이때 노비 추쇄령이 내려졌는데, 최랑은 할머니가 노비였으므로 관아에 끌려와 노비로 전락할 신세에 몰렸다. 계림부백(府伯)이 최랑을 보고 안타까워하던 차에, 의형제였던 주2태수 이여택이 찾아와 최랑을 보고 반하여 그녀를 주3 주었다. 계림부백의 주선으로 이여택은 최랑을 첩으로 맞아들이게 되었는데, 최랑은 아직 성숙하지 못했으므로 혼인날 초야(初夜)에 남녀의 정을 나누지 못하였다.

얼마 후 이여택은 파직을 당하여 가족을 데리고 떠나게 되었다. 그는 내년 봄에 최랑을 데려가겠다고 약속했다. 그러나 2년이 넘어서야 최랑에게 편지를 보내어, 자신이 안주통판(安州通判)에 제수되었으니 최랑이 서울로 오면 데려가겠다고 전하였다. 최랑은 12일 만에 서울에 도착하였으나, 이여택은 이미 임지로 떠난 뒤였다. 그녀는 서울에서 하루를 묵고 다시 길을 떠나 13일 만에 안주에 도착하여 이여택을 만났다.

그런데 이여택은 최랑이 도착하기 전에 주4 아전을 다스리다가 죽음에 이르게 만들었다. 이로 인해 폭동이 일어났기에, 이여택은 최랑과 가족들도 돌보지 못한 채 경성으로 달려가 주5 최랑은 안주의 난리에서 목숨을 잃지 않고 서울로 돌아와 이여택과 다시 만났지만, 이여택을 걱정해 음식을 제대로 먹지 못한 데다 여독까지 쌓여 결국 죽음을 맞이했다.

이여택이 선산 곁에 최랑을 묻어 주고 최랑의 어머니에게 부고를 전하자, 최랑의 어머니는 딸의 시신을 옮겨 와 장사 지내고자 하였다. 경주 사람들이 최랑의 죽음을 슬퍼하여 「초혼사(招魂辭)」를 지어 불렀다.

「최랑전」은 실사를 바탕으로 한 소설이라고 할 수 있다. 남주인공 이여택은 효종 대의 실존 인물이다. 『승정원일기(承政院日記)』에 따르면 이여택은 1653년(효종 4) 6월 22일에 흥해 군수로 임명되었다가 1656년 2월 1일에 주6, 다시 1657년 8월 14일에 평양 판관(平壤判官)에 제수되었다. 또한 『승정원일기』 1657년 10월 12일 기사에는 폭동 사건이 보인다. 한편 작품에는 계림부백의 이름이 언급되지 않고 있는데, 『경주선생안』에 따르면, 당시의 경주 목사는 이천기(李天基)일 가능성이 높다. 여주인공 최랑과 관련된 기록은 발견되지 않았으나, 만약 이여택과 최랑의 만남이 실제로 있었던 일이라면, 이여택과 최랑이 경주에서 만나고 헤어진 것은 이천기가 부임한 1655년 10월 18일 이후부터 이여택의 주7 날짜인 1656년 2월 1일 사이에 벌어진 사건이다.

「최랑전」에는 이여택의 나이가 명시되어 있지 않지만, 최랑과 만난 1655년에 그의 나이는 51세였다. 「최랑전」의 작자는 이여택과 최랑을 애정 전기소설의 남녀 주인공처럼 만들기 위해, 이여택의 나이를 실제보다 적어 보일 수 있도록 서술했고 최랑을 재주와 미색을 겸비한 여성으로 형상화하였다. 그러나 실상을 추측해 보면, 이여택은 권속을 데리고 흥해로 부임한 51세의 관료로, 여색을 탐하는 인물이었을 가능성이 높고, 최랑은 별다른 재주는 없는 13세의 아리따운 소녀에 불과했을 것이다. 한편 작자는 안주에서 이여택이 최랑을 버리고 도망했는지, 아니면 둘이 상봉한 후 따로 떨어져 있을 때 난리가 일어났는지를 명확하게 서술하지 않았고, 최랑이 안주에서 죽지 않고 이여택을 찾아 서울로 온 것으로 그리고 있다. 최랑의 죽음과 관련된 서술 역시 실사 그대로라고 보기는 어렵다. 「최랑전」은 이여택과 최랑의 순수하고도 비극적인 사랑 이야기로 보이지만, 실제 사건은 작품에 서술된 것과는 같지 않았을 것이다.

「최랑전」의 창작에 가장 큰 영향을 미친 작품은 『전등신화(剪燈新話)』의 「애경전(愛卿傳)」이다. 「최랑전」에는 「애경전」의 여주인공인 나애애(羅愛愛)가 언급되고 있기도 한데, 두 작품은 여주인공의 형상, 서사 전개, 비극적 결말 등에서 매우 유사한 면모를 보인다.