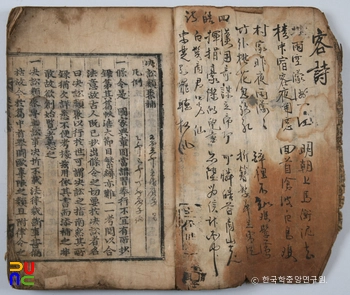

포쇄 ()

포쇄는 책이나 옷 등의 습기를 햇볕과 바람에 말리는 건조 행위이다. 책을 거풍시켜서 습기를 제거하여 부식 및 충해를 방지시킴으로써 서적을 오랫동안 보존하기 위한 목적으로 시행되었다. 우리나라에 전래하는 서적의 포쇄에 관한 기록 중 가장 오래된 것은 고려 공민왕 11년(1362) 8월의 기록이다. 이는 왕이 홍건적을 피해 복주·청주 등지로 피난 가 있을 때 유도감찰사가 사고에 수장되었던 실록사고를 포쇄한 것이다. 조선시대에는 실록의 포쇄를 엄격히 하고, 그 기록을 남기기도 하였다. 임진왜란 전후부터 조선 말까지 포쇄를 위하여 사관이 파견된 경우는 모두 234회나 된다.

폭서(曝書)라고도 한다. 포쇄는 고도서에 한한 문제인데 책을 주1시켜서 습기를 제거하여 부식 및 충해를 방지시킴으로써 서적을 오랫동안 보존하기 위한 것이다. 조선지나 중국지는 충해나 부식이 심하여 포쇄가 필요하지만, 주2로 된 도서는 정기적인 포쇄가 필요없다.

우리 나라에 전래하는 공사(公私) 서적의 포쇄에 관한 기록 중 가장 오래된 것은 고려 공민왕 11년(1362) 8월의 기록이다. 홍건적이 개경을 함락시키자 왕은 복주 · 청주 등지로 피난가 있을 때 유도감찰사(留都監察司)가 사고에 수장되었던 실록사고(實錄史藁)를 포쇄한 것이다.

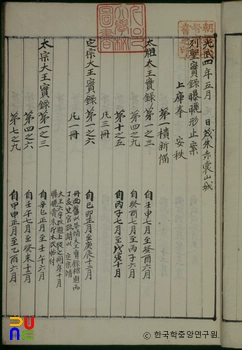

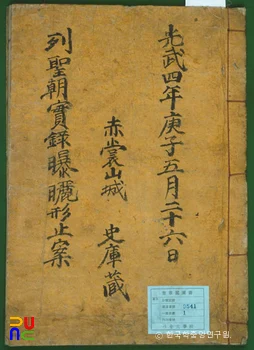

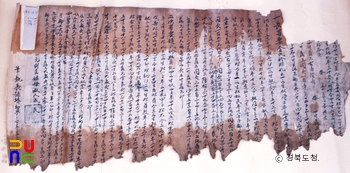

조선시대에는 실록의 포쇄를 매우 엄격히 하였으며, 포쇄하면서 점검하고 그 기록을 남기기도 하였다. 그 기록이 『실록포쇄형지안(實錄曝曬形止案)』이며, 해당 사고(史庫)와 춘추관(春秋館)에 각각 보관되었는데 임진왜란 전후부터 조선 말까지 포쇄를 위하여 사관이 파견된 경우는 외사고(外史庫)가 모두 234회나 된다.

조선시대의 포쇄식년은 과거식년(科擧式年)과 같이 격 2년으로 진술축미년(辰戌丑未年)에 시행하도록 하였다. 시간이 지나면서 포쇄하러 가는 연로의 백성들에게 끼치는 피해도 많아졌고, 헌종 이후에는 국내외 사정으로 3년마다 하는 정식(定式)마저 지키지 못하여 5년 또는 10년에 한 번씩 포쇄하는 일도 있었다.

포쇄식년에는 다른 정무의 중복을 피하여 봄 · 가을에 청명한 길일(吉日)을 택하여 포쇄하였는데, 장마철을 지난 8, 9월이 가장 많았고 3·4·10월에도 많이 시행하였다. 실록포쇄는 춘추관에서 담당하였으므로 춘추관사고의 실록은 춘추관당상이, 외사고에는 기사관(정6품∼정9품)이 파견되었다.

이 기사관은 예문관원인 주3와 예문관원이 아니면서 사관을 겸임한 주4가 맡았다. 한편, 지방의 도사와 수령으로서 춘추를 겸하여 제수받은 자는 외춘추(外春秋)인데, 이 외춘추는 외사고를 개고(開庫)할 수 없었다.

포쇄절차는 사관이 사고에 당도하여 관복의 하나인 흑단령(黑團領)을 입고 사배(四拜)한 다음 개고하였고, 사고 내를 살펴본 뒤 책궤를 열었다.

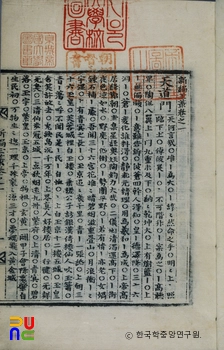

서적을 꺼내어 포쇄청(曝曬廳)에서 포쇄하고 끝나면 먼지를 털고 책과 책 사이에 초주지(草注紙)를 2장씩 넣어 주5으로 싼 다음 다시 홍보(紅褓)로 싸서 궤 속에 넣고 봉안하는데, 이 때 천궁(川芎) · 창포(菖蒲)를 함께 넣는다.

이는 충해와 부식을 방지하기 위해서이며 궤 속에 넣고 주6한 다음 사고의 외문도 인봉하고 ‘모일인봉(某日印封)’이라고 기록한다. 한편, 민간에서는 7월 장마 뒤에 옷 · 책 · 곡식들의 습기를 말리고 거풍하는 습관들이 있었다.

「농가월령가」 7월령에는 “장마를 겪었으니 집안을 돌아보아 곡식도 거풍하고, 의복도 포쇄하소.”라고 하였다. 『동국세시기』 칠석조에 “인가에서 옷을 햇볕에 말린다. 이는 옛날 풍속이다.”라고 간단히 적고 있다.

지금도 중부지방 무속에서는 칠석날에 칠석맞이를 하는데, 단골 부인들이 모이면 무녀는 그 명다리들을 꺼내어 물동이를 타고 거풍하는 의식을 지낸다. 제주도에서는 7월 백중 무렵에 마불림제를 지냈는데 마는 곰팡이를 뜻하며, 이것은 신의(神衣)를 거풍하는 의식이었다.