하산집 ()

『하산집』은 고려대학교 도서관과 서울대학교 규장각한국학연구원에 2종의 필사본이 소장되어 있다. 고려대학교 소장본은 서명이 '하산유고(何山遺稿)'로 모두 12권 9책이다. 서울대학교 규장각한국학연구원 소장본은 서명이 '하산집(何山集)'으로 모두 4권 2책이다.

두 필사본에 수록된 작품을 서로 비교해 보면, 『하산집』에 수록된 작품은 모두 『하산유고』에 수록되어 있다. 특히 『하산유고』에 수록된 한시는 2,355수로 『하산집』에 수록된 한시보다 훨씬 많은 분량의 한시가 수록되어 있다. 이러한 사실로 볼 때 『하산유고』는 『하산집』의 초고본(草稿本)으로, 『하산집』 편찬의 저본(底本)이 된 책으로 보인다.

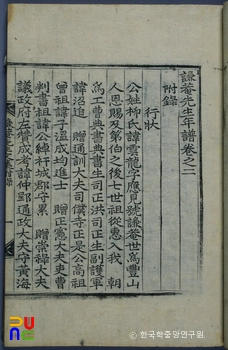

저자 최효건(崔孝騫)의 유고는 그의 사후 34년 뒤인 1714년(숙종 40)에 증손 최치성(崔致城, 16741718)에 의해 수습되어 문집으로 이루어졌다. 이 과정에서 최치성은 김창흡(金昌翕, 16531722)에게 원고의 산정과 문집의 서문을 부탁하였고, 김창흡은 저자의 원고를 산정하고 문집의 서문을 썼다.

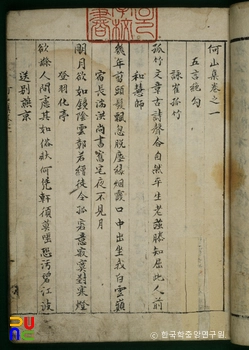

서울대학교 규장각한국학연구원 소장본 『하산집』을 중심으로 구성과 내용을 살펴보면 다음과 같다.

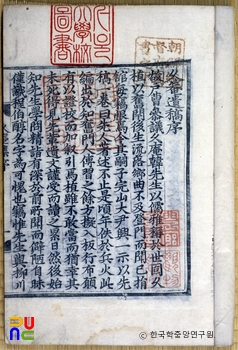

권수에 김창흡(金昌翕)의 서문이 있다. 김창흡은 서문에서 최효건에 대해 “진실로 꺼리고 삼가는 것을 벗어나 있으며 그대로 모방하는 것에 안주하지도 않았다〔是眞能脫略忌諱, 而不安於仍襲者也〕.”라고 평가하였으며, 그의 시에 대해서는 “백 년 만에 나타나는 창의적인 격조〔百年創格〕”라고 극찬하였다.

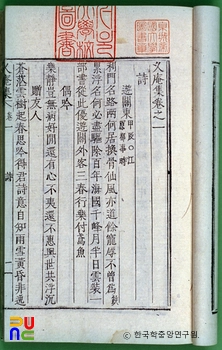

권1~3에는 시(詩) 367수를 비롯해 부(賦) 1편이 수록되어 있다. 권4에는 설(說) 1편, 서(書) · 서(序) · 기(記) 각 2편, 발(跋) 1편, 제문(祭文) 3편, 행장(行狀) 1편, 갈명(碣銘) 3편, 전(傳) 2편, 소(疏) 1편, 논(論) 2편, 잡저(雜著) 2편 등이 수록되어 있다.

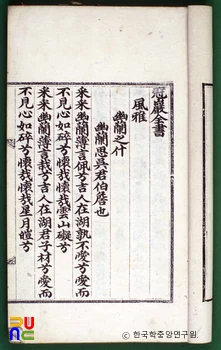

『하산집』에 수록된 시는 시론의 성격을 지니는 작품이 많다. 「영최고죽(詠崔孤竹)」에서는 시의 성조가 자연에 합하여야 한다고 하였으며, 「자창자화(自唱自和)」에서는 옛것을 좋아함이 옛것 자체는 아니라는 논리를 펴기도 하였다. 이밖에 허격(許格) · 이명구(李鳴衢) 등과 주1 시가 다수 수록되어 있어 저자의 교유관계를 살필 수 있으며, 자신의 곤궁한 신세를 슬퍼하는 「자도(自悼)」·「자조(自嘲)」·「구조부득(求糶不得)」·「탄식행(歎息行)」, 하층민에 대한 따뜻한 애정을 읽을 수 있는 「농민원(農民怨)」·「유민탄(流民歎)」 등의 작품이 있다.

『하산집』의 「포슬설(捕虱說)」은 우언을 이용하여, 이를 일시적인 고(苦)에 비유하여 도인(道人)의 바람직한 모습을 제시하였다. 발과 기는 주로 자신의 은일처에 대한 내용이다.

「산군전(山君傳)」은 호랑이를 의인화한 작품으로 인의에 바탕을 둔 정치를 제시하였다. 「유찬전(柳澯傳)」은 뛰어난 행실이 있지만 알려지지 않은 인물을 후세에 전하여야 한다는 장문의 서(序)와 함께 유찬의 행적을 형상화한 작품이다.

『하산집』의 「만언소(萬言疏)」는 1664년(현종 5) 10월 혜성의 이변에 대해 올린 상소로, 주2의 접견, 50세 이하자의 음사 불허, 군역의 경감, 불급한 요역의 폐지를 건의하고 있다.

논 2편은 모두 역사론에 해당한다.