하정초고 ()

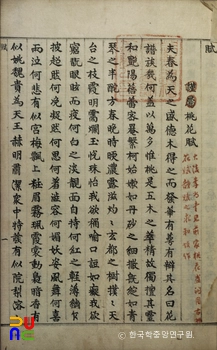

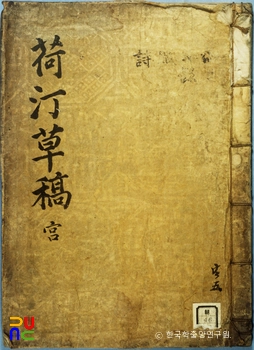

『하정초고(荷汀草稿)』는 조선 후기 문인 임교진의 시가와 산문을 엮어 1863년에 편집한 시문집이다. 총 5책의 필사본으로, 저자가 죽기 1년 전인 1863년에 스스로 편집한 책으로 추정된다. 부(賦)·시(詩)·서(序)·기(記)·설(說) 등 다양한 문체가 수록되어 있다.

불분권 5책의 필사본으로 궁(宮) · 상(商) · 각(角) · 치(徵) · 우(羽)로 이루어져있다. 권 1의 주1에는 각 권에 수록된 문체와 문체별 작품의 편 수를 기재한 「하정초고총목(荷汀草稿總目)」과 각 권에 수록된 작품명을 기재한 「하정초고목록(荷汀草稿目錄)」이 수록되어 있다. 이 책은 저자가 죽기 1년 전인 1863년(철종 14) 스스로 편집한 듯하다. 현재 국립중앙도서관에 소장되어 있다.

『하정초고』 1책은 부(賦) 2편, 시 147수, 2책은 시 137수, 서(序) 2편, 기(記) 5편, 3책은 주2 4편, 제문 5편, 서(書) 1편, 책(策) 1편, 주3 53편, 주4 12편, 주5 3편, 주6 · 상량문 · 전 각 1편, 4책은 설(說) 4편, 변(辨) 3편, 주7 2편, 행장 2편, 묘지 1편, 잡저 4편, 산언(散言) 46단, 5책은 학정(學訂) 등으로 구성되어 있다.

이 책에는 19세기 금강 유역에서 이루어졌던 조운(漕運)에 대한 견문과 체험, 풍경과 감회를 형상화한 작품들이 수록되었다.

서의 「소옹서(笑翁序)」는 허수(虛叟)와 자신의 대화체로 구성되어 있다. 임교진 자신이 여러 번 호를 바꾸었지만 실질에 상응함이 없어 차라리 소옹으로 하겠다는 호서(號序)이다. 계와 격은 대부분 주8이다. 「삼정대책(三政對策)」은 1862년(철종 13) 왕이 삼정의 보완책을 재야 학자에게 물은 것에 대한 답이다. 「대소년답인투지연격(代少年答人鬪紙鳶檄)」에서는 연싸움의 의의를 풍속과 함께 기록하고 있다.

시 「십무규훈해(十毋閨訓解)」에는 '여자가 마땅히 해야 할 행실과 옛날의 어진 부녀 중 스승으로 삼을 만한 인물의 기사를 모아 한글로 번역하여 한 책으로 엮고 『규학(閨學)』이라 한 바 있으나 내용이 주9. 마침 이면승(李勉昇)이 적은 열 조목 여자의 금지된 행실을 딸이 구하여오자, 그 뜻을 상세히 적고 한글로 번역하여 쉽게 읽히도록 하였다.'라는 내용을 담고 있다. 「사강시(史綱詩)」는 서와 칠언 192구로 되어 있다. 1848년에 지은 것으로, 중국 고대로부터 근세까지의 역사를 읊은 주14이며, 필요한 대목마다 주를 상세히 달았다. 아동들이 입으로 외워 역사와 주15를 숙지하도록 배려한 듯하다.

설 중에 「정전설(井田說)」은 주10의 제도를 정밀하게 분석한 글이고, 「기설(碁說)」은 바둑의 의의를 적은 것이다.

잡저는 대부분 도학(道學)과 학문의 자세에 대한 것이나, 주11 등의 과학 기술에 대한 기록도 실려 있다. 「학정」은 주13의 문자이다. 이뿐만 아니라 「오륜가(五倫歌)」와 「도덕가(道德歌)」에 대한 기록도 보인다. 저자 임교진이 지은 한글 가사 내지 시조로 추정되나 작품은 전하지 않는다.

『하정초고』의 「삼산지(三山志)」는 서와 「월촌산지(月村山志)」 · 「시포산전지(市浦山前志)」 · 「시포산후지(市浦山後志)」 · 「구수동산지(九壽洞山志)」와 주16로 구성되어 있다. 기존의 풍수설을 이기의 원리로 절충하여 묘터를 잡은 이유를 설명한 글이다.