혜성 ()

태양계 안에는 기체나 먼지가 덩어리로 뭉쳐 있는 것이 있다. 이러한 뭉치들은 태양계의 끝이라고 할 수 있는 외곽에 있다.

그 거리는 태양으로부터 약 10만 천문단위(AU)나 되므로 대단히 차가운 공간에 위치하여 작은 얼음덩이처럼 되어 있다.

이렇게 먼 거리에 있는 얼음덩이 중에는 태양이나 큰 행성들의 인력으로 천천히 태양을 향해서 움직이기 시작하다가, 토성이나 목성의 궤도 근처까지 접근하게 되면 그 속도도 빨라질 뿐만 아니라 온도도 높아져서 얼음이 녹아 기체덩어리로 변한다.

이 때가 되면 부피도 굉장히 커지고 또 태양빛을 반사시키는 양도 많아지므로 지구에서 볼 수 있게 된다. 이것이 혜성으로서의 처음 모습이다. 그러나 별들처럼 반짝거리지 않기 때문에 별들과는 쉽게 구별되며(망원경으로), 아직도 태양에 가깝지 않기 때문에 꼬리는 생기지 않는다.

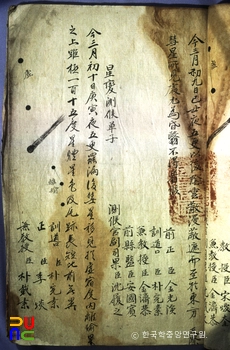

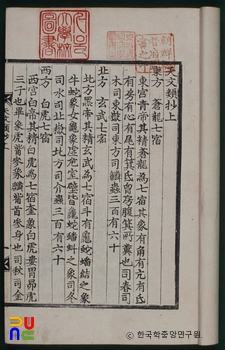

고대 중국과 우리나라에서는 이와 같은 상태의 혜성을 패(孛)라고 하였는데, 패에 대해서 “사방으로 빛을 내는 것을 패라고 한다. 밤 모경(某更)에 모수도내(某宿度內)에서 패성이 보인다.”라고 기술하고 있다.

한편, 혜성이 목성의 궤도를 넘어 화성이나 지구에 접근하게 되면 태양의 복사압으로 인해서 기체의 일부가 밀려나면서 꼬리를 만든다. 이 때가 되면 살별 또는 꼬리별이라고 하는 혜성이 되며, 꼬리의 방향은 언제나 태양을 향한 방향과는 대략 반대방향이다.

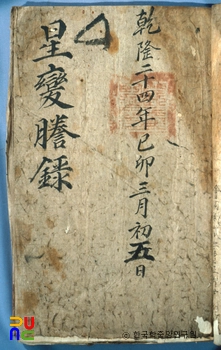

조선시대의 혜성에 대한 정의는 다음과 같다.“편지(偏指)한 것을 혜라 한다. 혜의 빛은 태양으로부터 전해져서 생긴 것이다. 따라서 저녁에 보이는 혜성의 꼬리는 동(東)을 가리키고, 새벽에 보이는 혜성은 서(西)를 가리킨다.”

이 혜성을 관측한 기록은 지극히 과학적인데, 그 예는 다음과 같다. “밤 모경에 혜성이 모수도내에 보이다. 모수도내에서 이동된 것이 보이고, 색깔은 무엇이고, 꼬리의 길이는 모성(某星) 근처에서 모척(某尺)이 되다.” 이와 같은 양식의 관측기록이 조선시대에는 많이 남아 있다.

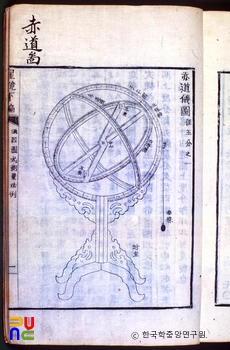

혜성이 지구와 금성()의 궤도를 넘어서 태양에 더 접근하게 되면 혜성의 꼬리가 두 개로 분리되는 경우가 생기는데, 그 중 하나는 거의 직선으로 곧게 뻗어 있고, 또 다른 하나는 곡선으로 휘어져 보인다. 직선으로 보이는 꼬리는 기체로 된 것이고, 곡선으로 보이는 꼬리는 먼지나 작은 입자들로 된 것이다.

이와 같이, 꼬리가 두 개로 갈라져 보이는 혜성은 오래 전부터 따로 구별하여 치우기(蚩尤旗)라고 불렀는데, 그 겉모양이 흡사 옛날 깃발처럼 보였던 탓으로 짐작된다. 『서운관지(書雲觀志)』에는 치우기에 대하여 “혜와 같은 종류로서 꼬리의 끝이 휘어져 보이는 것이 기(旗)의 모양을 한 것이다.”라고 기술하고 있다.