회병문집 ()

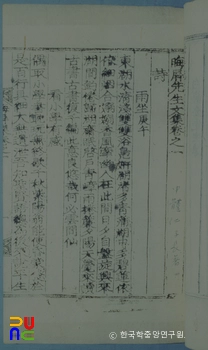

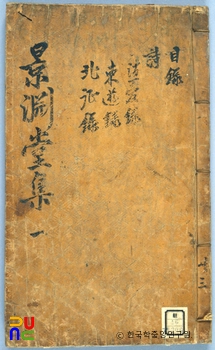

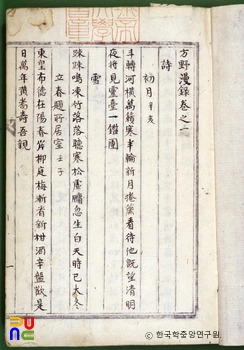

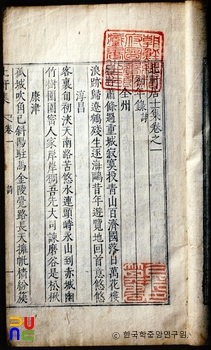

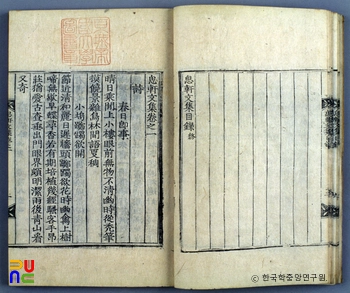

『회병문집』은 조선 후기 학자 신체인의 시와 산문을 수록한 시문집이다. 도학 연구에 전념한 그의 학문과 사유가 집약된 12권 6책의 목판본이다. 시 220수와 서간 119편을 비롯해 기, 제문, 묘지명, 잡저 등 다양한 글이 수록되어 있으며, 학문적 질의응답과 성리학 경전 해석, 이단 비판, 일상과 자연에 대한 시적 성찰 등이 중심을 이룬다. 특히 『심경강록』과 『주서강록』에 대한 학술적 토론, 천주교 비판문인 「천학종지도변」, 경전 오류를 지적한 「독서류록」은 그의 학문적 깊이와 비판적 시각을 보여 주는 대표적인 글들이다.

12권 6책의 목판본이다. 국립중앙도서관, 한국학중앙연구원 장서각 등에 소장되어 있다.

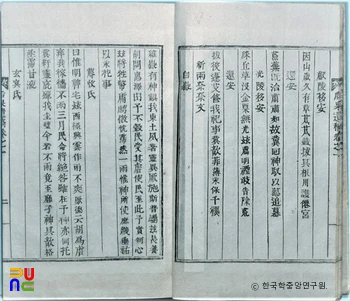

권1에 시 220수, 권2∼5에 서(書) 119편, 권6에 잡저 10편, 권7에 서(序) 9편, 기(記) 12편, 권8에 지발(識跋) 12편, 잠명(箴銘) 4편, 상량문 4편, 권9에 제문 21편, 묘표 2편, 권10에 묘지명 12편, 묘갈명 3편, 비문 2편, 권11에 행장 9편, 전(傳) 1편, 권12에 부록으로 행장 1편 등이 수록되어 있다.

시는 시체(詩體) 구분 없이 저작 연도별로 편차되어 있으며, 1750~1811년에 지은 시가 수록되어 있다. 그중 일상생활 속 감회를 읊은 「우좌(雨坐)」, 「육월십육야(六月十六夜)」와 자연경관을 묘사한 「월출(月出)」, 「가산(架山)」, 「간수(澗水)」 등이 있으며, 이상정, 이술정(李述靖), 소응천(蘇應天) 등에 차운한 시나 이경록(李經錄), 김종헌(金宗憲), 조상변(趙相抃) 등에 대한 만시도 다수이다.

서(書)는 이상정, 김낙행(金樂行), 임필대(任必大), 이병모(李秉模), 채제공(蔡濟恭) 등과 주고받은 편지들이다. 학문의 방법이나 학문하는 도중 생긴 의문에 대하여 묻는 내용으로 구성되어 있다. 또한 『주서강록간보』의 간행이 마무리되었지만 잘못된 부분을 지적하여 수정할 것을 알리는 내용이나 『심경강록간보(心經講錄刊補)』의 내용을 논하는 편지와 같이 성리서와 관련한 책들을 대상으로 학문적 견해를 주고받은 편지도 많다.

잡저 중 「종손조응자사(宗孫祖應字詞)」는 종손에게 조응이라는 자에 대해 풀이하고 경계하는 글이며, 「창명집구도(牕銘集句圖)」는 선현들의 잠언과 찬언들을 모아 『창명집』을 만들고 그림을 그려 넣은 것이다. 「천학종지도변(天學宗旨圖辨)」은 안정복(安鼎福), 이헌경(李獻慶), 조술도(趙述道) 3인의 천주교 변척(辨斥) 글을 읽고 그 글에 실려 있던 ‘천학종지도’가 사욕을 내세웠으므로 천주학이 이단임을 증명하고, 세 사람의 설을 보완하기 위해 1791년에 쓴 것이다. 『대학(大學)』, 『심경(心經)』, 『맹자(孟子)』 등 경서 및 전현들의 글에서 발견한 오류를 지적하고 저자의 의견을 첨부한 「독서류록(讀書謬錄)」도 있다.

서(序)는 병자호란 당시 남한산성에서의 일을 기록한 남헌(南礏)의 『난리일기(亂離日記)』, 종백형 신중인(申重仁)의 『귀동일고(龜洞逸稿)』 등에 대한 서문들이다. 기는 이사정(李師靖)의 신락당(新樂堂), 이술정의 사우당(四友堂), 홍천휴(洪天休)의 김비헌(金鎞軒) 등에 대한 것들이다. 제문은 종백형 신중인, 정준(鄭儁), 김낙행, 임필대, 장인 유후원(柳後元), 이상정, 종질 신정옥(申鼎沃) 등에 대한 것들이다. 박문엄(朴文淹), 김진호(金震頀), 권응생(權應生) 등에 대한 행장과 여말선초(麗末鮮初) 때 인물 김제해(金齊海)에 대한 전도 있다.