분향 ()

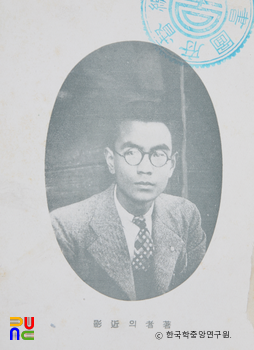

우리나라가 일본의 식민지가 되던 해에 태어난 이찬(李燦, 1910.1∼1974.1)은 일본 유학과 투옥 등으로 점철된 어두운 식민지생활에 이어 해방기에는 좌익시인으로 활동하고, 한국전쟁을 거쳐 북조선에서 활동하기까지 파란만장한 삶을 살았다. 북국 정서로 불리는 시적 정취를 일찍이 김소월과 백석, 또는 이용악과 김동환의 시에서 찾을 수 있었다면, 이찬은 그들의 시와 일정한 정서를 교환하면서도 변방의 비극적 실체에 적극적으로 다가감으로써 식민지 시대 삶의 구석과 그늘진 곳을 한 폭의 스크린처럼 보여주는, 가히 생생한 리얼리즘의 성취라 할 만한 시편들을 발표하였다.

이찬의 첫시집 『대망(待望)』(중앙서관, 1937)에는 슬픔과 고난의 모습이 각색되지 않은 날것 그대로의 생생한 모습으로 드러나 있어 북방의 거친 바람과 함께 독특한 아름다움으로 형상화된 미학을 보여준다.

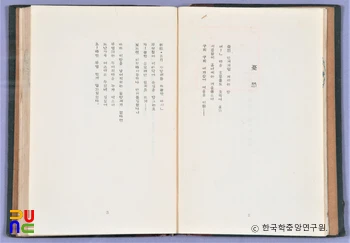

그러나 『분향』에서 이찬은 근대적인 것, 새로운 것에 대한 지향과 소망의식을 보여준다. 이와 같은 경향은 생활에 몰두하면서 회상하고 상기하던 옛날과 현실적인 민중의 삶에 대한 무관심으로 방향을 바꾸는 것이다. 더 이상 이런 의식 있는 활동을 하지 않고, 현실의 생활과 적절히 타협하는 것이다. 이러한 이찬의 시작 활동은 그가 이전에 보여주었던 생활과 운동에의 ‘분향’이자 ‘묘비’밖에 될 수 없는 것이다. 무산예술운동에 관심을 갖고 새로운 사상에 눈을 뜨면서 구시대의 유물과 잔재들을 묻었던 그가 이제는 자신의 몸과 정신과 자신의 과거를 묻고 있는 것이다. 자신을 장사까지 지낸 이찬은 자신의 모습을 새로운 곳에서 찾으려 하고, 그곳에서 자신을 위치 지으려 한다.

이찬은 이 시집에서 모더니즘계열의 시를 제작하며 적극적인 활동이나 행동보다 ‘생(生)’에 대한 고민을 하는 자신을 드러내고 있다. 여기에서 드러나는 좌절이나 절망은 일제 말의 암흑기를 살아온 많은 문인들에 풍미했던 허무주의, 타협주의와 관련이 있다.