고정지 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

조선시대 함경도에서 많이 생산되었으며 볏짚 · 보릿짚 · 귀리짚 등 벼과의 식물을 주원료로 하여 만든 종이.

내용

고정지(藁精紙)는 벼과의 단섬유 식물과 닥나무 등의 장섬유를 혼합해서 만든 종이로 원료에 마디가 있었기 때문에 고절지(藁節紙)로 기록된 경우도 있었으며, 황벽(黃蘗)으로 염색하여 황고지(黃藁紙)라고도 하였다.

고려 고종(高宗, 1211∼1278)의 사람인 김구(金坵)의 문집인 『지포선생문집(止浦先生文集)』에 보면 황고지라는 것이 있는 것으로 보아 조선 초기에 노란색의 고정지가 있었음을 알 수 있다. 그 후 조선의 여러 가지 사회·경제적 변화와 문화의 발전 등의 원인으로 인하여 종이에 대한 수요가 증가되었고, 이에 종이 만드는 일을 담당하는 관청인 조지서(造紙署)가 설치되었다. 조지서에서는 늘어나는 종이의 수요를 감당하기 위해 종이의 생산 및 확충에 힘썼을 뿐만 아니라 종이의 품질개량에도 힘써 고정지는 20세기 초까지 책지(冊紙)와 서화지(書畵紙) 등 일상생활 전반에 다양한 용도로 널리 사용되었다.

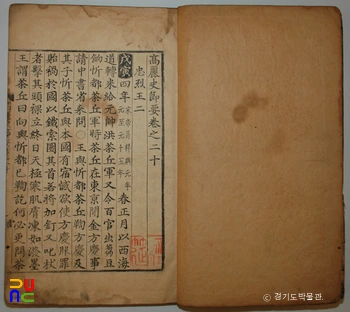

각 지방의 생활환경 조건에 맞는 원료 식물을 사용하여 만들었던 고정지는 대부분 후기로 갈수록 점차 보리나 귀리 등의 함량은 줄이고 만들기 편하고 어디서나 구할 수 있는 볏짚이 주재료가 되었다. 당시 공급이 모자랐던 종이 재료인 닥을 절약할 수 있는 효과적인 방안으로 널리 이용되었기에 현재까지 선장본(線裝本) 형태의 책으로 많이 전해지고 있다.

참고문헌

『지포선생문집(止浦先生文集)』

『색경(穡經)』

『임원십육지(林園十六志)』

『연산군일기(燕山君日記)』

『경종실록(景宗實錄)』

「고정(藁精) 혼합비율(混合比率)에 따른 한지(韓紙)의 물성비교(物性比較)」(정선영, 『한국펄프·종이공학회지』39집, 2007)

「고정지(藁精紙)에 대한 연구(硏究)」(정선영, 『서지학연구(書誌學硏究)』38집, 2007)

「조선시대(朝鮮時代) 고문서(古文書)에 사용된 종이 분석(分析)」(손계영, 『한국기록관리학회지』제5권 제1호, 2005)

집필자