백두산유록 ()

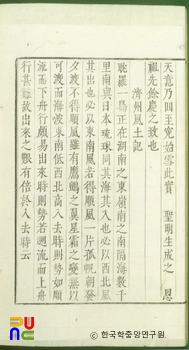

조선 후기에 박종(朴琮)이 지은 기행문. 저자의 문집인 『당주집(鐺洲集)』 권14 유록(遊錄)에 실려 있다. 「백두산유록」은 갑신년(1764년) 여름 신상권(申尙權)과 함께 5월 14일 을축에 산천도(山川圖) 한 장과 책 몇 권만 가지고 떠나 돌아오기까지 왕복 1,322리를 18일이나 걸려 답사한 기행수필이다. 형식은 노정 · 일시의 차례로 썼다. 백두산 주변의 여러 읍과 고적 · 풍토를 샅샅이 적고 있다. 그 내용은 다음과 같다.

두만강변 무산읍의 산보(山堡)인 번호노토부락고지(潘胡老土部落古地)와 갑령(甲嶺)과 소백산, 풍파(豐坡)에서의 주1의 극성, 장백산(長白山)과 천평(天坪)의 광활함, 그 서쪽의 백두산, 백두산 서남의 보타산(寶陀山) · 대홍단수(大紅丹水) · 소대류동(小大柳洞) · 주2 · 귀롱소(鬼隴所)와 삼지(三池), 천수동(泉水洞)과 주3 · 오라총관(烏喇總管) · 목극등(穆克登)의 분계비(分界碑).

천지의 장관과 크고 작은 돌봉우리 100여 개, 흑룡강 원두(原頭), 천지 북쪽의 후죽봉(帿竹峯), 녹운동령(綠雲東嶺)에 올라 바라본 백두산, 그 아래의 천평, 천평 끝의 남증(南甑) · 녹운, 그 아래의 소홍단(小紅丹)과 토문강(土門江), 주민이 사창(社倉)을 설치하고 사는 오암(烏巖)과 노평(蘆坪), 소대로평(小大蘆坪)과 정평(正坪), 압록강 서쪽의 후주(厚州)와 폐사군(廢四郡) · 강계(江界)를 답사하고 온촌(溫村) 종숙댁에서 자고 돌아오기까지의 견문을 적은 것이다.

「백두산유록」에서 특기할 것은 군사지리적 · 경제지리학적인 견해의 피력이다. 북으로 풍파에서 폐사군까지 1,000여 리의 땅은 공연히 폐기되어서 배는 찼는데 등이 비어 있는 것과 같다. 만일 호적(胡賊)이 백산(白山)에서 등부분의 허점을 노려 함경북도의 단천 · 길주 · 경성 · 부령 사이에서 갈라져 나온다면 연해(沿海) 여러 읍은 삼분오열되어 맥락이 불통하고 남북의 원수(元帥)가 비록 손자 · 오자의 병법이 있다 할지라도 속수무책일 것이라 하였다.

그래서 남단과 북쪽 여러 보성(堡城)의 토졸(土卒)을 내지에 모으고, 북도 유민(流民)을 장파(長坡)와 정평 사이에 이입시켜 수년 내에 토지를 개척한다. 백성을 풍부하게 한 다음에 장파 · 오암 두 곳에 읍을 설치한다. 그러면 북으로 무산을 관할하고 서쪽으로 갑산을 통할하여 서쪽 여러 보성을 내지에 있게 할 수 있다. 그리고 서토(西土)의 유민을 후주와 폐사군에 이입시켜 읍을 만들고 관(官)을 설치하면 오랑캐의 도적질을 막게 될 것이요 싸워도 이길 수 있을 것이라 하였다.

「백두산유록」은 백두산의 풍토 · 기후 · 이수(里數)와 방위 등을 자상하게 노정 순서에 따라 일기식으로 기록한 것이다. 백두산 주변 여러 읍의 1,000여 리에 걸친 버려진 땅에 대한 척토광민(拓土廣民)을 위한 이상과 포부, 군사상 방수지책(防守之策), 토지에 대한 감식안(鑑識眼) 등에서 그의 국토애 · 자연애가 역력히 엿보이고 있다. 앞으로의 국토통일과 경제개발에 있어 중요한 자료적 가치가 있는 문헌이다.