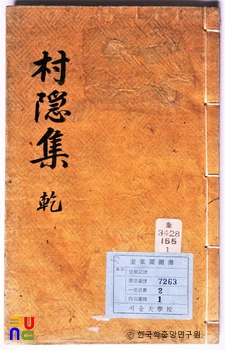

촌은집 ()

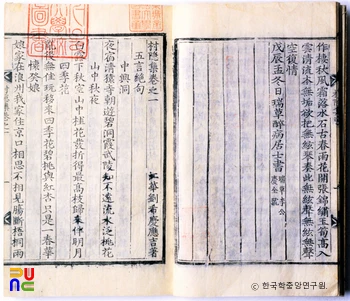

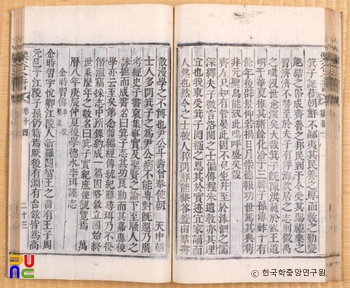

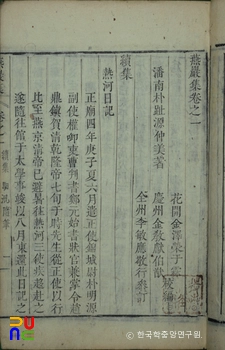

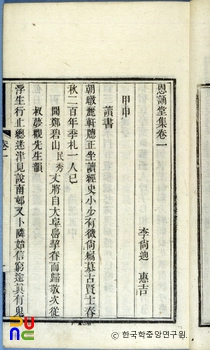

『촌은집』은, 권1에 오언절구 13수, 육언절구 4수, 칠언절구 132수, 오언율시 50수, 오언배율 5수, 칠언율시 37수, 오언고시 3수 등 총 244수가 수록되어 있다. 권2에는 부록으로 유몽인(柳夢寅)이 쓴 유희경에 대한 전(傳)과 김창흡(金昌翕)이 쓴 묘표, 홍세태가 쓴 묘지명, 남학명(南鶴鳴)이 쓴 행록(行錄)과 『동주집(東州集)』에 있는 유사를 실었다.

권3에는 기(記)와 서(序)가 실려 있다. 유희경이 여러 사대부들과 창수(唱酬)한 시가 함께 기록되어 있다. 그 가운데 「침류대기(枕流臺記)」에는 임숙영(任叔英) · 이수광(李睟光) · 조우인(曺友仁) · 김현성(金玄成)의 글이 있다. 침류대는 유희경의 집 뒤를 흐르는 시내에 돌을 쌓아 만든 대이다.

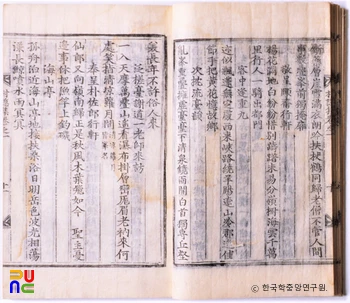

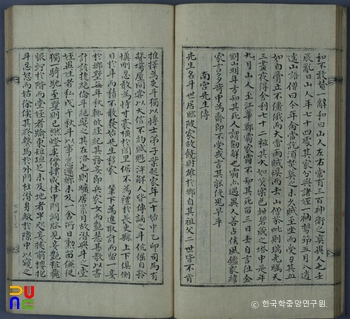

거기에서 여러 사대부들과 어울려 시를 지어 화답하였음을 말해주고 있다. 수창시는 임숙영이 서를 쓰고 임숙영과 차천로(車天輅) · 이수광 · 신흠(申欽) · 이달(李達) · 유영길(柳永吉) · 이안눌(李安訥) · 이식 · 이민구(李敏求) · 권필(權韠) · 이정귀(李廷龜) 등과 차운(次韻)한 시를 싣고 있다.

그 뒤에는 「수창시속록(酬唱詩續錄)」이 있다. 이식이 서를 쓰고 장유(張維) · 김상헌(金尙憲) · 최명길(崔鳴吉) 등 여러 사람의 시가 실렸다. 그리고 그 뒤에 「영국동림장도제영(寧國洞林莊圖題詠)」이라 하여 유노인에게 주는 시(贈劉老人)가 사연과 함께 실려 있다.

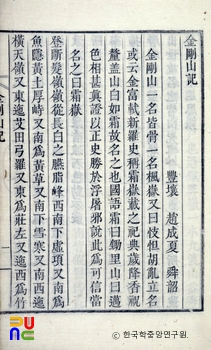

각 시에 적힌 사연을 보면 85세가 된 유희경이 그림을 그려서 여러 문인을 찾아가 시를 얻고자 하여 시와 함께 글을 적어준 것임을 알 수 있다. 『촌은집』은 이처럼 시에만 치우쳐 있어 주로 문에 치중한 사대부들의 문집과 대비된다. 이는 시에만 전념한 유희경의 일생을 반영하는 것이다. 그의 시는 하층민으로서 한시를 창작한 여항문학(閭巷文學)의 효시가 되었다. 규장각도서에 있다.