거영일기 및 계본등록 ( 및 )

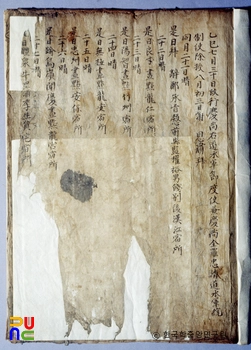

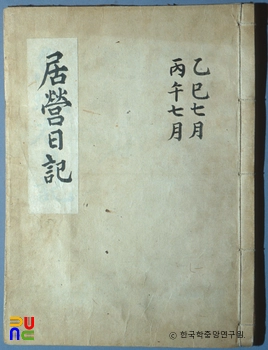

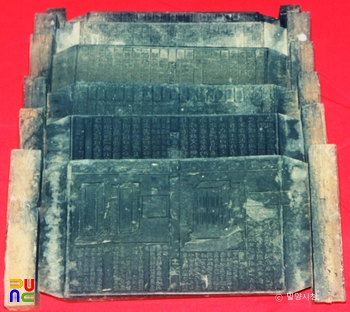

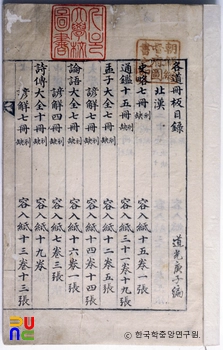

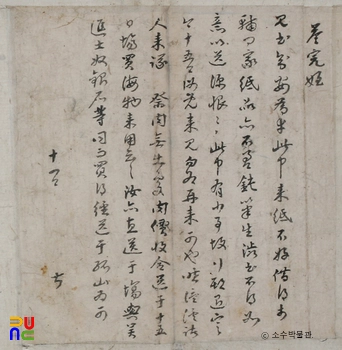

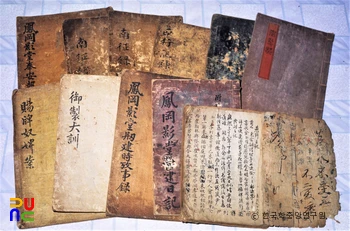

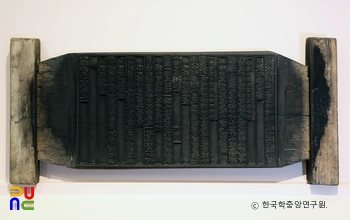

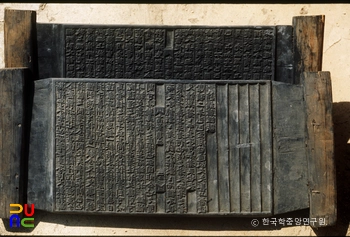

1995년 경상북도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 1980년에 지정된 142-1호는 『거영일기』 1책과 『계본등록』 2책이다. 『거영일기』는 이운룡 장군이 경상우도 수군절도사 겸 삼도수군통제사로 부임한 1605년(선조 38) 7월 30일부터 1606년 9월 1일까지 15개월 동안 하루도 빠짐없이 기록한 일기이다. 그는 1605년 7월 30일 도목정(都目政)에서 행경상우도 수군절도사 겸 경상전라충청도수군통제사에 제수되어, 사은숙배(謝恩肅拜)와 역사(歷辭)를 마치고 8월 29일에 도임하였다. 좌수사(左水使)와 동래부사(東萊府使)로부터 받은 왜(倭)와 관련된 정황, 만호(萬戶)나 대장(代將) 등 소속 군사에 대한 처벌의 경우, 풍수를 살피지 않고 함부로 배를 움직여 표류하고 잃어버린 경우, 수유(受由)를 기다리지 않고 함부로 행동한 경우, 그리고 그의 업무 중 중요한 부분이었던 군사와 전함(戰艦) 점열(點閱), 조선소(造船所) 순시 등이 기록되어 있다.

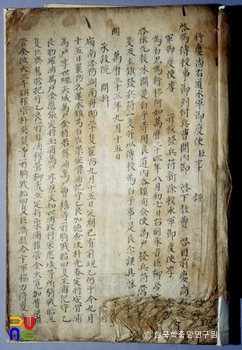

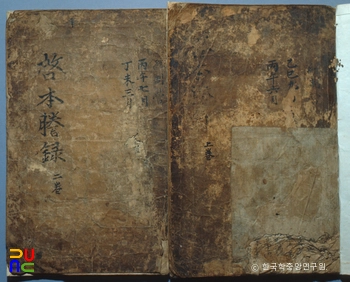

『계본등록』 2책 중 상권은 1605년 9월부터 1606년 7월까지, 하권은 1606년(선조 38) 7월부터 1607년(선조 39) 6월까지 수군통제사로서 국왕께 올렸던 장계(狀啓) 138건이 기록되어 있다. 이 문헌들에는 임진왜란 때 수군의 활약상과 화기(火器) · 전선(戰船)에 관한 기록 및 그 전후의 수군편제(水軍編制), 인물 · 훈련과정 · 방비상태를 비롯한 각 진(鎭)의 군비상황, 수군력 강화와 정비 등이 상세히 기록되어 있다.

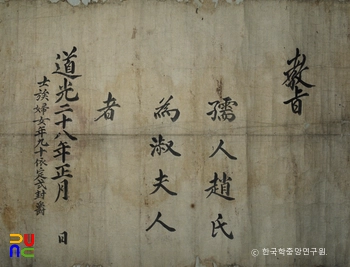

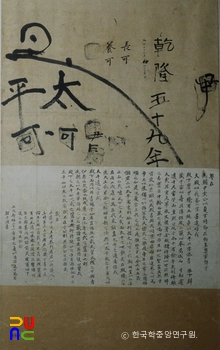

1995년에 지정된 142-2호는 교지(敎旨) 1매, 유서(諭書) 1매, 상서(上書, 等狀) 1매이다. 교지는 1607년 3월 2일 이운룡이 효충장의선무공신가선대부식성군(效忠仗義宣武功臣嘉善大夫息城君)에 책봉된 고신(告身)으로 전문(全文) 6행 33자이며 시명지보(施命之寶)가 찍혀 있다. 유서는 이운룡이 경상우도 수군절도사 겸 삼도통제사로 재임 중 병권을 장악한 일선 지휘관에게 발병시(發兵時)의 징표(徵表)인 부절(符節, 密符)을 내리면서 하사한 것이다. 전문 10행 116자이며, 유서지보(諭書之寶)가 찍혀 있다. 상서는 1758년(영조 34) 11월 유생 유량을 비롯한 안동 · 영천 · 예안 · 대구 · 청도 · 밀양 등 경상도 22개 지역의 유림 408인이 연명(聯名)하여 경상도 관찰사에게 이운룡을 제향하는 사묘(祠廟) 창건을 소청(訴請)한 등장이다. 이를 접수한 관찰사의 제음(題音)에 따르면 이 소청은 받아들여지지 않았다. 본문 15행, 연명 50행이다.

경상북도 청도군 청도읍 원정리의 이우섭이 소장하고 있고, 1995년 경상북도 유형문화재로 지정되었다.

『거영일기』는 이운룡이 삼도수군통제사로 재직하면서 쓴 일기인 만큼 당시 그가 처리했던 일, 행정문서의 절차 등 삼도수군통제사의 업무를 구체적으로 파악할 수 있고, 임진왜란 후 왜의 동향을 살필 수 있다. 『계본등록』은 당시의 국방 · 수군제도 · 전선관계 등 전쟁사를 연구하는데 중요한 자료가 된다.