국문 ()

국문은 ‘국(鞫)’ 또는 ‘국지(鞫之)’라 하여 동사로 표현하기도 하는데, 왕의 명령이 있어야만 할 수 있다. 반역죄나 주1와 같은 중죄에 한하였으며, 죄인도 왕명에 의하여 주4된다는 점이 특징이다. 국문은 ‘ 고신(拷訊)’ · ‘ 고문(拷問)’ · 주5’ 등과 비슷한 의미로도 사용되지만, 형구를 쓰지 않고 심문하는 평문(平問)과 구별된다.

고려시대의 경우 1062년(문종 16)에 문하부 · 어사대 · 형부 등 세 기관의 관원이 모여 죄수를 주9하고 국문할 수 있도록 법제화하였다. 1101년(숙종 6)에는 남편의 계모를 살해하려고 몰래 계집종을 시켜 음식에 독을 넣은 강상죄인 김씨에게 어사대가 국문할 것을 청하는 것으로 보아 고려시대부터 왕의 허락 없이는 국문할 수 없었음을 알 수 있다.

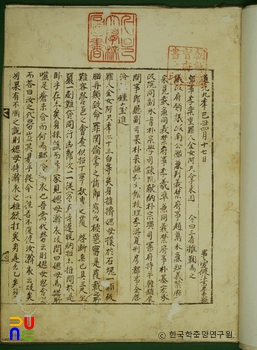

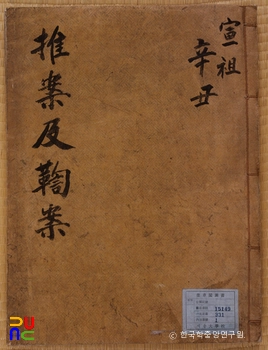

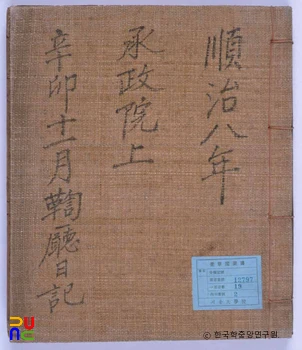

조선시대에는 고려 말기의 순군만호부(巡軍萬戶府)를 1402년(태종 2) 주6로, 1403년 의용순금부(義勇巡禁府)로 개칭했다가 1414년 의금부로 고쳐 왕명을 받들어 추국(推鞫)하는 일을 관장하였다. 즉, 의금부는 국왕 직속의 최고 법사로서 직위의 고하, 신분의 귀천을 불문하고 주2 등을 비롯하여 주8, 국가의 치안을 문란하게 하는 등의 중죄자에 대한 추국의 전담 관서가 되었다. 중대한 범죄인을 국문하기 위해서 따로 국청(鞫廳)을 설치하였으며, 사건의 중요성에 따라 삼성추국(三省推鞫), 주3, 친국(親鞫) 등으로 구분하였다. 삼성추국은 의정부, 사헌부, 의금부의 관원들이 주10하여 강상죄인을 국문하는 것이며, 정국은 대궐 안에서 대신 중에 임명된 주7이 법관이 되어 국문하는 것이다. 삼성추국과 정국은 모두 의금부에서 진행했다. 친국은 왕이 직접 참여하여 추국을 주관하는 국문을 말한다. 정국과 친국의 경우 궐내에서 진행되므로 국문할 장소를 별도로 정하며, 사건 조사에 앞서 궁궐로 올려 보낼 죄인의 명단을 정하는 절차가 추가되었다.