김타업 ()

김타업은 1913년 10월 4일 경상남도 밀양에서 태어났으며, 아버지는 김극서이고, 삼촌은 김치도이다. 김극서는 장구, 꽹과리, 재담, 춤 등에 두루 능해, 1900년대 보본계에서 꼭두쇠를 맡았던 인물이다.

김타업은 일본에서 유학하여 신무용을 배우고 1933년부터 유전양행에서 무용수로 활동하다가 귀국했다. 1936년부터 여러 악극단, 여성국극단, 창극단 등에 소속되거나 직접 단체를 조직해 공연했고, 해방 이후에는 충청남도 논산시 강경읍에 정착하여 예능 강사 생활을 했다. 1955년부터 밀양 지역 민속놀이의 복원 및 정립을 목표로 결성한 오삼 친목계의 구성원으로 활동했는데, 이 친목 모임은 1900년대에 아전과 평민, 주6 출신들이 어울려 만든 밀양 읍내 놀이계 ‘보본계’를 계승한 것이었다.

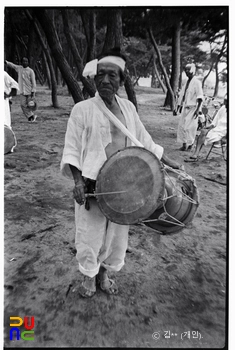

밀양 백중놀이가 국가무형문화재(현, 무형문화유산)로 지정된 이듬해인 1981년 기 지정 종목에 대한 보유자 추가 인정 심의가 이루어졌고, 당시 전수 조교 악사였던 김타업이 1982년 상쇠 부문 보유자로 인정되었다. 1981년 「문화재위원회 회의록」에 따르면, “50년 동안 밀양 백중놀이에 참가한 자로서 악사(상쇠) 예능이 우수”하다는 내용의 보유자 인정 사유가 기록되어 있다. 보본계에서 주1와 춤을 담당했던 이력이 고려된 것이다. 밀양 백중놀이의 문화유산 지정 초기에 보유자로 인정된 하보경과 김타업은 대를 이어 보본계 계원으로 활동했던 인물이다. 김타업은 부친 김극서에게 춤을 배우고 삼촌 김치도에게 장고와 꽹과리를 사사했다. 이후 국가무형문화유산 밀양 백중놀이 주2 보유자 박동영에게 주3, 장고가락, 주4을 전수했으며, 동일 종목 히줄래기춤 보유자 임순이에게 허튼춤과 병신춤을 전수했다.

한편, 김타업은 1983년 지역에 묻혀 단절 위기에 처했던 춤을 무대에 재현하는 ‘명무전’에서 휘쟁이춤을 공연한 것을 계기로 널리 이름을 알리기도 했다. 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽 등에 대비하여 개최한 1984년 ‘무용예술큰잔치’의 ‘민속무용의 밤’에서도 휘쟁이춤을 추었다. 휘쟁이춤은 상여가 나갈 때 운구 행렬 앞에서 주5을 쓰고 추었던 밀양 지역의 독특한 상례 의식춤인데, 1970년대에 국가무형문화재 승무 보유자 이애주에게 이 춤을 가르쳤다고 한다.

부산민속박물관에 장독대 뚜껑으로 만든 사장구가 소장되어 있는데, 이는 김타업이 1970년대에 만들어 밀양 백중놀이에 사용되었던 것으로 알려져 있다.

김타업은 1980년 제21회 전국 민속 예술 경연 대회에서 밀양 백중놀이로 국무총리상을 받았으며, 1983년 ‘명무전’에서 휘쟁이춤을 추어 공로상을 받았다.