농암잡지 ()

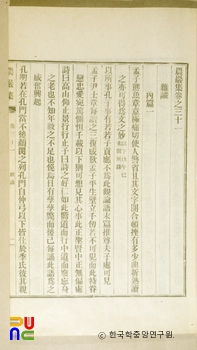

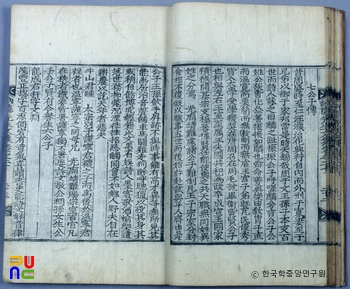

4권. 목활자본. 저자의 문집인 『농암집(農巖集)』 제31권에서 제34권까지에 수록되어 있다. 그의 아우 창흡(昌翕)이 1710년(숙종 36)에 여러 문인들과 함께 편집하여 목활자로 간행하였다. 그 뒤에 다시 판각하여 경상북도 안동 봉정사(鳳停寺)에 장판(藏板)하였다.

서(序)와 발은 없고 내편 3권, 외편 1권으로 나뉘어 있다. 모두 402항목으로 되어 있다. 내편은 주로 경학에 관한 저자 자신의 학술적인 의견을 개진한 것이고, 외편은 우리나라와 중국의 문학에 관하여 저자가 나름대로 비평한 글이다.

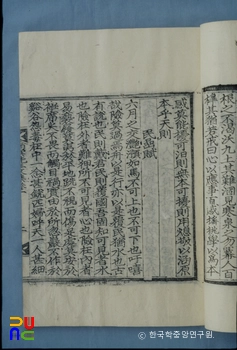

내편에는 경학 · 훈고에 대한 탁견이 많다. 여기서는 주자학 일변도의 고루한 생각을 벗어나 양명학 · 불교 등에 대해 언급한 글도 있다. 또한 우리나라의 이황(李滉) · 이이(李珥) · 서경덕(徐敬德) · 조식(曺植) 등의 학문에 대해서도 평가하고 있다.

외편에 있는 역대 각 문학가들에 대한 비평은 고문파(古文派) 문장가로서, 탁월한 시문비평가로서의 그의 안목을 후세 사람들로 하여금 재인식하게 하는 좋은 자료이다.

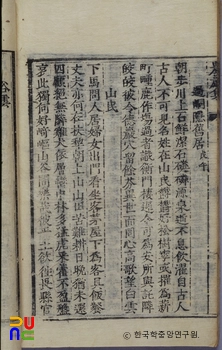

한유(韓愈) · 유종원(柳宗元) · 구양수(歐陽脩) · 소식(蘇軾) · 황정견(黃庭堅) · 왕세정(王世貞) · 모곤(茅坤) · 전겸익(錢謙益) 등 중국의 당 · 송 · 명 · 청나라의 시문 대가들로부터 이규보(李奎報) · 이색(李穡) · 장유(張維) · 이식(李植) · 이정귀(李廷龜) · 박은(朴誾) 등 우리나라의 시문 대가들에 이르기까지 김창협은 그의 특출한 혜안으로 그 장단점을 꿰뚫어보고, 또 상호비교하였다.

김창협은 송시(宋詩)에서 고사나 의론(議論)을 즐겨 쓰는 것을 시인의 큰 병통으로 여겨서, 그 시대에 송시의 유풍이 있음을 개탄하였다. 그리고 그는 일부러 당시(唐詩)를 닮으려고 할 필요는 없지만 시는 마땅히 당시를 배워야 한다고 주장하였다.

그는 또 “시는 성정(性情)의 나타남이고, 천기(天機)의 움직임이다.”라고 하여 성정과 천기를 결합시키려는 시론(詩論)을 제기하고 있다. 『농암잡지』는 중요한 한문학비평서이다.

오용원이 2005년 동국대학교출판부에서 이 책의 역주서를 냈고, 강명관이 2007년 소명출판사에서 『농암잡지평석』을 냈다.