도활자 ()

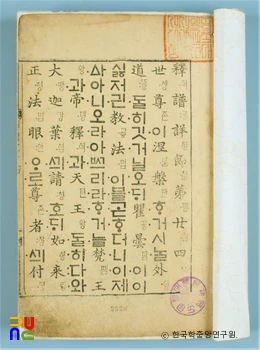

도활자는 조선시대에 흙을 재료로 만들어 구워낸 활자이다. 북송 1041~1048년에 필승이 흙활자를 만들었다는 기록이 있다. 조선에서는 영조 초기 황해병사 이재항이 도자기 흙을 사용해 활자를 만든 기록이 있다. 『삼략직해』(1722)가 도활자본인지 논란이 있다가 도활자본 완질 『동명선생집』(1737)이 발견되며 도활자본임이 확인되었다. 도활자본은 글자획에 나뭇결이 보이지 않고 획의 끝이 뭉툭한 편이다. 도활자의 실물은 1911년 조선총독부가 궁내부에서 가져간 200여 자를 국립중앙박물관에서 일제로부터 인수하여 보관하고 있다.

질그릇을 만드는 차진 흙에 물을 섞어 잘 찧어 네모꼴로 만들고 그 위에 글자를 새겨 두껍게 백랍(白蠟)을 칠한 다음 구워서 만든 활자이다. 흙을 재료로 하여 활자를 만든 것은 북송 때 심괄(沈括)이 엮은 『몽계필담(夢溪筆談)』에 나타나 있다.

그 기록에 따르면, 1041∼1048년간에 송나라의 필승(畢昇)이 차진 흙을 빚어 돈닢모양으로 얇게 만들어 그 위에 글자를 새긴 다음, 그 하나하나를 불에 구워 활자를 만들어냈는데, 이를 ‘교니활자(膠泥活字)’라 하였다.

우리나라에서는 언제 처음으로 도활자를 만들어냈는지 자세히 알 수 없으나, 『동국후생신록(東國厚生新錄)』에 비로소 도활자에 관한 기록이 나타난다.

그 기록에 의하면, 영조 초기 이재항(李載恒)이 황해병사(黃海兵使)로 있을 때 도자기 만드는 흙을 사용하여 직접 자본(字本)을 써서 만들어냈는데, 그 제조방법은 다음과 같다.

질그릇 만드는 찰흙을 곱게 빻아 느릅나무 즙액과 같은 물을 잘 섞어 고루 찧어 빚는다. 한편 이에 앞서 나무판을 사용하여 둥근 주판알 같은 구멍을 줄줄이 뚫고 그 뒷등의 흙이 나오는 곳을 쌍륙의 주사위와 같이 하여 네모꼴로 활자를 만들어냈다.

이것을 햇볕에 벌려 놓고 말린 다음, 『홍무정운』의 글자체로 자본을 당지(唐紙)에 써서 그 위에 뒤집어 붙이고 걸러서 새겨 백랍을 두텁게 칠한 뒤 불에 구워 활자 하나하나를 정교하게 만들어냈다. 이를 토주자(土鑄字)라 하였다.

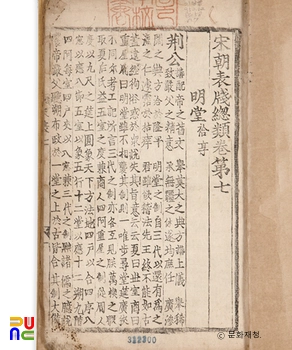

도활자의 인본으로는 아유가이(鮎具房之進)가 처음으로 『삼략직해(三略直解)』와 『경사집설(經史集說)』을 들었고, 이어 마에마(前間恭作)는 『옥찬(玉纂)』을 들었다.

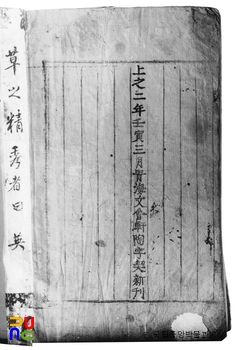

그 근거는 『삼략직해』의 권말에 적혀 있는 “상지2년(경종 2, 1722) 임인 삼월 청해 문회헌 도자계간(上之二年壬寅三月靑海文會軒陶字契刊)”의 간행기록에 의한 것이다.

그 발표 이후 이를 시인하는 이가 있는가 하면, 전적으로 부인하며 목활자로 보아야 한다는 주장이 나왔다.

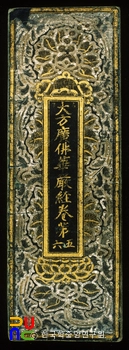

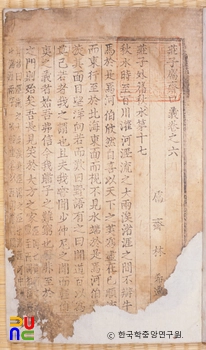

그런가 하면 긍정도 부인도 하지 않고 중용적 입장에서 이를 ‘전도활자(傳陶活字)’로 일컫는 이도 있어 정론이 없었다. 그러던 중 미국 컬럼비아대학 동아도서관의 화산문고(華山文庫)에서 김세렴(金世濂, 1593∼1646)의 『동명선생집(東溟先生集)』 도활자본 완질이 발견되었다.

그 책의 발문에 “정사(영조 21, 1737) 5월 초하루에 흙활자로 인쇄하기 시작하여 그 해 7월 그믐에 마치었다(丁巳五月初吉以土字開印同七月晦日畢役).”는 기록이 있어 알게 된 것이다.

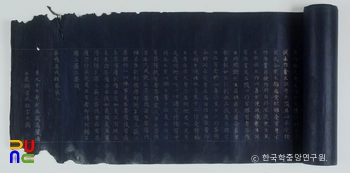

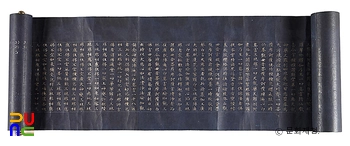

그 인본을 두루 실사해 볼 때, 어느 글자를 막론하고 글자획에 나뭇결이 보이지 않고, 먹색이 순연하며, 각자(刻字)할 때 반쯤 말린 다음 한 번에 칼질하여 새기기 때문에 나무활자의 경우와 달리 글자획의 끝이 뾰족하거나 예리하지 않고 뭉특하거나 둔탁한 편이다.

특히 파임획에서 그 특징이 잘 나타나 있다. 또한 글자 모양과 획의 굵기에서도 균정도와 새김의 기법 등이 나무활자의 경우와는 다른 특징을 보여준다. 위에서 든 『삼략직해』에서도 새김의 특징이 같게 나타난다. 도활자계(陶活字契)에서 새겨 찍은 도활자본임이 확실하다.

이 도활자의 실물은 1911년 6월 1일 조선총독부 취조국이 궁내부(宮內府) 소유의 규장각도서와 함께 활자를 인수한 인계서에 도활자 큰 자 96개, 작은 자 129개, 도합 225개가 적혀 있는데, 국립중앙박물관이 일제로부터 인수한 것은 200여 자인 것으로 발표되었다. 그 중에서 고 김두종(金斗鍾) 박사가 입수하여 소개한 두 개의 도활자를 보면 글자체가 방홍무정운자체(傍洪武正韻字體)이다.

몇 해 전 경상도 상주지방에서 나왔다는 도활자가 있는데, 이것은 『삼운성휘(三韻聲彙)』 인본의 글자체를 방불케 하는 큰자 활자이며 몸통의 중앙에 세로로 구멍이 뚫려 있다.

판을 짤 때 끈으로 꿰어 배자(글씨를 벌여 놓음)할 수 있도록 고안했던 것으로 여겨진다. 이것은 이규경(李圭景)이 『오주연문장전산고』에서 언급하였듯이 청나라 무영전의 취진판에서 영향을 받은 뒤 만들어진 것으로 여겨진다.