명미당집 ()

저자인 이건창(李建昌, 1852~1898)은 조선 후기에 태어나 개항기에 활동했던 문신이자 문장가이다. 5세 때부터 문장을 잘 지어 신동(神童)으로 명성을 떨치기도 했고, 15세의 어린 나이로 과거에 급제하기도 하였다. 19세 때부터 벼슬을 시작하여 한성부소윤 · 안핵사 · 승지 · 암행어사 등의 관직을 역임하였다. 정치적으로는 소론(少論)에 속하며 강화(江華)에 살면서 양명학(陽明學)을 가학으로 삼은 강화학파(江華學派)에 속한다. 이건창은 문장으로 이름이 높아 강위(姜瑋) · 황현 · 김택영과 함께 한말사가(韓末四家)로 손꼽히기도 하고, 김택영이 우리나라 역대 명문장가로 꼽은 아홉 명, 즉 여한구가(麗韓九家) 가운데 한 명이기도 하다.

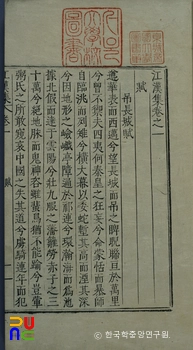

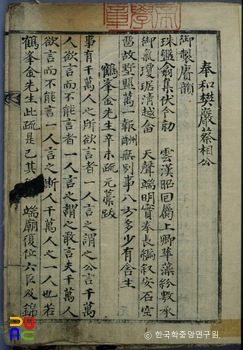

20권 8책의 주1본이다. 1917년 당시 중국에 망명하고 있던 김택영(金澤榮) 등에 의해 남통(南通) 한묵림서국(翰墨林書局)에서 간행되었다. 『명미당집』의 권두에는 김택영의 서문과 정오표가, 권말에는 동생 이건승(李建昇)과 안종학(安鍾鶴) 및 이엽(李爗)의 발문, 그리고 출판사항이 적힌 판권지가 있다.

이후 저자가 우리나라 붕당 정치에 대해 서술한 역사서인 『당의통략(黨議通略)』을 합본하여 영인한 『이건창전집(李建昌全集)』 상 · 하(아세아문화사, 1978)와 『명미당집』 중간본인 『명미당전집(明美堂全集)』 상 · 하(명미당전집편찬위원회, 1984)가 간행되었다. 다시 2016년에는 국역본 『명미당집』(연세대학교 국학연구원, 2016)이 간행되었고, 2018년에는 『명미당집』을 비롯하여 저자의 여러 저술을 한 데 묶은 『이건창전집(李建昌全集)』1-2(성균관대 대동문화연구원, 2018)가 간행되었다.

『명미당집』은 저자 사후에 아우인 이건승(李建昇)이 집안에서 소장하고 있던 초고를 바탕으로 수집하고 편차하여 산삭한 다음 김택영(金澤榮)에게 교정을 부탁하여 정고본(定稿本)을 만들었다. 이후 영호남의 여러 선비들이 뜻을 모으고 비용을 내어 당시 중국에서 망명 중이던 김택영 주관으로 1917년에 간행하였다. 김택영이 부친 문집 서문에는 이러한 저간의 사정이 잘 드러나 있다.

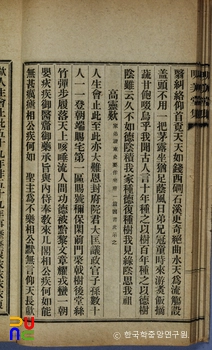

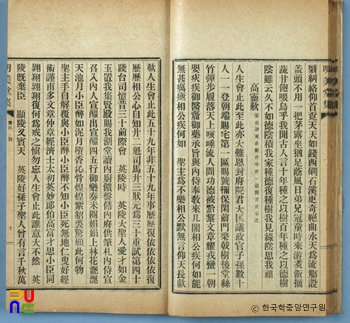

『명미당집』의 권1에 부 4편, 권2∼6에 시 419편, 권7에 소 8편, 권8에 서(書) 7편, 권9에 서(書) 5편, 서(序) 14편, 권10에 서(序) 9편, 기 16편, 권11에 기 7편, 논 5편, 권12에 발 4편, 설 9편, 서사(書事) 3편, 권13에 잡저 9편, 권14에 잡저 3편, 제문 18편, 권15에 제문 3편, 애사 2편, 가전(家傳) 2편, 전 6편, 권16에 전 4편, 명 7편, 찬 1편, 권 17에 행장 1편, 행략(行略) 2편, 사략(事略) 3편, 권18에 사략 2편, 묘표 1편, 가지(家誌) 3편, 권19에 묘지명 12편, 권20에 묘갈명 14편, 보유(補遺) 2편이 수록되어 있다.

시는 시기와 상황에 따른 독립된 시 묶음 15편으로 나누어져 있고, 각 묶음에는 ‘한거수초(閑居收草)’ · ‘북유시초(北游詩草)’ · ‘북행음권(北行吟卷)’ · ‘남천기은집(南遷紀恩集)’ 등의 이름을 붙였다. 이건창의 시에는 여러 지방을 암행하거나 외직(外職) 또는 귀양 갔을 때, 백성의 고초를 보고 읊은 시가 적지 않다.

산문은 전통적인 고문(古文)의 여러 문체가 고루 실려 있다. 그 가운데 편지글 「답우인논작문서(答友人論作文書)」는 고문 작법론을 구체적으로 제시한 글로 잘 알려져 있다. 「백이열전비평(伯夷列傳批評)」에서는 본문에 상세한 주석을 붙이고 분석하면서 옛사람의 글을 제대로 읽는 방법을 제시하는 등, 일종의 구체적인 고문 비평론을 제시하기도 하였다. 「당의통략서(黨議通略序)」에서는 우리나라 전래의 당쟁 전말을 상세하게 밝히고 있다. 이상과 같은 글은 저자의 문학관과 역사관을 잘 보여주고 있다. 또한 이건창은 인물에 대한 관심도 높았던 것으로 보이는데, 「청은전(淸隱傳)」에서는 김시습(金時習)과 김인후(金麟厚)의 불우한 일생을 다루기도 하였고, 「유수묘지명(兪叟墓誌銘)」에서는 의지할 곳 없이 짚신 삼는 일을 하다가 쓸쓸하게 죽음을 맞이한 평범한 이의 일생을 다루기도 하였다. 김택영이 선집한 『여한구가문초』에는 그의 산문 가운데 12편이 실려 전하고 있다.

이건창의 인물됨에 대해서 『명미당집』을 간행한 김택영은 서문에서 “공이 조정에 있을 때의 곧은 절의와 같은 것은 후세의 역사가들이 마땅히 기록할 것이니 여기에서는 우선 생략한다. 공은 또 시가(詩歌)에도 뛰어나서 백거이(白居易)의 기풍이 있었는데 지금 역시 상세하게 기록하지 않음으로써 그 문(文)에서 성취한 것이 시보다 중함을 밝히고자 한다.”라고 평가하였다. 이 견해에 따르면 이건창이 시에 있어서도 뛰어난 이였지만, 문이 시보다 더 높이 평가받았음을 짐작할 수 있다. 『명미당집』은 이건창의 문학론과 함께 문학 창작의 실제를 확인할 수 있다는 점에서 의미 있는 자료이다.