무민당문집 ()

저자인 이여규(李汝圭, 1713∼1772)의 자는 군집(君執), 호는 무민당(无悶堂), 본관은 울산(蔚山)이다. 평생 선비로 지내면서 학식과 덕행으로 후진 교육에 힘썼다는 평가를 받는다.

4권 2책. 목판본.

저자가 세상을 떠난 지 8년 후에 아들인 이낙민(李樂民)이 부친의 시문을 수습하여 같은 집안 사람이자 학자인 이양오(李養吾, 1737∼1811)에게 교정과 서문을 요청하였고, 1781년(정조 5)에 교정을 마치고 서문도 작성하였으나 간행되지는 못한 듯하다. 이후 저자의 현손인 이경호(李敬浩)가 그의 아들인 이수일(李樹一)을 시켜 구한말 학자인 정석호(鄭錫祜, 1840~1906)에게 유문(遺文) 2책을 보내 편집과 서문을 요청하여 1906년(광무 10)에 4권 2책으로 간행하였다.

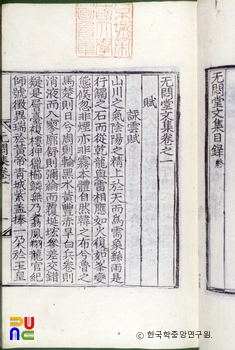

『무민당문집』은 4권 2책으로 구성되어 있다. 권두에는 1906년 김도화(金道和, 1825~1912)가 지은 서문, 1905년 정석호가 지은 서문, 1781년 이양오가 지은 서문과 문집 전체의 목차가 수록되어 있고, 권말에는 1906년 정진헌(鄭鎭憲)이 지은 발문과 이능렬(李能烈)이 지은 발문이 각각 수록되어 있다.

1책은 권1·2로 구성되어 있는데, 권1에는 부(賦) 1편, 시(詩) 41제 57수가 수록되어 있고, 권2에는 시 15제 40수가 수록되어 있다. 2책은 권3·4로 구성되어 있는데, 권3에는 서(書) 3편, 축문(祝文) 3편, 제문(祭文) 3편, 일기(日記) 1편, 유사(遺事) 1편이 수록되어 있고, 권4는 부록으로 타인이 저자를 위해 지은 글을 모았는데, 만사(挽詞) 4편, 뇌문(誄文), 제문 6편, 유사, 행장(行狀), 장후추지(狀後追識), 묘지명(墓誌銘), 묘갈명(墓碣銘), 수갈고유문(豎碣告由文)이 차례로 수록되어 있다.

김도화는 서문에서 저자의 시문에 대해 “문장은 창울기고(蒼鬱奇古)하고 한시는 청건돈좌(淸健頓挫)하다.”라고 평가하였다. 특히 300여구에 달하는 「차운역대시(次韻歷代詩)」는 천지의 개벽에서 시작하여 중국과 우리나라의 역사를 다루고 있는데, 저자의 박학함과 유학자의 주1 의식을 잘 보여 준다. 또한 북청(北靑)에서 근무하는 부친을 뵙기 위해 한 달에 걸쳐 북청으로 가면서 작성한 「북정일기(北征日記)」는 경유지의 자연 경관과 풍물을 자세히 기록하여 기행문학으로서의 의의를 지닌다.