생육신합집 ()

이맹전의 후손인 이가현(李家鉉)이 교수(校讐)하고 성근묵(成近默)이 편차(編次)하였다. 김양순(金陽淳)이 출자(出資)하여 영천(永川)의 용계서원(龍溪書院)에서 간행하였다.

9권 3책. 필사본. 규장각도서에 있다.

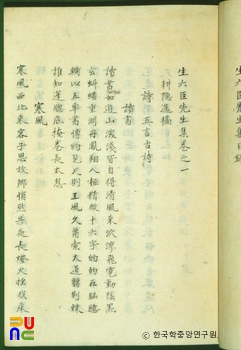

편제는 첫머리에 유상조(柳相祚)의 「생육신선생합집서(生六臣合集序)」에 이어 조인영(趙寅永)의 서문이 있다. 그 뒤에는 이헌경(李獻慶)의 「경은일고서 (耕隱逸稿序)」, 강혼(姜渾)의 「어계일고서( 漁溪逸稿序)」, 9세손 조영석(趙榮祏)의 「후지(後識)」, 박필주(朴弼周)의 「어은일고서( 漁隱逸稿序)」, 한치응(韓致應)의 「관란일고서(觀瀾逸稿序)」, 이자(李耔)와 이산해(李山海)의 「매월당본집서(梅月堂本集序)」, 조신숙(曺伸叔)의 「추강본집발(秋江本集跋)」이 있다. 그리고 「생육신선생집목록(生六臣先生集目錄)」이 있다.

권1은 『경은일고』로 시 6수가 실려 있다. 권2는 『어은일고』로 시 40수, 권3은 『관란일고』로 사(辭) 1수, 권4는 『문두일고(文斗逸稿)』로 7언절구 1수만 싣고 있다.

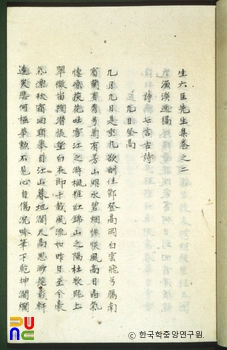

권5는 『매월당집』의 상편으로 악장(樂章) · 금조(琴操) · 사(辭) · 부(賦) · 조사(調詞) · 고시(古詩) · 율시(律詩)를 차례로 싣고 있고, 권6은 『매월당집』의 하편으로 율시(律詩) · 서(書) · 잠(箴) · 명(銘) · 찬(贊) · 고(誥) · 문(文) · 논(論) · 설(說) · 변(辨) · 지(誌) · 잡저(雜著) 등 다양한 문체를 싣고 있다.

권7은 『추강집』으로 부(賦) · 고시(古詩) · 율시(律詩) · 소(疎) · 서(書) · 문(文) · 기(記) · 전(傳) · 기문(記聞) · 잡저 등을 차례로 싣고 있다.

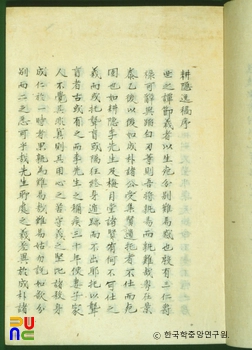

권8과 권9는 부록의 상 · 하편이다. 생육신에 관한 전기(傳記) · 묘지명(墓誌銘) · 묘표(墓表) · 시장(諡狀) · 척유(摭遺)와 그밖의 여러 가지 공사문서 자료들을 실어 묶었다. 마지막에는 성근묵과 김양순의 발문(跋文), 성근묵의 후지(後識)가 실려 있다.

『생육신합집』은 김시습의 『매월당집』과 남효온의 『추강집』을 주축으로 하고 거기에 다른 네 사람의 시문을 모아 합편한 것이다. 이 네 사람의 작품은 아주 소략하나 조려의 것이 40수로 가장 많다. 이것은 『생육신합집』의 편집에 조기영이 주동적인 역할을 하였던 사실에서 연유한다고 볼 수 있다.

『매월당집』과 『추강집』도 전편이 다 실려 있는 것이 아니라 편집자에 의해 부분적으로 선별되었다. 그러나 생육신의 생애와 그들의 작품세계를 일별하는 데는 더없이 귀중한 자료이다.