석동유고 ()

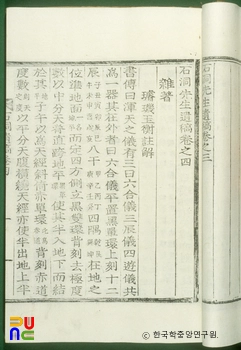

『석동유고』는 조선 후기 학자 이문재의 시가와 산문을 엮어 1935년에 간행한 시문집이다. 저자의 8대손 이남의(李南儀)가 편집·간행하였다. 권두에 김복한(金福漢)·정기(鄭琦)가 쓴 서문이 있으며, 권말에 송교순(宋敎淳)·이남의·이기석(李起石)이 쓴 발문이 있다. 시(詩) 149수를 비롯해 서(書), 기(記), 제문(祭文) 등의 산문이 있으며, 「율도량형해(律度量衡解)」·「선기옥형주해(璇璣玉衡註解)」 등 성리학뿐 아니라 수학과 천문학에도 조예가 깊었던 저자의 다양한 학문 경향을 살필 수 있는 작품이 수록되어 있다.

이문재의 본관은 전주(全州), 자는 자원(子遠), 호는 석동(石洞)이다. 성리학 뿐만 아니라 수학과 천문학에도 관심을 가지고 깊이 탐구하여 선기옥형(璇璣玉衡)을 직접 만들었으며 「선기옥형주해(璿璣玉衡註解)」 · 「기삼백주해(朞三百註解)」 등을 저술하였다.

1935년에 저자의 8대손 이남의에 의해 편집 · 간행되었다.

권두에 김복한(金福漢)과 정기(鄭琦)가 쓴 서문이 있다. 권말에는 송교순(宋敎淳)이 1922년에 쓴 발문, 저자의 8대손 이남의와 9대손 이기석(李起石)이 1935년에 쓴 발문이 있다.

권1에 시(詩) 149수, 권2에 서(書) 23편, 권3∼7에 잡저(雜著) 11편, 기(記) 1편, 제문(祭文) 12편, 묘갈명 2편, 행장(行狀) 1편, 유사(遺事) 3편, 권8에 부록으로 제문 6편, 행록(行錄) · 행장 · 묘갈명 · 묘지명 각 1편 등이 수록되어 있다.

시는 자연과 일상을 소재로 지은 작품이 대다수이며, 이외에도 유람시와 기행시를 비롯해 지인들에 대한 만시도 다수 수록되어 있다. 「황성실수감부이백성(皇城失守感賦李自成)」은 명(明)나라의 멸망에 대한 비통한 심정을 읊은 시이며, 「추감백헌이상공재조지은(追感白軒李相公再造之恩)」은 1637년(인조 15)에 저자의 부친 이상형(李尙馨)이 투병 중에 심양(瀋陽)에 가는 왕세자를 배종(陪從)하게 되었으나 이경석(李景奭) 덕분에 배종하지 않게 되자 이경석에게 감사하는 마음을 읊은 시이다.

서에는 저자의 스승 김집(金集)을 비롯해 벗인 황신구(黃信龜) · 유동연(柳東淵) · 김익훈(金益勳) 등에게 보낸 서간문이 인물별로 수록되어 있다. 김집에게 보낸 「상신독재서(上愼獨齋書)」 3편은 주로 경전의 훈고(訓詁)와 예(禮)에 대한 문답 내용이 주를 이루고 있다. 황신구(黃信龜)에게 답장의 형식으로 보낸 서간문 5편은 성리학과 관련한 내용을 다루고 있으며 ‘삼년내설찬상좌상우(三年內設饌尙左尙右)’ · ‘염락(鹽酪)’ · ‘다잔탁(茶盞托)’ 등 예(禮)에 관한 문답 형식으로 구성되어 있다.

잡저는 『석동유고』에서 가장 큰 비중을 차지한다. 「율도량형해(律度量衡解)」는 도량형의 제도적인 측면을 논한 글이다. 「전제(田制)」는 하공법(夏貢法) · 은조법(殷助法) · 주철법(周徹法) 등에 대해 설명하고, 정전설(井田說)을 중심으로 전제에 대한 저자의 견해를 피력하였다. 「기삼백설해(朞三百說解)」는 기법(朞法) · 세법(歲法) · 연법(年法) · 월법(月法) · 일법(日法) · 시법(時法) · 각법(刻法) · 기영(氣盈) · 삭허(朔虛) 등에 대해 설명하였으며, 「세여법(歲餘法)」과 「소자장윤현윤설(邵子藏閏顯閏說)」은 역수(曆數)에 대해 설명하였다. 「선기옥형주해(璇璣玉衡註解)」는 먼저 선기옥형에 대해 총론적으로 설명하고, 이어 천체일도월도주위지이(天體日道月道周圍之異) · 황도적도월행구도(黃道赤道月行九道) · 천여칠정각유지속(天與七政各有遲速) · 월광영휴(月光盈虧) · 중성(中星) · 세차(歲次) · 역서시각변(曆書時刻辨) · 의성주고제시각정식(依成周古制時刻定式) · 대명대통력(大明大統曆) · 지중(地中) · 지유사유(地有四游) · 조석수(潮汐水) · 여양공안도해조도(余襄公安道海潮圖) · 조력규(造曆規) 등으로 편목을 나누어 자세히 설명하였다. 이 외에도 「만기(漫記)」 · 「수차(隨箚)」 등 성리설과 태극설 등 경서와 관련된 역대 여러 학자들의 다양한 견해를 참고하여 논한 작품이 수록되어 있다.

제문에는 김집, 오이정(吳以井), 이해창(李海昌), 김지순(金之純) 등에 대한 제문을 비롯해 가족에 대한 제문이 수록되어 있다. 묘갈명은 저자의 동생 이문계와 유동연에 대한 글이고, 행장은 아들 이성신(李聖眞)의 장인 김지성(金之聲)에 대한 글이며, 유사는 부친 이상형, 김지백, 황신구에 대한 글이다.

부록에는 한정오(韓正吾) 등 6인이 지은 제문과 문인 방두천(房斗天)이 1689년(숙종 15)에 지은 행록, 정기가 1934년에 지은 행장, 송규렴(宋奎濂)이 1700년(숙종 26)에 지은 묘갈명, 정승현(鄭承鉉)이 1934년에 지은 묘지명, 김민수(金敏洙)가 1935년에 지은 묘표가 수록되어 있다.