승주 대광리 유적 ( )

고인돌은 하천( 섬진강의 지류인 보성강의 한 지류)이 흐르는 방향과 동일한 동서방향을 따라 배치되었다. 또한 고인돌의 상석과 지하 돌덧널의 방향도 거의 이와 일치한다. 이들은 형식적인 면에서 볼 때, 모두 돌멩이모양[塊石狀]의 지석을 갖춘 남방식 고인돌로 하부구조에 있어서는 지하의 돌덧널 구조가 뚜렷한 지하 돌덧널형이 12기이고, 지석 자체가 매장시설의 벽 구실을 하는 돌돌림식[圍石式]이 7기에 이른다.

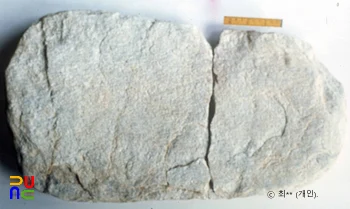

이 중 지하 돌덧널형은 괴석형 또는 판석형 상석에 둥그스름한 지석을 6∼8매 고인 다지석식(多支石式)으로, 이는 바둑판모양의 전형적인 남방식 고인돌에서 변형된 것으로 볼 수 있다. 지하 돌덧널은 폭이 좁은 장방형으로, 주로 잔돌을 쌓아 만들었으며 바닥에는 일정한 간격을 두고 3매의 판석을 깔았는데 뚜껑은 대개 5∼8매의 판석을 이용하였다.

한편, 돌돌림식은 괴석형 또는 판석형의 상석을 8매 내외의 둥그스름한 지석이 받치고 있으며, 장타원형으로 둘러싼 지석이 매장부의 벽석(壁石) 구실을 하고 있다.

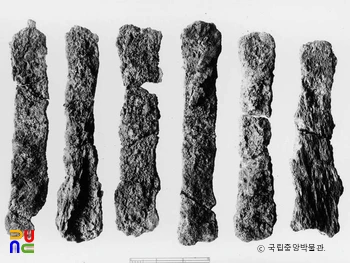

출토유물은 지하 돌덧널형에서는 석곽 내에 붉은 간토기[紅陶]가 부장되었으며, 돌덧널 및 뚜껑 주위에 뿌려진 제의용(祭儀用)으로 여겨지는 유물로는 민무늬토기 파편과 간 돌살촉이 있다. 그러나 돌돌림식 고인돌에서는 별다른 유물의 출토가 없었다.

대광리 고인돌무리의 축조연대는 붉은 간토기 항아리, 간돌살촉, 주변에서 수습된 홈자귀 등을 통해 추정할 수 있다. 이들 유물들의 형식으로 미뤄볼 때, 이 유적의 연대는 민무늬토기시대 전기 말에서 후기 전반경으로 추정될 수 있다.

그런데 이러한 연대는 유물이 출토된 지하 돌덧널형의 경우이고, 돌돌림식의 경우는 그보다 다소 떨어지는 민무늬토기시대 후기 중엽 이후로 보는 것이 타당하다.